●大石板景区入口景色

●全省文化旅游融合示范项目考察团

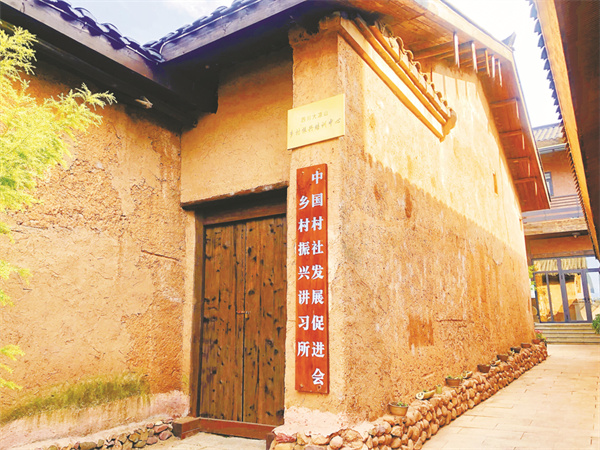

●乡村振兴讲习所

●郑莉在大石板村调研

■ 赵田

川威集团前身威远钢铁厂于1929年建厂,历经95年发展,现有职工近2万名,总资产500余亿元,已成为四川制造业骨干企业。业务涵盖矿业开发、钒钛冶炼与加工、钢铁与水泥生产、钢结构设计制造与建筑安装、物流运输、文化旅游,企业连续19年荣列“中国企业500强”“中国民营企业500强”。正着力做强钒钛钢铁,大力发展新能源、新材料产业,构建优势突出、结构合理的“价值企业”。

“民族要复兴,乡村必振兴”。党的二十大报告提出中国式现代化重大命题。加快融入乡村振兴大局,是顺势而为、大势所趋,也是制造业企业加快开辟新领域决胜新赛道的现实所需。

近年来,川威集团结合自身拥有建筑领域全产业链、资源整合能力强及多年耕耘文旅等优势条件,积极拥抱时代变革,在二三产业协同发展的同时,牢记社会责任,坚持用行动回馈社会,将企业转型发展与服务乡村振兴相衔接,服务于社会生产、人民生活,努力为区域经济社会建设做出积极贡献。

一、夯实制造产业根基,践行乡村振兴战略。

近年来,面对极其复杂多变的内外部宏观环境,川威集团始终保持开放心态不断前进,将全产业链和全员的凝聚力作为核心竞争力,通过深耕和聚焦来优化提升结构和节奏,持续打造软实力和柔性竞争力,追求健康稳定发展。在建筑材料方面,川威生产规模排名西南地区第1位,具备2万吨/年片钒、700万吨/年钢材、1400万吨/年水泥等产品生产能力;作为全国第二大钒钛生产基地,充分发挥企业在钒电解液研制技术应用、钒钛资源开发、钒钛资源综合利用等方面优势,加速在成渝双城经济圈区域布局钒电池储能产业。

川威集团将制造业作为服务乡村振兴战略的基础,将建筑材料、装配式建筑等产业优势与乡村文旅开发相互支撑,按照乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求,精准分析乡村发展蕴含的市场机遇、政策机遇,找准企业服务乡村振兴切入点,有效延伸产业链、价值链,重点围绕度假、运动、研学三大乡村文旅核心业态,战略性布局川滇旅游环线,融入当地文化、当地元素,带动周边区域综合发展,为乡村旅游发展提供新动能。

二、躬身实干富民兴村,打造“川威样本”。

西昌大石板村,位于邛海南滨,背靠螺髻山,始建于明代,距今已超过600年,曾是茶马古道和南方丝绸之路上一个重要驿站,随着时代发展逐渐没落,宅基地和农房长期闲置。2019年在推进宅基地改革、“三变”改革背景下,企业抢抓西昌市纳入全国新一轮农村宅基地制度改革试点机遇,修复民族历史文化遗迹,盘活闲置宅基地和老屋10万平方米,将古老破旧的村庄蝶变为风景优美、生态宜居、产业兴旺的“古村新景区”。

(一)聚焦文化铸魂。

活化古道文化。以“修旧如旧”方式创新开发建设传承茶马古道文化、渔家民俗文化的“茶马驿站”和“赶海路”等文化特色街区,修缮传承庙宇文化的灵鹰寺和传承文化遗产的“白蜡博物馆”等传统工坊。提炼升华商帮文化,打造“五省会馆”“五省议事堂”和书画院等文旅体验场景,激活古道文化遗产的生命力,推动多业态融合发展,将古道变“赛道”。

活化民族文化。在村内成立凉山州内首家“音乐传习所”。结合村寨文化,在场馆开展舞龙、变脸、吐火、古筝、古琴等旅游演艺活动;发动、引导村民组建了自己的合唱团、舞蹈队、乐队、篮球队、龙舟队。挖掘历史文化遗产,开发土布鞋垫、竹编、白蜡、蜡塑等文创产品,用活民族文化,推进民族文化保护发展与乡村旅游深度融合。

培育文旅“乡贤”。以企业为载体将文旅开发、景区运营、酒店管理等相关专业人员输入村落,成为引领、带动地方文旅产业发展的精英人才。以“乡村振兴培训学院”为载体,联动村集体,为村民、旅游从业者开展技能培训,培养挖掘一批旅游产业人才、非物质文化遗产代表传承人、民间艺人等,建立乡村文旅人才数据库。以产业为载体,引导创意设计、演出、音乐、美术、手工艺、数字文化、旅游等企业和人才进入乡村。该项目已直接提供约500人的就业岗位,间接带动2500个就业岗位,其中80%为当地村民及返乡青年项目,为乡村振兴奠定了人才基础。

(二)聚焦产业赋能。

促进融合发展。大石板村围绕宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”,充分利用、盘活乡村闲置土地和资产,在不增加建设用地指标背景下,探索出完全退出、使用权入股、合作经营、自主经营、拆迁安置房出租等盘活农村宅基地的五种模式。组建村集体、民营资本、国有平台公司三方合作的合资公司进行市场运作,风险共担、资源共享。联合打造开发民宿样板工程,引领形成产业集群,实现“资源变资产、资金变股金、村民变股民”,促进村集体经济组织做大做实,村民在家门口就可实现增收。区域内已形成与旅游相关产业约470户,其中餐饮82家,民宿232家,商超55家,旅拍33户,地方烧烤50户,达到三星级标准酒店2家,四星级标准酒店1家,五星级标准酒店1家,现为西昌市民宿、客栈最集中区域,日均游客量在8000到10000人次,平均每户年新增收入3万余元、年增长48%左右;促进村集体经济年收入增加10倍。

创新运营模式。以产业振兴为基础,通过“文旅+”融合发展,打造大石板古村IP,对古村商业进行提档升级,植入旅拍、田园研学、乡村音乐传习、体育康养等新业态,建设天文研学台、种子博物馆和接待中心,引入新希望种子乐园、几何书店等文旅知名品牌、内江1929工业研学基地、西昌卫星基地的工业、天文等文旅研学项目,打造集“文化+旅游+农业+教育+体育+康养”六维一体的文旅主导、多业协同发展的新产业、新场景。项目预计年实现经营收入1.2亿元,并带动区域内形成年收益3.5亿元以上“商旅文农体”融合发展新场景。

以文化输出反哺文旅矩阵。企业充分利用特色节庆、民族民俗文化优势,推出乡村音乐节、慈善夏令营、无线电定向赛等活动,为当地村民、彝族音乐人提供展示舞台,不断为乡村带来思想观念的转变,不断创新宣传手段,扩大宣传营销覆盖面,进一步展现大石板古村形象。

(三)聚焦生态立村。

开发是为了更好的保护。企业对村内“五古”(古井、古树、古碑、古建筑、古物件)实施保护性修复,对污水、管网、强弱电进行梳理整治,对道路景观进行改造,重塑古道驿站质朴模样,提升古村整体环境,建立“山、水、林、田、路”立体的传统村落体系,打造环境生态、产业绿色可持续的文旅生态产业。

以装配式建筑助乡村振兴。企业将绿色、环保、快速、安全的装配式建造方式与美丽乡村建设有机结合,对乡村建筑进行创新与应用,对建筑风貌进行合理控制与引导,使乡村风貌更加规范化和合理化;在建造过程中大大减少废水、废尘和固体废弃物的排放,有效保护生态资源自然环境,保护当地植物的种类和数量,维护生态平衡。

通过持续打造,项目被评为“四川省首批省级乡村文化振兴样板村镇”“省级乡村旅游重点村”“四川省文旅融合发展示范项目”,同时入选为全省新型农村集体经济发展十大优秀案例。中央、省、州媒体多次对项目进行报道。

2021年“四川省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接现场会”在西昌召开,大石板村作为重点考察点位获得高度认可,参会领导对川威体制、机制的灵活性、全产业链优势和超强的团队协同作战能力赞不绝口;2021年央视中秋晚会分会场选址大石板古村。

2022年省、市、县党政团队7000余人赴项目调研。

2023年省委常委、宣传部部长郑莉率队在大石板乡村振兴项目调研后表示,项目成果显著,推进乡村振兴大有可为,川威是省委、省政府重点培育的大企业大集团,是有担当的企业,下一步省委宣传部各部门也要在政策上、在宣传上为大石板项目赋能。

三、切实担当企业推进乡村振兴历史使命。

川威集团梳理大石板项目成功经验,探索形成乡村振兴可复制、可推广的新模式、新路径,并在企业发源地内江市连界镇持续深耕推广“大石板”模式,打造船石湖运动休闲度假区。

结合连界镇成都后花园区位优势、穹窿地貌资源、红色抗战文化和制造业产业基础,按照“一镇、一山、一湖、一河、一园”总体规划布局,围绕“休闲旅游+体育运动+专业竞技+研学体验+绿色生态”的产业发展价值链,充分结合川威“工业+”属性,挖掘钢铁工业文化,推动度假主题产品的精细化和系列化开发,重点打造“国家南方·连界足训基地、船石湖路亚垂钓基地”两大国家级品牌,“穹窿地质公园、1929工业研学”两大省级品牌,以产业发展价值链重构推动农文旅融合,带动区域乡村振兴,打造新川南文旅名片。

一个个方法的创新,一幕幕看得见的变化。川威集团牢记社会责任初心使命,积极作为,汇聚各方合力,用实干创造实绩,打出助力乡村振兴的“组合拳”,担当起产业链整合引领者的角色,工业、农业、文化、体育等相关产业融合与跨界多措并举,形成更加合理的产业布局,强化产业间的协同效应,着力提高当地村民和村集体收入,实现美丽乡村向美丽经济的重要转化,提升百姓的幸福感、获得感,为乡村振兴发展注入强劲动力,让乡村成为展现四川文化和旅游高质量发展的重要窗口。