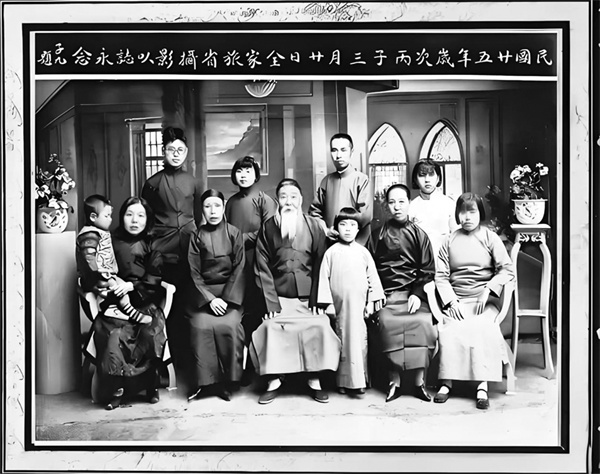

●后排右二为杨汉三,前排(中)老者为其父杨得龄。

■ 杨仁宇

第二十九回

民国烽烟汾香续传

民国烽烟漫杏林,作坊危困酒商临。

劫波商道香魂守,岁月长歌酒韵存。

民国时期,战乱频仍,烽火连天。1929年,中原大战爆发,太原城在战火中摇摇欲坠。炮弹的轰鸣声震得城墙青砖簌簌而落,曾经熙熙攘攘的街巷,如今一片死寂。

汾酒作坊里,弥漫着令人压抑的气息。杨得龄大师背着手,来回踱步,神色凝重。多年来,他将全部心血都倾注在汾酒的酿造与传承上,太清楚这份传承是何等艰难与不易。他缓缓抬起枯瘦如柴的手,轻轻抚过那副写着“清醴承甘露,香魂驻杏林”的褪色门联,心中感慨万千。

就在这时,大徒弟郝瑞斌匆匆跑了进来,焦急地喊道:“师傅,不好了!张家口商道被流兵截了,咱们送往北平的三十坛酒……”他双手紧紧攥着褡裢,褡裢上还残留着昨日护酒车时留下的斑斑血迹。

杨得龄转过身,走向角落里一坛尘封已久的酒,用力拍开坛口的陈泥,刹那间,一股浓郁醇厚的酒香弥漫开来。“这是光绪年间的头酿,当年八国联军的炮火都没能让这酒香消散,如今也一定能熬过这一关。”他声音低沉却坚定,既是在安慰郝瑞斌,也是在给自己打气。

话音刚落,二徒弟秦怀义满脸通红,兴奋地冲了进来,大声说道:“师傅,北平聚贤酒楼的李掌柜来了,说要订二百坛酒!”杨得龄心中一紧,隐隐觉得事情有些蹊跷。

李明辉身着一袭长衫,腰间挂着一块雕有晋商密符的玉佩,在昏暗的光线下,玉佩闪烁着神秘的光泽。“杨掌柜,久仰大名,我是北平聚贤酒楼的李明辉。”他边说边从怀中掏出一张羊皮纸,轻轻铺展在斑驳的酒案上:“这是晋商票号的兑票,今夜子时就有骡队来运酒。”

杨得龄看着桌上的兑票,陷入了沉思。汾酒这些年经历的风风雨雨历历在目:庚子年,洋人烧毁了十八座酒窖;宣统年间,黄河决堤淹没了三百窖泥;如今又有张家口流兵截酒……“这酒若是卖给了心怀不轨之人,日后有何颜面去见祖宗?”杨得龄委婉地以暂无存酒,需些时日准备为由,将李明辉支走了。随后,他立即吩咐秦怀义前往北平,仔细打探聚贤酒楼的情况。果不其然,聚贤酒楼已被日本株式会社吞并,李明辉的玉佩也是抢夺而来,只为行事方便。得知此事后,杨得龄暗自庆幸自己留了个心眼。

从此,酒坊众人行事愈发谨慎小心。两年后的一个夜晚,月黑风高,四周一片寂静。杨得龄将郝瑞斌叫到跟前,神色凝重地说道:“今夜你押着骡队前往石家庄,路上务必小心谨慎。”郝瑞斌郑重点头,眼神中透着坚定。

酒坛被浸过桐油的棉被层层包裹,藏在车辕的暗格里。老车夫坐在车辕上,轻轻哼着《走西口》,那熟悉而悠扬的曲调在寂静的夜空中缓缓飘荡,为这紧张的行程增添了一丝温暖与慰藉。

骡队正缓缓前行,突然,几道黑影从路旁窜出,土匪的砍刀在月光下闪烁着寒光,架上了车辕。就在这千钧一发之际,山崖上方传来了熟悉的梆子调。郝瑞斌心头一震,是秦怀义!失踪两年的他竟在这危急时刻出现了。

郝瑞斌深吸一口气,强压下内心的恐惧,鼓起勇气与土匪周旋。混乱中,他的手被酒坛口划破,鲜血滴落在酒坛上。就在这一瞬间,郝瑞斌的脑海中突然浮现出汾酒的窖藏年份、酿造时的天气、酒曲的配方等诸多细节,这些信息如潮水般涌来,让他对怀中的酒样有了更深层次的感悟。他紧紧地护住怀里的酒样,心中只有一个坚定的信念:一定要把酒安全送到,因为这不仅关系到汾酒的信誉,更是民族精神与文化的传承。

秦怀义的几声枪响打破了夜的寂静,惊起了夜枭的惨叫。酒车趁乱扎进了盘山道。郝瑞斌紧紧抱着酒样,身体随着车子剧烈颠簸,鼻腔里满是桐油与恐惧交织的辛辣气味。直到石家庄城门的灯笼在晨雾中若隐若现,他才长舒一口气,这时才发现掌心的血痕已经凝结成了暗红的琥珀,那是他守护汾酒的无声见证。

石家庄的品鉴会上,气氛热烈而庄重。琉璃盏中的汾酒在灯光映照下,宛如一弯清澈的明月,散发出迷人的光泽。前清翰林手持银匙,轻轻叩击盏沿,高声吟道“玉壶买春”,全场顿时响起一片赞叹之声。而此时,远在千里之外的杏花村,杨得龄独自站在酒窖前,对着启明星举起粗陶碗,仿佛师徒二人心有灵犀,共同为汾酒的荣耀干杯。

在杨得龄的带领下,汾酒以山西为根基,迅速占领了北平、天津、上海、南京、石家庄等省外城市的白酒市场,如璀璨星辰般辐射至全国各地,成为当时中国当之无愧的第一大名酒。

七七事变后,战火再次无情地蔓延。李明德带着日军少佐龟田踏入了杏花村。龟田一行人无情地践踏着杏花村的酒坊酒具,他用寒光烁烁的指挥刀挑起半截酒旗,布帛被撕裂的声音划破夜空,惊醒了酒坊里的师徒们。

这时,一只蜈蚣爬上了龟田的肩章,他顿时暴跳如雷,挥刀劈碎了三坛陈酿。就在这时,令人惊奇的事情发生了:酒浆中似乎有朦胧的人影缓缓腾起,一只若有若无的透明手掌轻轻拂过刺刀,刀刃瞬间生出翠绿的酒苔;紧接着,熟悉的山西方言《采曲歌》在梁柱间悠悠响起,震落了百年尘封的酒曲孢子,在月光中化作闪烁的萤火虫,仿佛是汾酒的酒魂在愤怒地抗争。

浓烈的酒香瞬间弥漫开来,郝瑞斌迅速安排大家前往三十里外的山神庙躲避,并叮嘱一定要保护好师傅,而自己则毅然留下来独自面对这些强盗。逃亡的酿酒匠们围坐在摊开的《汾酒秘籍》绢布旁,墨字在火光的映照下忽明忽暗,仿佛是七百二十口酒坛沉稳的呼吸,诉说着汾酒传承的艰辛与不易。供桌上破碗里的残酒自动泛起涟漪,涟漪中隐隐浮现出一个佝偻的背影,朝着启明星的方向渐行渐远。“是酒魂在引路。”众人看着那远去的背影,心中涌起一股力量,同时也不免为郝瑞斌的安危担忧。

1939年,郝瑞斌被关在太原宪兵队的地牢里。阴暗潮湿的环境让他身体虚弱不堪,肋骨断裂的剧痛时刻折磨着他,但他始终坚守着心中的信念,没有将日军想要的汾酒酿造秘笈吐露分毫。

一天夜里,隔壁突然传来熟悉的梆子调,那是三年前太原会战的夜晚,哑巴伙计提灯在娘子关唱的送酒谣:“山河斟酒敬英魂,杏花落处有新村……”这熟悉的旋律如同一束光,穿透黑暗,照亮了郝瑞斌绝望的心。他靠在冰冷的墙上,轻声跟着哼唱,仿佛这样就能减轻身体和心灵的痛苦,那些与大家一起守护汾酒的画面在他脑海中不断浮现。

枪决令下达的那天,战俘营的苦井突然泛起奇异的酒香。郝瑞斌被战俘们簇拥着去汲水,恰好听见广播里传来日本受降的消息。辘轳声与欢呼声交织在一起,他费力地绞上半坛裹着水藻的陈酿,坛底“义泉泳”的朱砂印虽已斑驳,却依然醒目,仿佛在诉说着汾酒的不屈与坚韧。而就在这举国欢庆的时刻,杨得龄老人在睡梦中安详地离世。当晚,所有饮过井水的战俘都做了同一个梦,梦见杏林飘雪,雪地上的脚印坚定地指向东方,那是希望与自由的方向。郝瑞斌从梦中醒来,眼中闪烁着激动的泪花,他知道,新的生活即将开始。

秋风萧瑟,郝瑞斌回到了破败的酒窖。他缓缓蹲下,捧起一把受潮发霉的高粱,指尖轻轻捻动,感受着那黏腻的触感。回想起杨师傅的音容笑貌,他的眼眶渐渐湿润。杨师傅一生都在为汾酒奔波操劳,即便在最艰难的岁月里,也从未有过一丝放弃的念头。他常说:“汾酒魂认地方,这手艺不能在咱们这辈断了。”

郝瑞斌伸手轻轻抚摸着窖池的残壁,那一道道刻痕,都是他与师傅共同酿酒的珍贵回忆。曾经,他们一起在这窖池边起早贪黑,杨师傅手把手地教他如何看酒曲、控火候、品佳酿。那些日子虽然辛苦,却充满了温暖与希望。

如今,师傅走了,但汾酒的传承不能断。郝瑞斌深吸一口气,眼神逐渐变得坚定。作为大徒弟,他深知自己肩上的责任有多重。无论未来还有多少艰难险阻,他都要像师傅一样,用生命守护汾酒,让这千年酒香,永远在华夏大地飘荡。

1948年,汾阳解放,杨得龄之子杨汉三奉命恢复汾酒厂的生产。郝瑞斌带领着师傅们将菌种投入新窖时,解放军炊事班惊喜地发现,小米粥里的琥珀光斑竟然能拼出“义泉泳”三字。炊事班长正是当年喝过战俘营井水的娃娃兵,他舔着勺子,喃喃地说:“这是老掌柜在教新曲认路呢。”郝瑞斌得知此事后,心中满是感动,仿佛师傅从未真正离开,一直都在默默地守护着汾酒的传承。

“这不是新酒蒸汽。”郝瑞斌将铜勺举过眉梢,凝视着勺面凝结的晨露,语气笃定地说,“是宣统二年埋下的那批老汾,隔着四十里地,来给新粮曲接风了。”远处,厂房打下第一根基桩,与此同时,所有老师傅的烟袋锅同时明灭,那闪烁的火星,恰似当年七百二十口酒坛上跳动的封坛火漆,象征着汾酒传承生生不息。他们的脸上洋溢着欣慰的笑容,仿佛已经看到了汾酒辉煌灿烂的未来。

开国大典前夜,郝瑞斌抱着新酿走进仓库,脚步轻盈而坚定。他数着弹孔漏下的月光,忽然笑出声来,他发现屋顶的破损竟与当年师傅品酒用的冰裂纹瓷盏有着奇妙的相似之处,仿佛是历史跨越时空的呼应。

月光透过弹孔,洒在五百坛即将用于国宴的“老白汾”上,宛如织就了一片璀璨的星河。恍惚间,郝瑞斌仿佛听见陶坛深处传来熟悉的脚步声,那是杨师傅生前深夜巡窖的节奏。这声音,又似乎与1953年扩建酒厂的打桩声、1986年国际博览会的碰杯声以及2015年拍卖青花瓷瓶的落槌声交织在一起,共同奏响了一曲穿越时空的交响乐,见证着汾酒从战火硝烟中一路走来,历经无数风雨,却愈发醇香馥郁。它承载着数代人的坚守与奋斗,正向着更加灿烂辉煌的明天昂首迈进。

欲知后事如何,请看下回分解。

(未完待续)