龙贻粲 本报记者 龙柯利

成都建川实业集团董事长、建川博物馆馆长樊建川

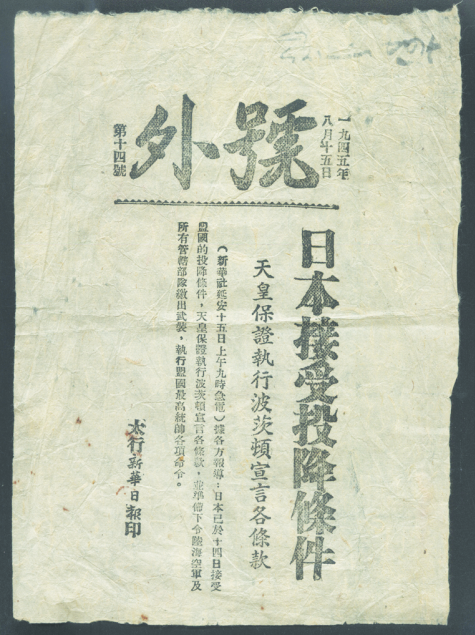

1945 年 8 月 15 日太行新华日报号外

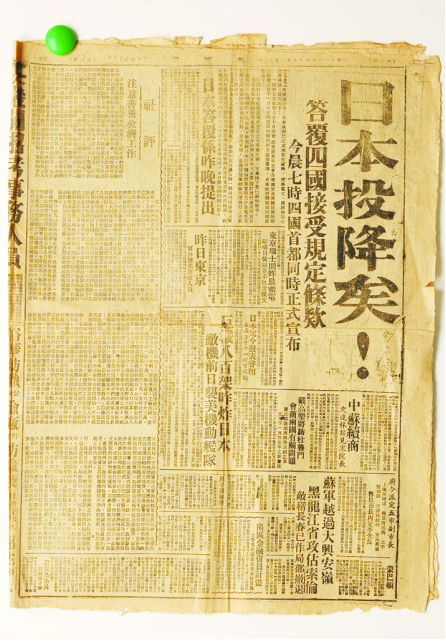

1945 年 8 月 15 日《大公报》

2025年,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年。在这个承载着厚重历史的年份,位于四川成都安仁古镇的建川博物馆,再次为全国瞩目。这座由民营企业家樊建川倾尽所有打造的博物馆聚落,凭借其近千万件藏品,构筑了一座立体的抗战历史教科书,成为连接过去与未来、唤醒民族记忆的重要文化地标。

从钢盔到粪瓢

文物中的历史回响

走进建川博物馆的“日本侵华罪行馆”,首先映入眼帘的是1931顶锈迹斑斑的日军钢盔,整齐排列在白色鹅卵石上,上方“1931年·日军蜂拥”九个黑色大字,无声地诉说着那段山河破碎的岁月。这些钢盔曾是侵略者的“头颅护具”,而在展厅深处,另一些钢盔却被焊上了铁把手,变成了农家用的粪瓢。“侵略者的钢盔最终成了浇灌中国土地的农具,这是民间的智慧,也是对侵略者最大的讽刺。”樊建川站在这些特殊的“文物”前,眼中闪烁着复杂的光芒。

20世纪90年代初,他在云南腾冲考察时,偶然发现了这种被改造的钢盔粪瓢。当地老乡告诉他:“这个钢盔够深够大,焊上把手后格外顺手耐用,一勺便能舀起大量粪水。”那天,樊建川一口气收购了200余顶,这些带着泥土气息的“战利品”,如今已成为博物馆里最具冲击力的展品之一。

在“不屈战俘馆”,建筑外形借鉴自然山石扭曲、褶皱、断裂的形态,象征着战俘们在苦难中坚守的不屈品格。馆内展出的每一件文物,都在诉说着中国将士在被俘后的艰苦斗争与英勇牺牲的壮烈情景。而“抗战老兵手印广场”上,数千名老兵的手印被永久镌刻,这些布满老茧的手掌,曾握紧钢枪保卫家国,如今成为激励后人的精神图腾。

多维叙事

抗战历史的全景呈现

建川博物馆的抗战系列展馆,构成了一部多维度的抗战史诗。“中流砥柱馆”与“正面战场馆”分别从不同角度展现了中国军队在抗战中的英勇抗争;“川军抗战馆”则专门记录了30万川军出川抗战、300万壮丁奔赴前线的悲壮史实——“无川不成军”的历史在这里得到了最有力的印证。“飞虎奇兵馆”里,一幅幅泛黄的照片、一件件实物,讲述着美国飞虎队援华作战的故事,见证了中美反法西斯盟友的深厚情谊。而由日本建筑大师矶崎新设计的“日本侵华罪行馆”,以其冷峻的建筑语言,迫使参观者直面历史的残酷。矶崎新在设计时曾收到日本右翼的威胁信,但他坚定回应:“这是回避不了的一段历史,我想要向世界展示这段真实的历史,给全世界人民提供一个正视历史、呼吁永久和平的交流平台。”

据记者了解,重庆建川博物馆的11个主题馆藏身于抗战时期的兵工生产洞内,这里曾是清末汉阳兵工厂西迁后的重要基地。兵工署第一工厂旧址博物馆内,锈迹斑斑的机床、泛黄的生产图纸,诉说着后方军民“愈炸愈强”的工业抗战传奇。67件国家一级文物在这里静静陈列,其中一份标注“秘密”的《美军飞行员华北地区避难须知》,见证了中共军队与盟军并肩作战的历史。

跨越时空的对话

从银幕到展馆的记忆传承

2025年暑期上映的电影《南京照相馆》以一家照相馆的兴衰为线索,展现了南京大屠杀背景下普通人的命运沉浮;《东极岛》则通过渔民救助盟军飞行员的故事,再现了浙东沿海的抗战图景。这些影视作品用艺术手法唤醒历史记忆,而建川博物馆则用实物构建了历史的“现场感”。“电影《南京照相馆》里,摄影师用镜头记录下侵略者的暴行;而我们馆里收藏的1945年8月15日《大公报》,则用‘日本投降矣’五个大字,记录下正义战胜邪恶的瞬间。”樊建川指着展厅内的珍贵报纸说。这份当年总编辑王芸生亲自审定版面、采用八栏高字号印刷的报纸,如今已成为国家一级文物。与之并列展出的,是日本《每日新闻》同一天的报道,标题却用“终战”替代“投降”,形成鲜明对比。在“红色年代系列”展馆,丰子恺创作于1945年8月13日的漫画《胜利之夜》格外引人注目。画中一家四口在灯光下欢庆胜利,与电影《胜利之夜》的主题遥相呼应。这幅国家一级文物是樊建川在北京嘉德拍卖会上重金购得,画面中明亮的灯光,象征着中华民族走出黑暗的希望之光。

家国情怀

一个民营企业家的历史担当

“我收藏的不是文物,是民族的记忆。”樊建川的这句话,刻在建川博物馆的入口处。从20世纪90年代开始,这位企业家变卖房产、耗尽积蓄,足迹遍布全国乃至海外,只为抢救那些即将消失的抗战文物。在他的收藏中,有台湾光复后日侨遣送名册,成为台湾回归祖国的重要实证;有抗战老兵的家书,字里行间满是“宁为玉碎,不为瓦全”的家国情怀;还有重庆大轰炸期间“陪都空袭救护委员会”的档案,还原了鲜为人知的民间救援故事。

2025年“文化抗战川渝行”活动中,樊建川向两岸媒体展示了《台湾省行政公署日侨遣送和留用名册》。这份详细记录1945年台湾光复后日侨处置情况的档案,在2025年恰逢台湾光复80周年,成为两岸共同抗战的有力见证。

和平之约

从历史走向未来

成都建川博物馆的30余个展馆,如同30余座历史灯塔,照亮着民族前行的道路。中国壮士群雕广场上,219位抗日将士的群雕巍然屹立,他们目光坚毅,仿佛在凝视着今日中国的繁荣富强。老兵手印广场上,那一双双布满裂痕的手掌印,成为连接代际记忆的纽带。“八十载春秋流转,硝烟散尽,山河重光。”樊建川站在中国壮士群雕前,声音洪亮,“我们建博物馆,不是为了延续仇恨,而是为了铭记历史,珍爱和平。”

每年,超过百万游客走进建川博物馆,其中不乏青少年学生。在这里,历史不再是课本上的文字,而是可触摸、可感知的实物,是有温度、有情感的故事。2025年的夏天,《南京照相馆》《东极岛》等电影的热映,让更多年轻人走进影院回望历史;而建川博物馆,则用它独特的方式,让历史在文物中“复活”。当银幕上的光影与展馆里的文物交相辉映,一个民族的集体记忆便有了最生动的载体。“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。”建川博物馆用它的存在告诉我们:铭记历史,不是为了沉溺于过去,而是为了从中汲取力量,走向更光明的未来。在这座由民营企业家用毕生心血打造的文化殿堂里,每一件文物都在诉说着:和平来之不易,吾辈当倍加珍惜。硝烟早已散尽,但那些镌刻在文物上的记忆,将永远提醒着我们:勿忘昨天的苦难辉煌,无愧今天的使命担当,不负明天的伟大梦想。

建川博物馆,这座矗立在巴蜀大地上的精神堡垒,正以它独有的方式,守护着一个民族的集体记忆,也守护着人类对和平的永恒期盼。