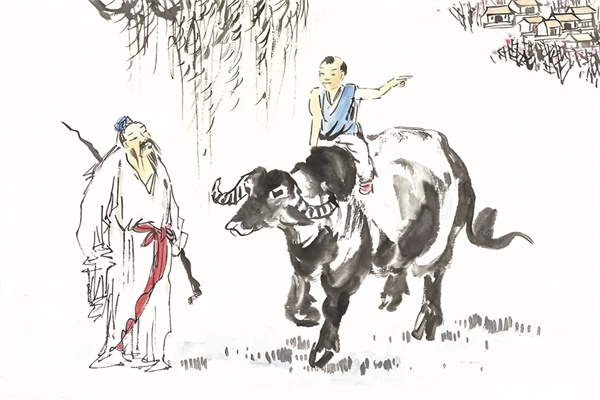

●牧童遥指杏花村。

●杜牧画像。

■ 杨仁宇

第十一回

杜牧杏花村悟行记

清明赴汾觅酒香,杏花村里韵悠长。

新陈悟透人生味,诗心半盏墨流芳。

晚唐,长安。

朱雀大街上,春风轻柔,垂柳依依,嫩绿的枝丫在风中轻摆,似在浅吟低唱着春日的美好。然而,这柔和的春风,却怎么也吹不散杜牧满心的愁绪。

朝堂之上,党争激烈,各方势力明争暗斗,尔虞我诈。杜牧空有一腔报国热血,满腹治国良策,却报国无门,仕途屡屡受挫。面对案头堆积如山,写满官场倾轧和民生艰难的文书,他只觉胸口压抑得喘不过气来。

案头最后一封御批后转下来弹劾杜牧“恃才傲物”的奏折被夜风卷落,烛火摇曳间,朱雀大街的柳絮忽然化作并州道上的梨花 。

在一个寂静的夜晚,杜牧望着窗外那轮孤月,长叹一声,终于决定暂别京城,踏上并汾壮游之路。他怀揣着对曾祖父杜希望的追思,期望在曾祖父奋斗过的土地上,寻得心灵的慰藉与前行的方向。

杜希望是唐朝开元年间西河郡、也就是如今汾州的太守,为人刚正不阿,一心为民。那时的汾州局势复杂,民生凋敝,官场混乱不堪,恶势力横行霸道。

杜希望一到任,便雷厉风行地开展改革,大力整治官场,惩处那些贪污腐败、不作为的官员,打压恶势力;他还亲自组织百姓开垦荒地、兴修水利,引入先进的种植技术,让汾州的田野焕发出勃勃生机,百姓的生活也逐渐富足起来;在军事上,他加强边防建设,日夜训练士兵,成功抵御了外敌的侵扰。他的功绩深受百姓的敬重,也成为了杜牧心中的精神支柱。

杜牧踏上了漫长的旅程。他或乘坐在摇摇晃晃的马车里,在崎岖的道路上艰难前行;或骑着瘦骨嶙峋的老马,在蜿蜒的山间小道上孤独跋涉。

一路之上,他穿越繁华的城镇,热闹的集市、灯火辉煌的酒楼,却都无法温暖他孤寂的心;也路过荒芜的村落,断壁残垣诉说着曾经的苦难,令他感叹世事无常,人生如梦。饿了,他便在路边简陋的茶摊,就着粗茶淡饭勉强填饱肚子;累了,只能在破旧的庙宇或废弃的亭子里和衣而卧,稍作歇息。

不知历经了多少个日夜,多少路途的劳顿,杜牧终于踏上了汾州的土地。

正值清明时节,细密的春雨纷纷扬扬地飘落,打湿了他略显破旧的青衫。空气中弥漫着浓重的寒食节氛围,路上的行人神色匆匆,脸上带着哀伤,仿佛被这压抑的天气和节日氛围所感染。杜牧望着如诗如画却又透着哀愁的雨幕,心中五味杂陈。对曾祖父的深切追思涌上心头,对比自己仕途的处处碰壁,心情愈发沉重。

“老人家,这附近可否有酒家?”杜牧拉住一位匆匆赶路的老者,声音中带着疲惫与期待。老者打量了他一番,抬起干枯的手指,朝远方一指:“前方杏花深处,便是杏花村,那里的酒远近闻名呐。”

杜牧沿着泥泞的小路前行,杏花的芬芳渐渐浓郁。他远远地看到杏林深处酒旗飘扬,宛如一幅优美的画卷;随着距离的拉近,悠扬的牧童短笛声传来,诉说着杏花村的宁静与美好。

“小牧童,此处可是杏花村?”杜牧走上前,温和地问道。牧童骑在牛背上,大眼睛忽闪忽闪的,欢快地抬手遥指:“是啊,先生,前面就是啦,村里的酒可香啦!”

走进杏花村,浓郁的酒香扑鼻而来,瞬间驱散了杜牧旅途的疲惫。这里酒坊林立,工人们忙碌地穿梭其中,脸上洋溢着质朴的笑容,空气中弥漫着谷物发酵的香气,满是生活与传承的味道。

杜牧走进一家酒肆,店内陈设简单却温馨。老板热情地迎了上来:“客官,您来得巧,刚出了新酒,尝尝咱杏花村的佳酿。”说着,熟练地端上一碗清澈透明的酒,酒液轻轻晃动,散发着诱人的光泽。

举杯欲饮时,檐角雨珠正坠入酒碗,涟漪中浮现出祖父训示农人的场景。这滴穿越百年的雨水,终于让他读懂了家训中“润物无声”的真谛 。杜牧轻轻抿了一口,酒液绵柔顺滑,清香瞬间在舌尖散开,弥漫整个口腔,如春日暖阳驱散了他旅途的疲惫与心中的阴霾。他眼睛一亮,赞道:“果然是好酒,入口清爽,回味悠长,妙哉,妙哉!”

正品味着美酒,雨势渐大,雨滴打在窗棂上。杜牧望着窗外的杏花与雨幕,思绪万千。曾祖父在此造福一方,自己却官场碰壁;如今身处宁静祥和的杏花村,饮着美酒,内心找到了久违的宁静港湾,暂时忘却了尘世的烦恼。

邻桌几个商人正在热烈地谈论着。“这杏花村的酒,在咱们汾州可是一绝,听说连长安的达官贵人都爱喝呢。”一个商人眉飞色舞地说道。另一个商人附和道:“那是自然,这酒酿造工艺独特,别处可没有这般风味,咱汾州人都以此为傲。”

杜牧听着,心中一动。粗陶碗沿的冰裂纹在酒液中舒展,恰似长安官窑秘制的雨丝瓷。这民间粗器与宫廷雅物的时空对话,让杜牧突然明白:所谓风骨,本不分庙堂江湖 。他想到长安表面繁华,实则充满勾心斗角,而这杏花村的酒纯粹无杂,不正像乱世中的美好吗?他意识到,自己作为文人,也应如这美酒,用文字为世间带来慰藉与希望。

雨渐渐停歇,天边露出绚丽的微光。杜牧走出酒肆,漫步在小巷中。雨后的空气格外清新,混合着泥土和杏花的芬芳,让人心旷神怡。

他看到一位酿酒师傅专注地调配酒曲,眼神中透着执着,仿佛手中的酒曲是一生的心血。老师傅翻动酒醅的动作,竟与祖父当年批阅公文的姿态重叠。官府文牍要经三审六核,这杏花酒也需九蒸九晒,原来治国与酿酒,都要耐得住时光磋磨 。这一幕深深触动了杜牧,这些平凡人在小村落里守护着千年的酿酒技艺,传承着独特的文化,令人敬佩。

一位老妇人坐在门口,微笑着问道:“先生,您是从远方来的吧?”杜牧礼貌地回应道:“正是,我从长安来,听闻杏花村美酒大名,特来品尝。”老妇人眼中满是期待:“这杏花村的酒,是咱祖祖辈辈的心血,希望先生能将这酒香带到更远的地方。”杜牧郑重点了点头。

回到酒肆,杜牧略作沉吟,挥笔写下千古流传的《清明》:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”

刚写完,酒肆外传来争执声。原来是一位书生觉得酒的口感与传闻有落差,怀疑老板以次充好。老板委屈地解释道:“公子,今日的酒是新酿,还未完全熟成,口感有差异,再放些时日,味道肯定好。”杜牧上前劝解道:“兄台莫急,我尝这酒,虽未达最佳状态,但仍能品出独特的香气与韵味。杏花村美酒酿造讲究时节、工艺,新酒与陈酒各有风味,恰似人生不同阶段各有其美,都值得细细品味。”书生听后,怒气消散,拱手道谢。

这场小插曲加深了杜牧对杏花村酒独特性的感悟。他回味着在杏花村的点点滴滴,那些温暖的笑容、醇厚的美酒、质朴的人们,心中涌起创作的冲动,文思泉涌,又写下:

赞汾州杏花村

汾州春日杏花开,雨润芳林锦绣裁。

牧童短笛传幽意,墨客长吟寄逸怀。

酒韵新陈皆入盏,人生甘苦亦成醅。

沉醉不知尘世扰,此村仙境绝尘埃。

怀中那方杜希望留下的歙砚,此刻正与酒香共鸣。砚底铭文“守拙”二字,在酒气氤氲中竟渗出墨香——原来祖父早就把答案刻进了文脉基因 。杜牧深知,这些诗句是他此刻心境的写照,更是对杏花村酒文化和人情的赞美与传承。他要让世人知道,在汾州的杏花村,有如此美酒,有这般温暖人心的美好,这里的一切都值得铭记与传颂。

离开杏花村时,夕阳的余晖洒在杜牧身上。他回头望去,心中满是不舍。曾祖父的功绩如杏花村美酒,经岁月沉淀愈发珍贵。自己虽仕途坎坷,但也能以笔为剑、以诗为介,传承这份美好。这段经历将成为他生命中宝贵的财富,激励他在未来继续前行,用自己的方式为世间留下温暖与希望 。

清明雨渗入新酿时,杜牧忽然尝到咸涩——那滴从长安带来的泪,经三百里风尘陈化,竟在杏花村转化成了诗 。老杏树皲裂的树皮,像极了祖父推行税制改革时的户部账册。每年绽放的新蕊,都是旧伤处长出的希望 。

开元二十三年的同个清明,杜希望抚摸新栽的杏树苗时,指尖突然触到温热——那是百年后曾孙掌心的温度透过年轮传来 。这坛封存五十年的陈酿记得:那个青衫文士啜饮时,有几滴酒从他指缝渗入陶坛。如今每当有人吟诵《清明》,坛中就会泛起那时的雨香 。

杜牧带着这份独特的感悟,渐行渐远,而杏花村的故事,也随着他的诗篇,流传千古,成为了历史长河中一抹动人的传奇。

欲知后事如何,请看下回分解。

(待续)