■ 廖毅

01

在从杭州前往成都的飞机上,我快速读完了一本《杜甫传》。诗圣杜甫一生颠沛流离,不少地方都留下过他的足迹,成都是他一段重要的经历。

杜甫到成都,大约在冬季,满眼是一派绿意盎然、繁华喧闹的景象。他先是住在成都郊外的浣花溪寺,寺里的僧人复空是他临时的主人。他在寺里没住多久,便在城西七里浣花溪畔找到一块荒地,先开辟了一亩大的地方,在一棵相传二百年的大树下建起一座并不十分坚固的茅屋。杜甫是流亡而来,身无积蓄,一切都要靠友人帮忙。他一边营建草堂,一边写诗向各处觅求树秧、果木秧、瓷碗等。担任司马的表弟王十五给他送来建筑费,可谓雪中送炭,他感动地说:“在他乡多亏表弟帮忙,来往不辞劳苦。”

历经两三个月经营,他的草堂在暮春时节落成。终得一安身处所,杜甫喜不自禁。他在这里以耕种为生,不时有佳作问世。“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低;留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼”等诗句,活画了此间杜甫相对闲适的心境。

但草堂并非坚不可摧,杜甫也不会因暂时的安逸忘了苍生黎民。那年八月,秋风怒号,把草堂顶上厚厚的茅草卷走,有的挂在林梢,有的沉入塘坳;黄昏时风定了,墨云又聚集起来,大雨不住地下了一夜,屋里漏得没有一块干圭,他在无眠的长夜中吟出了那首脍炙人口的《茅屋为秋风所破歌》。自然,成都也非长治久安之地。

在杜甫好友严武治下,成都尚可偏安一时,严武离开后,成都少尹兼侍御史徐知道叛乱,地方军阀们你杀我打,生灵涂炭。兵荒马乱中,在这里居住了五年的杜甫再次流亡。

成都,成为杜甫一生中难忘的一段记忆。杜甫,则成为成都最重要的文化符号。

02

我到成都,是出席一个会议,会议安排很紧凑,只能偷闲一刻,到杜甫草堂一游。

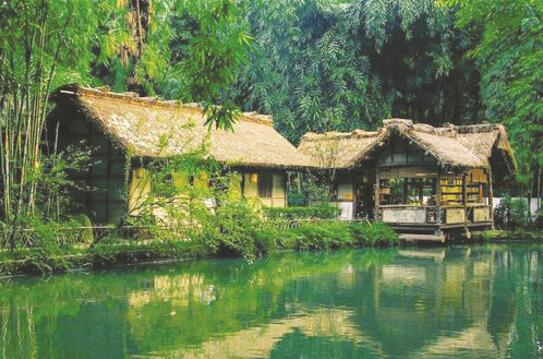

时值初秋,惠风和煦。草堂花团锦簇,绿草如茵。我在草堂的茅屋里仔细端详,在千诗碑前驻足观赏,再漫过浅浅的池塘,将一路的秋色尽收眼底。这个季节应该不是旅游旺季,但游人如织。看上去都很守规矩,要么静静地观赏,要么有秩序地拍照,相互交流轻言细语,没有在其他景区看到的大声喧哗、乱扔垃圾等现象。

草堂也有不少经营特色产品的摊点,也都比较文明,没有吵吵嚷嚷的叫卖声,更无“拦路抢劫”似的强买强卖。这与杜甫草堂作为成都文化地标的定位非常合拍。走得累了的时候,我在一个露天茶舍坐了下来。叫了一杯茶,一边品着,看垂柳依依,人来人往。睹物思人,不禁感慨唏嘘。

回顾杜甫,一生奔忙,一生悲苦。早年立志“致君尧舜上,再使风俗淳”,刻苦学习,一心通过科举考试走上仕途之路。当他的理想遭遇奸臣阻挠,在洛阳报考进士“名落孙山”后,他仍不罢不休,在京城长安一呆十几年,投“诗”问路,结交权贵,希望得到他们的赏识和推荐,一展自己的政治抱负。但他在“工部员外郎”“左拾遗”等职位上短暂的官场经历,让他感觉处处掣肘,无法实现自己的人生理想,以致愤而辞职。

杜甫一生在路上,前半生可叫“游历”,是主动而为。走遍千山万水,识得诸多才俊。李白、高适、芩参、王维等当世诗人,都是他在此间认识的,其中许多人成了他的莫逆之交,给他的诗歌创作带来了许多助益;后半生纯粹是“流亡”,是被迫迁徙。书剑飘零,亡命天涯,耳闻目睹的现实让他有种切肤之痛,写出了“三吏”“三别”等传世名篇,成就“诗圣”英名。人生中有许多无奈。有时,恰恰是这种无奈,成就了一个人的另一番风采。

杜甫即是。

03

九月入蜀,总有许多思绪在心头。那首叫做《成都》的歌中唱道:“分别总是在九月,回忆是思念的愁。”

很多人说,成都真是个让人来了就不想离开的地方。我有同感。闲适的环境,从容的节奏,和谐的生活,似乎还有远离喧嚣的一份宁静,都让人流连忘返。来来去去寻常事,而此刻,未离别,已生“思念的愁”。

这个九月,且把草堂的秋色,长留……