■ 李明泉 郑文杰

改革开放四十余年来,我国的社会建设取得诸多令世界瞩目的成就,生产力水平实现历史性进步,经济实现跨越式增长,人民生活水平得到了显著提升。习近平总书记在党的十九大报告中指出,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活需要的增长反映在政治、经济、文化等社会生活的方方面面,作为美好生活需要具体形态的“高品质生活”,由此也愈来愈成为人民生活和社会建设的主要目标。打造高品质生活,文化建设是重要支柱,如何理解两者关系,并合理进行文化建设,是我们需要着力探讨的课题。

一、何谓“高品质生活”

2018年3月,全国两会召开期间,习近平总书记在参加重庆代表团审议时,提出要“努力推动高质量发展,创造高品质生活”,这是“高品质生活”首次被官方提出。此后,全国多地陆续开展了创造高品质生活的探索,如成渝地区提出要将双城经济圈建设成为具有全国影响力的高品质生活宜居地。总的来看,高品质生活是一个多角度、双层次、开放性的复合概念,它以人民群众的美好生活需求为导向,涉及了经济、政治、文化、生态等社会生活的各个方面,描述的是物质生活层次和精神生活层次充实与满足的一种生活状态。是中国共产党立足于中国特色社会主义新时代建设,适应人民群众需求升级,提出的一项人民生活和社会建设的主要目标,这个目标内含于建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标之中,是党和政府“以人民为中心”发展思想的具体体现。因此,作为社会建设重要部分的文化建设与高品质生活也有着紧密的内在关系。

二、文化建设与高品质生活的内在关系

(一)加快文化建设:实现高品质生活的必要环节

步入2021年,我国已全面建成小康社会,向着建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标前进。“小康社会”的提出,最初是为了消灭贫困,因此在建设初期,我国更多着眼于经济建设,以经济建设为中心,这为后续的社会发展奠定了坚实的物质基础。但在社会建设的过程中,文化建设却常被轻视或忽视,表现出明显的缺位与乏力。

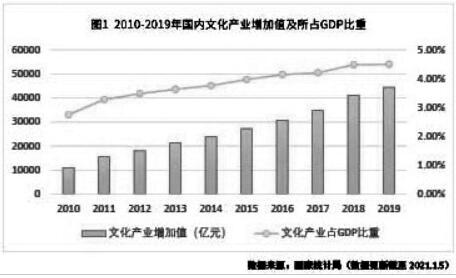

文化产业的GDP占比可以在一定程度上反映我国文化产业的繁荣程度。纵观2010-2019十年间文化产业的产值变化(见图1),国内文化产业一直在平稳增长,但相较于国内普遍认同的支柱性产业标准之一——产业产值GDP占比达5%及其以上,文化产业仍称不上支柱产业,与英美日韩等发达国家相比,更是存在较大差距。高品质生活作为一个复合型概念,涉及到社会生活的各个方面,文化生活是其中不可或缺的一个方面。因此,想要在整个社会范围内创造高品质生活,加快文化建设便是发展过程中无法忽视的必要环节。

(二)重视文化建设:满足高品质生活的刚性需求

从社会学角度来看,社会中的一切现象、过程和事件都是为满足需要而进行的活动和活动的结果。创造高品质生活的目的便是为了满足人民群众日益增长的美好生活需要,这种需要不仅包括物质生活的极大丰富,还包括精神生活的极大充实。马克思曾将人的需要划分为三个层次——生存需要、享受需要、发展需要,生存需要是最基础需要,当生存需要被满足,人们的需求就会向享受和发展需要上升。如今,我国已全面建成小康社会,人民群众的物质生活和生存需要已得到较好的满足,享受和发展需要越来越成为人民群众的刚性需要,文化生活正是满足这两项需要的重要内容,因此,文化建设具有满足刚需的重要作用。但现有情况表明,我国的文化生活还不能满足人民群众的需要,文化建设仍呈现出总量不足、分配不均、内容单一等多项问题。重视文化建设,解决突出问题,满足人民群众日益增长的精神文化需要,才能更好满足高品质生活的刚性需求。

(三)推进文化建设:打造高品质生活的灵魂工程

高品质生活是一个集经济、政治、文化、生态等社会各方面的复合概念,创造高品质生活必须从各方面共同发力,文化建设作为其中一部分,并非孤立存在,而是其中的灵魂工程,与各部分建设相互联系,相互促进。

2020年9月22日,习近平总书记在教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上指出,“统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,文化是重要内容;推动高质量发展,文化是重要支点;满足人民日益增长的美好生活需要,文化是重要因素;战胜前进道路上各种风险挑战,文化是重要力量源泉。”以习近平同志为核心的党中央敏锐地认识到文化的重要性,提出要将文化建设放在“十四五”时期全局工作的突出位置。究其根本,在于文化建设不仅是政治发展的“润滑剂”,还是经济提升的“加油站”,更是生态和谐的“方向舵”。作为打造高品质生活的灵魂工程,文化建设所具有的引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用是其他部分无法取代的。

三、创造高品质生活中文化建设的具体举措

从两者的内在关系来看,打造高品质生活,文化建设不可或缺。振奋人心的是,国内现阶段的文化建设总体上一直呈现出向前向好向上的良性态势,比起改革开放初期,如今文化建设得到了更多重视和投入。但也须注意到,目前文化建设仍然存在投入总量尚不足,城乡分配不协调;文化创建多重合,资源建设轻管理;内容形式较单一,宣传推广难下沉;创作主体缺活力,规章制度需完善等显性或隐性问题,这些问题让文化建设难以跟上时代步伐,更不利于高品质生活的创造,急需我们提高关注度,采取行之有效的举措去解决。

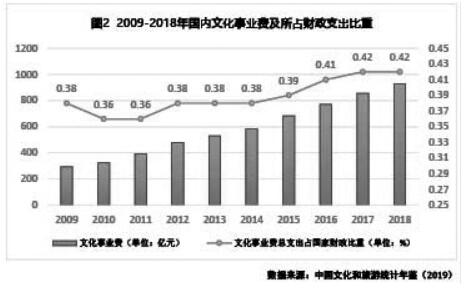

(一)投入持续增量,协调城乡分配

改革开放至今,中央财政对文化事业的投入逐年增加,1978年至2018年期间,文化事业支出费用已从最初的4.44亿元攀升至928.33亿元。但从财政支出总体来看,由于基数过小,文化事业支出占比在很长一段时间内低于0.5%。以2009年至2018年文化事业支出占比为例(见图2),我国文化事业支出比重总体虽呈上升态势,但支出比重仍处于较低水平。此外,文化建设投入还存在较明显的“城市偏向”,农村文化事业投入在总体中占比较低,相较于城市居民,农村居民享受到的文化生活福利更少。这就造成了我国文化建设的一项总体性问题,即投入总量尚不足,城乡分配不协调。

要解决这项问题,今后在文化建设的总体投入上,不仅要保证财政支出对文化建设投入增幅高于财政经常性收入增幅,还应在此基础上,扩大文化建设财政支出总量,提高文化建设支出所占比例。此外,还应协调好城乡文化建设投入。目前我国常住人口城镇化率已突破60%,但农村仍保有近半数人口,其文化需求不容忽视。另一方面,农村还拥有许多文化遗产可供挖掘,正如梁漱溟所言:“中国文化以乡村为本,以乡村为重,所以中国文化的根就是乡村。”因此,今后的文化建设还应重点向农村倾斜,设立专项资金,更好地实现文化惠农与文化利农。

(二)挖掘地域特色,注重建设管理

文化创建多重合,资源建设轻管理的“资源浪费”行为也是文化建设中的一项突出问题。以文化旅游为例,成功打造文旅内容不仅可以丰富当地人民的文化活动,增加地方经济收入,还能满足外地游客的文化体验需求,文旅由此成为各地文化建设的热点。但文旅创建恰恰是内容重合的重灾区,单纯为了追求形象政绩和完成上级指标,不考虑地方特色、市场定位、群众意见、交通条件和投资风险等因素就开始盲目建设的案例层见迭出,最后往往落得一地鸡毛。于2020年10月被住建部通报的湖北荆州巨型关公像便是典型,该项目总投资达15亿,园内关公像为模仿山西运城巨型关公像的一处景观,建成不到四年,便因破坏古城风貌和历史文脉以及安全隐患等问题被通报搬迁。除了文化建设中的重合问题,设施缺乏管理,考核指标单一,评估活动缺失,这种“重建设,轻管理”的态度也削弱了文化事业的生命力。

文化建设不能墨守陈规,而应紧跟时代潮流。正如齐白石所说的那句“学我者生,似我者死”,市场经济下的文化建设不能只会跟风随大流,基于本地文化特色,打造属于自己的“文化名片”,做到“一城一味,一村一品”,才是文化建设的生存与发展之道。成都的文化建设就较好地体现了这一点,当其他城市还在纠结于如何进行文化建设之际,成都已经率先在全国乃至世界范围内打响了自己的文化品牌,火锅文化、川剧文化、蜀锦文化、茶馆文化、酒文化、熊猫文化等文化内容被都发扬开来。世界因不同而美丽,差异化的文化建设不仅有利于丰富人民群众的文化生活,还为市场经济中的文化竞争筑起了一道“护城河”。此外,政府部门还应雇佣或成立专业的文化建设团队,聘请科研院所或评估机构的专业人士,在建设前期对地方特色、市场定位、群众意见、交通条件等因素进行综合考察;在建设中期对工程进度、建设质量进行跟踪监控;在建设后期对管理规范、考核机制和经营体系等内容进行科学设计。做好这些工作,才能更好地为创造高品质生活保驾护航。

(三)丰富文艺形式,宣传下沉基层

目前公共图书馆、文化馆、科技馆、美术馆、博物馆、剧院等文化活动场所的建设和图书会展、科技博览、美术展览等文化活动的组织已经能在一定程度上满足市民的文化需要。目前仍待解决的是文化建设中的内容形式较单一和宣传推广难下沉问题,尤其是老年群体,对上述活动的参与积极性较小,他们需要的是能够沉入基层,不以说教形式呈现,花样足够丰富,更具实用价值,可以满足娱乐的文化建设,即能够打通文化生活“最后一公里”的文化建设。

为打通这“最后一公里”,居委会和村委会可以根据实际情况开展广场舞、棋牌协会、老年合唱队、福利摄影、曲艺协会、手机教学、健康大讲堂等文化活动,让人民群众能主动参与其中,学在其中,乐在其中。尤其是手机和健康知识的学习,恰好是老年群体所欠缺和需要的,可以邀请专业人员进社区来讲解。相较于城市居民,这种文化建设对乡村村民还有更深层意义,这些活动不一定能从根本上改变农村文化面貌,但可以使生活在农村的农民过上相对有品质的生活,随着城镇化推进,进城的农民能快速适应新生活,使高品质生活更具有人文关怀。

(四)激发主体活力,完善规章制度

在进行文化建设之际,我们首先应该思考一个问题:文化建设的主体是谁?答案绝不是政府,而是人民群众。人民群众不仅仅是高品质生活的享受主体,他们还是高品质生活的建设主体。自上而下的“送”文化不如自下而上的“种”文化,在“送”的过程中,人民群众往往无法亲自参与到文化建设中去,从而成为文化建设的看客和旁观者。而在“种”文化的过程中,人民群众的主体性能得到更好激发。文化即“人化”,新时代文化建设应依靠人民,调动广大人民群众进行文化建设的积极性、主动性与创造性,充分发挥人民群众的主力军作用。

文化建设的过程中,政府应更多地发挥引导、扶持与监管作用,提供一个良好的建设环境。目前,我国文化创造主体潜力尚未得到充分激发,一定程度上在于文化市场还不够成熟,规章制度还不够完善。知识产权维权周期长、成本高、赔偿低、举证难何解?影视游戏等文化产品该如何分级管理?劣币驱逐良币,抗日神剧等劣质作品该如何打击?随着时代发展,旧的问题应该得到更好的解决,以便迎接新的挑战。想要激发人民群众的创造激情,就需要在社会范围内打造一个传承传统文化、包容多元文化、鼓励创新文化、保护和谐文化、抑制山寨抄袭、打击文化垃圾的市场环境,这需要政府不断完善市场规章制度。

文化建设为人民,一枝一叶总关情。高品质生活的打造要以人民的美好生活需要为导向,文化建设也应当以解决实际存在的问题为导向。冰冻三尺非一日之寒,文化建设非一日之功,而要用非常之力、下恒久之功。在文化建设的过程中,应当始终坚持人民至上、紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢植根人民,形成一个政府主导、社会鼓励、百姓参与的良性循环。让文化建设紧跟时代步伐,回应时代要求,最终才能推动文化建设的高质量发展,共创高品质生活。