■蔡建永 季兵 韩菁

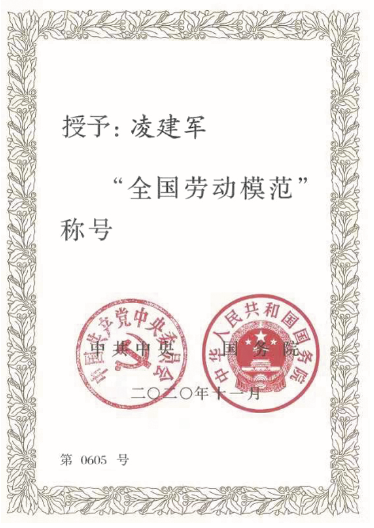

从历史系文科生到数控机械技能的“专家”,从学徒到获得“省五一劳动奖章”“省技术能手”、“全国五一劳动奖章获得者”等荣誉的“名匠”……42岁的泰隆减速机集团员工凌建军用近20年的执着,诠释着“工匠精神”。

1998年7月,他从南京大学历史系国际事务大专班毕业,此后分别在南京、天津、深圳等地从事营销工作,却没有找到生活的方向,直到2000年底,他选择加盟泰隆集团,当上了一名数控机床操作工,才确定了人生的规划,并以极大的热情投入工作中去。进入泰隆后,他深入了解机械加工行业,逐步认识到机械装备在国民经济建设中的重要地位,更懂得当一名精湛技术工人的艰巨性和迫切性。

凌建军回想起刚刚站到数控机床面前的那一幕,数控机床就好像一匹烈马,挥舞着星罗棋布的功能键,和浩如烟海的指令,讥笑他:我是个神奇的机械,你这个文科生也想驾驭我吗?而他偏偏要当一名好骑手。要想驾驭它,就必须要认识它,熟悉它,与它交朋友,才能让它服服贴贴地为你所用。当时,泰隆请了一位外聘操作工程师,凌建军就主动申请跟他学习。看着师父熟练地操作、轻松地编程,他暗下决心,自己也能学好。

还记得第一次操作机床的情景,那是他数控之路的起始。那时,师父发现他一点基础也没有,不敢让他摸到机床,更别说是操作机床了,他只能站在他的身后仔细地看,细细地揣摩。后来,他总结并与大家分享了这个过程,即通过观察师父的操作,程序段的滚动,刀具、机床的运行,分析出按键的作用及当前程序的意思。

他很珍惜这个机会,一步也不敢离开车间,下班后,还一个人在那儿独自琢磨。一周后,师父已正常下班,他还在车间里回忆着机床运行的过程,琢磨一些指令的含义。这时,车间主任跑来说, “有件工件加急,等要! ”怎么办,机会就这么悄悄地到来。他自告奋勇地说, “我来! ”

他现在想想当时的胆子还真是大,几十万的机床,一次还没有摸过,就敢操作。可当时,客户就在厂里等着,不做就有可能丢失这个重要客户,主任也给了他勇气。他按照这几天看到的,自己思考的内容,小心翼翼地操作着机床,这件师父只要花五分钟的工件,他用了一个多小时才完成。也正是这次经历,让他在数控的道路上再也没有回头!

凌建军在工作中

既然已下定决心,从事机械行业,做数控,他一切重新开始,打好基础。他把中学数学、物理、化学书全都翻了出来,细细研读。

专业的书籍,不像现在,不懂的随时可以上网查找、下载。他瞄上了机床说明书,可公司只有一套,要借到必须担保,且不能超过一周,时间怎么够呀!他跑遍整个泰兴,终于找到了一位印刷厂的老师傅,他能将书拆开复印后,还能恢复原样!太好了,他接连借了八本,一一复印,将两个月的学徒工资花了个精光!还有不能外借的书,他就动手摘抄。在泰隆摆线车间4年的时间里,他所摘抄的基础理论和操作实践知识的笔记本已经堆成了一尺多高的“小山”。难怪厂里生产部部长说,他又上了机械类四年的大学!就这样夜以继日地拼命学习摸索,很快从一个一窍不通的门外汉,变成了企业数控加工的骨干。

工匠也是一种担当,遇到技术难题不推诿、不退缩,更加主动向前,担当责任,多想办法多创新。加工中心对企业来说是新的体验,他一直寻求改进和创新,原有普通机床的加工方法怎么能就这样简单粗暴的嫁接在加工中心上呢。记得当时有种批量孔的工件,在加工中心上无法加工,他发现后,就不断寻求新的加工方法,当时的刀具还没有配备齐全,为保证孔的位置度,就制定了钻、铣、铰的工艺流程。不会磨钻头,他跟在普通钻床师傅后面学习,一周的晚班,将一支完好的钻头磨秃了,才掌握了相应技能,铣刀没有如此长的成品,他就打了铰刀的主意,将铰刀的多余四刃修平,留下对角的两刃,修磨成铣刀形状。经过多次试验终于将该系列产品的数控加工成为可能。此后他们又多次完善了刀具改造,现在已经全部使用成型刀具了。

还是这种工件,使用了数控刀具后,他发现相比普通机床只提升一倍的效率,空间还有更大,就决定从数控工艺上进一步提高,转速、走刀、加工量等不断调整。在程序的使用上,也是不断寻求更便捷、高效的方法,在一年的时间里,这道程序就修改了200多次。正是因为不满足现有成绩,使他的操作、编程水平得到不断提高,最终在第二届江苏技能状元大赛中获得了加工中心组二等奖。

创新是民族进步的灵魂。他成为公司数控编程员后,深知企业要发展,必须要创新。他以极大的热情和责任感,投入到新机器、新产品的技术攻关中。

2017年,子公司钢帘线接到法国米其林公司的一批订单,遇到前所未有的困难---订单产品的孔深要求,超出了可加工深度的两倍,正常数控设备是无法完成的,公司又没有深孔镗专用设备。国内其他专业深孔镗加工企业,他们的精度也达不到米其林公司的要求。只能自己想办法,于是,凌建军查阅所有相关资料,整天泡在生产车间。饿了,就拿面包、火腿肠、方便面充饥;困了,倒在厂房里的铁架床上小憩。

功夫不负有心人,一个月后,他自主设计并生产了一把深孔镗刀,又在半个月之内完善了加工工艺,解决了镗加工过程中的振刀问题,按合同要求和约定的时间,提前交付米其林公司。紧接着,年末时的双行星减速机订单,就使用了这项技术。为了降低成本,他又和同事们修改了双行星的加工工艺,但产品对操作提出更高要求。于是,他夜以继日地呆在车间,亲自上机操作。尽管冷却液让他的皮肤过敏发痒、起泡、腐烂,也无法阻挡他每日与数控设备“亲密无间”的接触。年底,他将最后一道工序加工完成,成本降低了30%,提高了产品市场竞争力。

专注是一种态度,是成功的必修课。公司的数控成型磨是德国产的专用机床,能磨加工各类齿轮,但是未提供摆线轮加工软件,而不能生产。摆线轮外形是一种特殊的曲线成型的,现有的数控机床的编程,除了广泛使用软件编程(也就是CAD)外,人机对话式编程成了现在新系统的主流,包括发那科、西门子等常用系统均开发了人机对话的专用界面。要编写新的程序可不简单,光吃透摆线曲线原理,修型方法就查了大量书籍、资料,与技术科的工程师们研究,这些资料以及工程师的讲解只能是让凌建军有个概念,而转化为加工程序就需要一步一步的分解、转化,程序编成后还要便于操作工操作使用掌握,十多天里,他每天站在机床边编写、调试,终于完成了该项目。

理论来源于实践,实践提升了理论。凌建军边学习边实践操作。2017年夏天,泰州总工会与泰州学院合作,带来了一批学生到泰隆学习,他就是带他们到生产车间去,边操作边讲解,有问题立即到机床上解决,效果就很好。他在工作中也是不拘泥于理论或成型的工艺,在实践中找方法。

一次,学生们要加工一个异形双偏心轴。按照工艺,必须要打两个偏心孔,并要多次校调,为了达到精度要求,还要做夹具,一个小零件加工完要近一个小时。凌建军到现场去研究了工件特性,使用在车床上加工一个偏心,然后在加工中心上压一个平板,在平板上镗这个偏心的孔,再根据外形加工一个止口,尽压一个压板,加工另外一个偏心即可完成,共耗时6分钟。

“一花独放不是春,百花齐放春满园”。获得个人荣誉的同时,凌建军清醒地认识到,要永远站在技术前列,让企业在技术改造大潮中屹立不倒,必须要带动身边工友“万象争先”,发挥好“传帮带”的作用。

他多次成立项目研究组,开展学历提升活动,组织大家一起学习,提升技能等级。公司员工钱文龙,在一次数控技能培训后,对多工位加工技术提出新的见解,凌建军鼓励他大胆尝试,并与他共同探讨多工位加工要领。在车间,手把手的指导他,配合他排除了多工位干涉问题,实现了多工位同时加工,提高了20%的生产效率。钱文龙又继续把这项技术应用到多种型号产品,因此获得了“泰州市技术能手”的称号。近几年来,在凌建军的带动下,集团已有300多人获得了技师称号,在各级比赛中均取得了优异成绩。

凌建军多年来获得了许多省市级荣誉,可在同事眼中,他一直都没有变。

其实近年来不断有企业高薪来“挖”凌建军,甚至连他的家属和孩子都有所安排。但都被他拒绝了。“我是政府和企业培养出来的,是他们搭建的平台,才让我取得了现在的成绩,人不能忘本,我不为所动,过去是这样想、这样做,今后我一定一如既往,安心在泰兴、在泰隆工作。”

忠诚筑魂,灵魂因忠诚而高尚;百炼成钢,钢铁经过锤炼更坚韧。在凌建军的心里,什么也没有泰隆人特有的情结更重、更珍贵。高薪没有动摇他,荣誉和光环也没让他陶醉,凌建军始终保持着谦逊低调的本色。很多人常劝他说该功成身退、多为自己和家庭考虑考虑了,凌建军总是一笑了之。

凌建军身上所体现的进取的锐气、拼搏的精神和坚定信念,难道不是我们工匠精神的最好诠释吗?!