■ 杨仁宇

第二十四回

乾隆禁酒汾酒得幸

西北灾荒禁酒忙,甘官奏报表情长。

晋臣恳请留佳酿,御品琼浆美誉彰。

乾隆二年,西北大旱,饥荒似一头狰狞巨兽,张牙舞爪地席卷西北,所到之处饿殍枕藉,大地一片死寂,百姓们在绝望中苦苦挣扎,每一声哀号都揪人心弦。甘肃地处西北边陲,本就土地贫瘠,在这场天灾的肆虐下,更是雪上加霜。百姓们生活在水深火热之中,每日为了一口吃食而发愁,生存的希望如风中残烛般微弱。

甘肃巡抚德沛站在衙门大堂,神色凝重。他望着案头那道禁酒令,眉头紧锁成一个“川”字。甘肃并非产酒大省,本地烧酒多用糜谷、大麦酿造,利润微薄得可怜。每糜麦一斗酿成烧酒,仅仅获利五分银。在这民不聊生的时刻,百姓们连肚子都填不饱,哪里还有心思去酿酒呢?

德沛叫来师爷,声音低沉而忧虑:“甘肃本就不产酒,这禁酒令对我们来说,实际影响不大。可朝廷一旦怀疑甘肃有私酿之事,那百姓们必定会遭受无妄之灾。他们已经够苦了,实在经不起折腾。”

师爷连忙点头称是,思索片刻后说道:“大人所言极是。依小人之见,不如即刻上奏朝廷,详细说明甘肃的实际情况,也好让朝廷了解咱们这边的实情,不至于错怪百姓。”

德沛微微颔首,略作思索后,提笔蘸墨,在纸上奋笔疾书。奏折中写道:“查甘省烧酒,向用糜谷、大麦……每糜麦一斗,造成烧酒,仅获利银五分。缘利息既微,且民鲜盖藏,珍重糜谷,是以无庸官严禁,而小民自不忍开设。至通行市卖之酒,俱来自山西,名曰汾酒。因来路甚遥,价亦昂贵……是甘省非产酒之区,向鲜私烧之弊,似可毋庸置疑。”写完,他长舒一口气,仿佛将心中的重担暂时卸下,随后将奏折郑重地交给师爷,叮嘱他速速送往京城。

师爷接过奏折,看了一遍,不禁赞叹道:“大人,这份奏折写得条理清晰、有理有据,相信皇上定会明察秋毫,理解甘肃的难处。”

德沛却只是叹了口气,忧心忡忡地说:“但愿如此吧。甘肃百姓如今已身处绝境,我身为巡抚,绝不能让他们再因这莫须有的罪名而受苦。”

与此同时,远在山西的汾州府,酒坊却因这禁酒令陷入了前所未有的困境。汾酒,酿造历史源远流长,其酒质上乘,口感醇厚绵柔,香气清正幽远,早已声名远扬,远销全国各地。然而,禁酒令犹如一道晴天霹雳,瞬间让汾酒作坊被迫停工停产。酒坊里的工人们失去了生计,百姓们个个忧心忡忡,愁容满面。

山西巡抚严瑞龙接到禁酒令后,心中满是忧虑与无奈。汾州府当年秋收丰稔,粮食充裕,而汾酒酿造自古以来就是百姓赖以为生的重要产业。他深知,若强行执行禁酒令,无疑是断了百姓的生路,势必会引发民怨,甚至可能导致社会动荡不安。

严瑞龙紧急召集地方官员商议对策。大堂内,众人围坐在一起,个个面露难色,气氛压抑得让人喘不过气来。

严瑞龙目光缓缓扫过众人,沉声道:“汾酒,乃是祖辈传承下来的宝贵产业,凝聚着无数先辈的心血与智慧,绝不能因为这一纸禁酒令而断送。我身为山西巡抚,必须要为百姓谋生计,为汾酒争取一线生机。”

说罢,他毅然提笔,在纸上写下了自己的肺腑之言:“第查晋省烧锅,惟汾州府属为最,四远驰名,所谓汾酒是也。且该属秋收丰稔,粮食充裕,民间烧造,视同世业。若未奉禁止以前所烧之酒,一概禁其售卖,民情恐有未便。”

写完奏折,严瑞龙抬起头,目光坚定地看着众人,说道:“诸位,这不仅关乎汾酒的存亡,更是关乎万千百姓的生计。我希望这份奏折能让皇上明白我们的苦衷,理解汾酒对于山西百姓的重要意义。”

众人纷纷点头,眼中燃起一丝希望的火花。他们深知,这份奏折承载着无数人的期望与未来。

两份奏折很快被送到了乾隆帝的案前。乾隆帝坐在龙椅上,神色平静地翻开德沛的奏折。看着看着,他不禁微微一笑,自言自语道:“甘肃本就不产酒,倒也省心。只是这山西汾酒,倒是勾起了朕的兴趣。”

随后,他又拿起严瑞龙的奏折,仔细研读起来。读完之后,乾隆帝陷入了沉思。片刻后,他心中已有了计较。

数日后,一道圣旨如春风般传遍了大江南北。乾隆帝下旨,放宽禁酒令,允许汾州府继续酿造汾酒,但需严格控制产量,确保不浪费粮食。

这一消息传来,汾州府的百姓们欢呼雀跃,奔走相告。酒坊内再次响起了欢快的劳作声,沉寂已久的酒坊又恢复了往日的热闹与生机。

汾州府最大的酒坊内,李大掌柜站在酒窖前,看着一坛坛新酿的汾酒,脸上露出了欣慰的笑容。那笑容里,有对生活重新燃起的希望,也有对汾酒未来的无限憧憬。

此时,严瑞龙巡抚亲自前来视察。他大步走进酒坊,看到李大掌柜后,笑着问道:“李掌柜,这批汾酒酿得如何?可有达到你的标准?”

李大掌柜连忙迎上前去,恭敬地说道:“大人,您来得太巧啦!这批汾酒,可是咱们酒坊的师傅们没日没夜、倾尽全力酿造的。您凑近闻闻,这香气,馥郁醇厚,再品品这酒质,那叫一个绵柔顺口,绝对是难得一遇的上品呐!”

严瑞龙微微点头,脸上露出满意的神色。他突然想起了什么,说道:“李掌柜,听闻你家汾酒在京城一直卖得很好。如今皇上开恩,允许咱们继续酿造汾酒。我想着,可否送些进京,让皇上也尝尝这闻名遐迩的汾酒?”

李大掌柜一听,心中大喜过望。他激动地说道:“大人,这可是我家祖传的秘方酿制而成的汾酒,酒质上乘,口感绝佳。若能让皇上品尝到,那可是我们汾酒的无上荣耀。我一定亲自挑选几坛最好的汾酒,献给皇上。”

严瑞龙满意地说道:“好,此事就拜托李掌柜了。你且精心准备,我这就派人送进京去。”

李大掌柜不敢有丝毫懈怠,他亲自走进酒窖深处,仔细挑选了几坛最上等的汾酒。这些汾酒,都是经过时间沉淀的精华,每一坛都凝聚着酒坊师傅们的心血与技艺。他小心翼翼地将酒坛封存好,郑重地交给严瑞龙的随从。

李大掌柜目送着随从离去,心中默默祈祷:“汾酒啊汾酒,你承载着我们汾州人的希望与梦想,这次一定要让皇上满意,让汾酒的美名传遍天下。”

京城,乾隆帝的御书房内,气氛庄严肃穆。桌上摆放着一坛从山西送来的汾酒,酒坛上的封条完好无损,散发着一种神秘的气息。

乾隆帝缓缓站起身来,走到桌前,拿起酒坛,轻轻晃了晃。刹那间,一股浓郁的酒香扑鼻而来,弥漫在整个御书房内。乾隆帝不禁微微一笑,赞道:“汾酒,果然名不虚传。仅仅是这股香气,就足以让人陶醉。”

随后,他命人将汾酒倒入杯中。只见那酒液清澈透明,犹如水晶般纯净。乾隆帝轻轻嗅了嗅,酒香愈发浓郁,让人垂涎欲滴。他轻轻抿了一口,酒液在口中散开,醇厚的口感、浓郁的香气瞬间在口腔中绽放。那滋味,犹如山间清泉般甘甜,又似春风拂面般舒畅。乾隆帝不禁赞道:“好酒!果然是好酒!此酒醇厚绵柔,香气清正,回味悠长,实乃酒中佳品。”

从此,汾酒凭借其卓越的品质,成为了大清王朝的御酒。每逢重大庆典,宫廷宴席上都少不了汾酒的身影。汾酒的美名,也随着圣旨,传遍了大江南北,成为了天下人皆知的美酒。

汾州府,汾酒作坊内,李大掌柜依旧每天站在酒窖前,看着一坛坛新酿的汾酒,脸上洋溢着自豪的笑容。他深知,汾酒的辉煌来之不易,这背后不仅有先辈们的智慧传承,更有无数人的努力与付出。

一天,李大掌柜将徒弟们召集到身边,语重心长地说道:“徒弟们,这汾酒酿造工艺,是咱们祖辈用无数心血和汗水换来的宝贝。你们一定要好好学,将这份技艺传承下去。无论何时何地,都不能忘记咱们汾酒人的初心和使命。”

徒弟们纷纷点头,眼中闪烁着坚定的光芒。其中一个年轻的徒弟说道:“师傅,您放心吧。我们一定会好好学,让汾酒永远流传下去,让汾酒的香气飘遍天下的每一个角落。”

李大掌柜欣慰地笑了,他望着酒窖深处,仿佛看到了汾酒更加辉煌的未来。夕阳的余晖洒在酒坊的屋顶上,金色的光芒与酒香交织在一起,仿佛见证了岁月的变迁,承载着无数人的梦想与情怀,在历史的长河中诉说着汾酒熠熠生辉、永不落幕的传奇故事。

欲知后事如何,请看下回分解。

(未完待续)

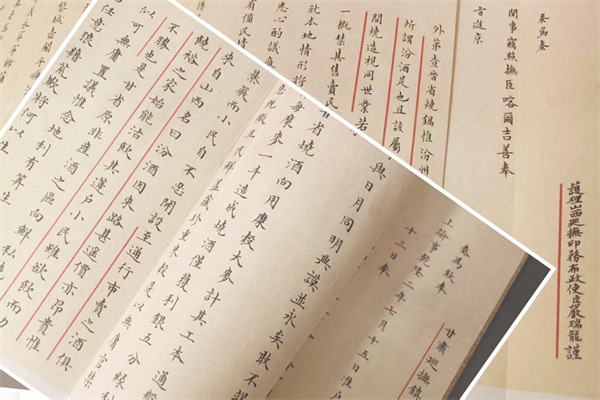

甘肃、山西巡抚上疏的奏折。

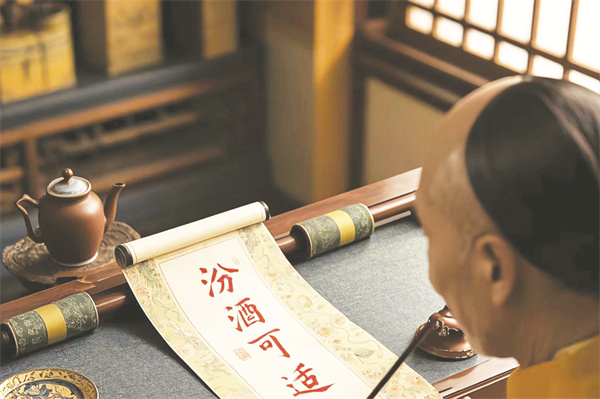

乾隆听取大臣上疏。

乾隆在御批奏折。