■ 李石志 赵占岭

“怀仁窑”,乍一看,这个名称的外延太宽泛。在怀仁,以“窑”冠名的有煤窑、砖窑、瓦窑、石灰窑、水泥窑、碗窑、瓷窑,而“怀仁窑”所指为何?据《中国陶瓷词典》的解释:辽、金、元瓷窑,窑址在如今的怀仁市(原怀仁县),分布在小峪、张瓦沟、吴家窑等地,产品以烧黑釉瓷为主,器物有碗、盆、缸、弦纹瓶、鸡腿瓶、盏托、大口罐等。胎质较粗而釉质甚精,划花为主要装饰,线条简练。

本文论述的怀仁窑,当指怀仁境内从新石器时期至当代所有陶瓷生产活动的总称。

一

在怀仁,县境西部的洪涛山脉由南而北分布着三条大的河谷,自西向东汇入桑干河,它们分别是大峪河、小峪河、鹅毛河。历史上,三条河谷内均有陶瓷生产活动,而目前尚在生产的却只有大峪河沟内的吴家窑陶瓷厂了。其他陶瓷遗址均有遗存,但随着近些年修路扩建,遗存也所剩不多了。

怀仁地处大同煤田,煤炭储量丰富。与煤炭伴生的高岭土——大同土,在当地俗称砂石或黑矸,是闻名陶瓷界的高品位原料,在大峪河沟内蕴藏量尤丰。因其质量高产量大,也因其一般是与煤炭混采,当地一座煤矿即取名砂石矿。

大峪河沟内的碗窑村热窑湾有黄土,直接施于坯上,烧成即为釉,俗称黄土釉。还有一种称为“立土”的黄土,不用添加任何配料,直接施于瓷坯上即可烧出乌黑的釉来(古代人并未掌握钴、錳、铁等氧化物,不会有添加料。此土矿前些年开煤矿被推,有待专业人员再去勘寻)。

在此三条河谷内,沿河岸山崖裸露的红色、紫色、土黄色岩石,都是制陶瓷的原料。笔者曾从不同地方取上述岩石,经粉碎、成型、烧成均可烧结,只是烧结温度不同,有些岩石烧成后近似紫砂质,大有开发前途。

吴家窑矸土品类繁多 ,有“软矸”“硬矸”之分,从做大缸粗陶到制白胎细瓷尽可采选。出了大峪河沟至清水河段又有优质粘土矿藏——当地称石庄土。这里有闻名遐迩的石庄瓦盆村。

三条沟内优质的陶土原料和丰富的煤炭燃料,是陶瓷生产的必需物质资源,唯怀仁才有,而得天独厚。

二

鹅毛河下游鹅毛口中街村西北岸一个名为瓜地沟的地方,有一处规模较大的古石器制造场遗址,1937年,被我国著名古人类学家贾兰坡教授发现。先生曾三次来鹅毛口古石器制造场遗址考察,编写了《山西怀仁鹅毛口古石器制造场遗址》的调查报告,1973年发表在《考古学报》第二期。报告把这里的石器制造场断定于新石器早期,距今约1万余年。报告在文化遗物中提到:发现有三块细泥红陶片,最大一块约10平方厘米,陶质细腻,不含砂粒,表、里有刮抹的痕迹,颜色黄褐,与华北各地常见的仰韶文化的细泥红陶没有明显区别。

1984年第4期《史前研究》中《山西怀仁窑子头的细石器遗存》一文提到,距鹅毛口石器制造场仅隔一条小冲沟的窑子头村“东岭”发现了一些细石器,同时发现的除有细泥红陶片外,还采集到灰陶片(一般灰陶产生于红陶之后)。

20世纪70年代,故宫博物院专家在鹅毛口张瓦沟发现了宋、辽、金、元、明、清六朝烧制陶瓷的遗址,把怀仁陶瓷活动上溯到宋代,下延至清代,并证明当时当地的陶瓷业已很具规模。当地还发现了一件形态逼真的黑釉盘角大尾巴羊玩具。到20世纪80年代,鹅毛口当地农民在南山坡耕地,犁出一个大陶罐,也可作为佐证。

下峪遗址位于县境东部的河头乡,距桑干河东岸约七千米,遗址西边台地上有大量的生活用陶器残片,多为盆、罐类,以素陶为主。下峪村南二百米处的高坡上,残陶片密密麻麻,俯拾即是,多为三四厘米的残片。陶片上有多种组合的细纹,也有少许的附加堆纹,粗绳纹极少,多为灰陶,有少量夹砂陶。考其年代上限不晚于西周,下限应在汉代。遗憾的是当地未见陶瓷窑遗址。但在交通运输尚不发达的当时,这些陶器是不会由远方运来的。

怀仁县城东15里处的陈庄村发现了一处较大的东周时代遗址,遗址内土层中有很多泥质灰陶器残片和少量的夹砂陶片,陶片上有细绳纹,器形有壶、盆、罐,最多的是豆。

怀仁县城北20公里处的温庄遗址,城墙夯土内仍有很多陶器残片。县境内汉代勮阳城遗址内有大量生活用陶器的残片。县城南30多公里的日中城村南有一古城遗址,内有各种汉代纹饰的陶片信手即可拾到,还有瓦当。

县城南10余里的万金桥村西南发现了大量残陶片堆积,面积有100多平方米,近1米多厚,残片多为大型的坛、罐、盆,器壁厚重,器形硕大,此处是一个值得专业详考的地方。

近年县城大拆迁,城内多地有陶器出土。在仓巷地下发现了数口金代的大型陶罐。观巷内有一处辽、金残器窖坑。在怀仁老城周围发现的许多辽、金、元、明、清时代的墓葬中,都有许多陶瓷明器;县城内泰安门施工,发现了大量辽、金时期的瓷器残片;怀仁气象站一带的辽、金墓中出土了黑釉瓷器“黑釉剔花坛”。

据叶喆民著《中国陶瓷史》载:作者1977年考察该窑址(怀仁窑)时,曾采集到白釉、黑釉、酱釉、白地绘黑花、黑釉划花、白釉灰地剔划花、辽三彩、钧釉等瓷片,还有鸡腿瓶残片,多属辽金之物。可见怀仁于辽、金时期就是陶瓷兴盛之地,陶瓷业发达,留有许多遗存。

上述这些都印证了自鹅毛口细石器时代(当时人类已能制作原始陶器)到春秋战国、汉、唐、宋、辽、金、元、明、清,在怀仁这片土地上,陶瓷生产有过辉煌的历史,陶瓷业存续久远,人文历史丰富,文化积淀厚重。

三

怀仁窑陶瓷的工艺强项是:釉质甚精。

怀仁窑陶瓷的装饰特色,主要是釉层剔划花,详细可分剔花和划花。

白釉剔划花,黑釉剔划花,怀仁窑都有,其刻画方法是:

1.留花剔地,划出花纹后把空地全部剔掉。

2.黑釉剔划花,是利用黄土釉烧成后的黑色和经过剔划后露出的坯体色,以强烈对比形成清新明快的花形,其实剔是要产生“面”。

3.单线划花,在釉面上只用线条钩出纹样来,空地不做任何处理,划不产生“面”。用线组成“面”是又一回事。

4.钩花划地,先勾出纹样的轮廓,然后把空地划成各种形式的线条,构成较柔和的中间色调,怀仁的特色是划成“席片纹”。剔划花纹使用的工具很简单,有一种粗铁笔,一种细铁笔和一把骨或竹制的平头小铲,一般先用细笔画出流畅的线条,再用粗笔加宽加粗。

剔划花是釉层装饰中的一种,含剔划釉色和剔划化妆土两个方面,按釉色又分为黑釉剔划花或白釉剔划花,其实黑釉剔划的是釉层,白釉剔划的是化妆土,而后再罩一层透明白釉。

四

明末后,怀仁窑除吴家窑碗窑村有陶瓷生产,石庄村有红土陶器生产外,再无窑口存在。

怀仁石庄村的红土瓦盆,当是明末清初兴起。石庄村的陶器生产,烧成温度在900摄氏度左右,胎质类似仰韶文化的陶器。直到20世纪80年代还沿用着“一人转轮,一人拉坯”的原始工艺。主要生产罐和盆。罐主要有水罐(取水、运水、储水之用)和饭罐(有单耳罐和双耳罐),陶饭罐罐壁厚,有保温的优点。早先的庄稼人出地劳动,早饭要送到地里去,就用这石庄的红陶罐。茅罐,即俗话中的粪罐子,常为菜农所用。盆,用处多,品种也多,有半升盆、五升盆、七升盆、大斗盆,有盛菜、盛饭的盆。种花作花盆,透气,不腐根。也有夜用的尿盆、乡俗发丧用的丧盆。300多年来,石庄盆红遍口里口外,在外乡,瓦盆成了怀仁的代名词(笔者1987年在该村下乡一年,曾建议窑户可用石膏模成型,既规整又可提高生产效率)。由于怀仁石庄瓦盆的使用价值逐渐为现代器物所取代,且无任何艺术追求,随着环保等因素的限制,怀仁的瓦盆业渐渐地失去了生命力。

五

《怀仁县新志·物产》载:磁器、沙器、红瓦器……

《中国实业志·山西卷》载:怀仁陶埴一技,独擅北方。

此为地方志书对怀仁陶瓷简洁的记载,亦可看作粗疏之笔 。《大同府志》记载,闻名于世的大同明代琉璃九龙壁,是怀仁吴家窑制造。

吴家窑作为怀仁窑众多窑口之一,延续时间最长。20世纪70年代初,吴家窑瓷厂里还有一些古旧的作坊,称为“大场房”,场房低矮,炭火烧炕,干燥坯体,当时已改为打制耐火砖的场所,紧挨着有直焰窑,还在使用。能烧造出大同九龙壁这样的巨制,想必一定要有一个相应规模的场地并会有一些遗存,但吴家窑村距碗窑村仅二里地又在一条山沟里,几十年来多方寻访,始终没有发现遗落的琉璃部件残片。为此,笔者曾请教山西陶瓷老专家朔州籍的水既生先生,他指出:有时一些大规模的一次性陶瓷活动,就在现场搭棚建窑,大同琉璃九龙壁就有这种可能。

六

据多方考证,可与现代陶瓷生产联系起来的近代陶瓷生产活动,在怀仁只有大峪口沟里的吴家窑村和碗窑村。碗窑村原名张毛圪塔,依托自然资源优势,村民祖祖辈辈烧碗,就得了碗窑的村名。旧时碗窑村也有“瓮窑”,但做得小件多大件少,也就没叫出瓮窑村、缸窑村的村名来。其实北上不远的左云马道头就做大瓮大缸,真还有点大件小器自然分工的意味。

碗窑村至新中国成立前尚有十家陶瓷烧造大户,能记起的,分别是大峪河西王氏,字号五盛永的大场院;王氏的西场院;字号五福常的王氏;河东字号永成功的王世英;周善堂的北柜;王生瑞祖上的南柜;王培如祖上的瓮窑;顾氏的字号天顺意;热窑湾刘三红的祖上;以及西场院的李奇、李果的祖上。其可谓星罗棋布,规模非凡。

陶瓷烧造大户们的后人,大多承继祖传从事陶瓷业。

如五盛永王氏,有王文、王茂、王五虎等,他们的祖爷老弟兄五人:王子仕、孝仕、父仕、心仕、宽仕在五盛永的旗帜下,人多势众,一百多年前在晋北陶瓷行业独大一方,盛极一时。

……

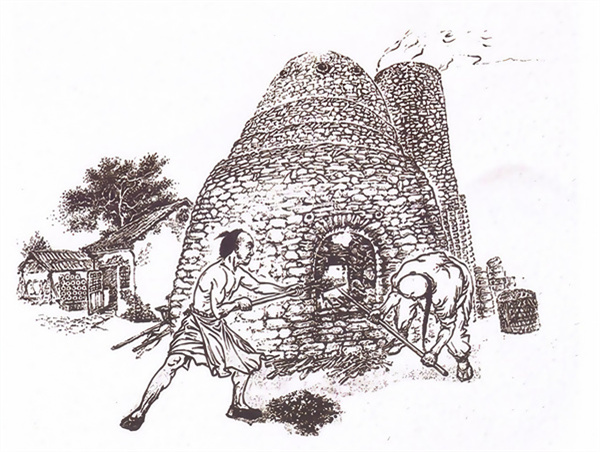

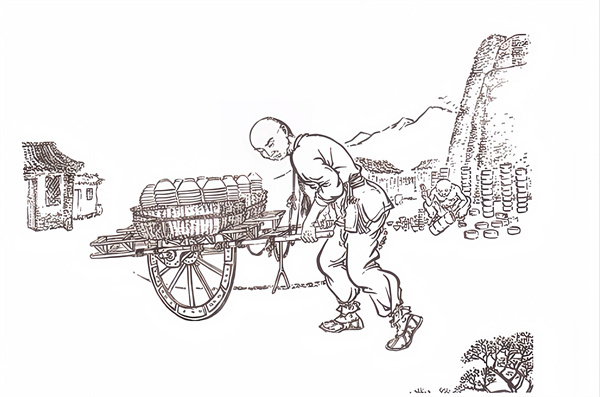

历史上,碗窑村的陶瓷生产工艺相对落后,以现代人的角度看,那真是原生态。

七

直到1949年新中国成立后,碗窑村的陶瓷有了划时代的变革。河西陶瓷大户大场院、李奇窑、西场院、五福常窑、永成功窑在党的领导下,由公私合营直至成立了国营怀仁县碗厂。1954年,河东成立了吴家窑碗业生产合作社,1958年并入县碗厂,组合为吴家窑陶瓷厂。

1957年至1958年,吴瓷厂开始安装球磨、机轮 ,用柴油机、蒸汽机为动力带动球磨、机轮、石碾进行生产,效率大为提高。值得一提的是,当年厂领导高瞻远瞩,派出大量识字的青年去河北宣化陶瓷厂学习,这批青工学成归来之后,逐渐成了吴家窑瓷厂的顶梁柱。

吴瓷厂的陶瓷彩绘装饰工艺上,有两大派系。一是本土祖传派,专画粗瓷(黑釉缸罐)。所使用的画料被当地人称作“马马红”和“红垌”的土料,画在挂了碱矸(化妆土)的生坯上,再上釉烧成,这就是名贵的陶瓷铁锈花装饰。二是1959年赴宣化学习彩绘的青工,专画细瓷。其颜料用的是由南洋输入的“苏泥勃青”,后来采用“珠明料”。也就是如今赫赫有名的青花瓷。

1958年,钢炉内衬的耐火材料成为抢手货,吴瓷厂烧制耐火砖得天独厚。于是乎,全厂总动员,拉坯的、捏碗的、赶皮车的,连老哑仝贵林等,只要体力好的一齐上阵,改行打砖。

1959年,吴瓷厂从小峪煤矿拉线输入电力,这是大峪口沟内第一家。吴瓷厂能在50年代开怀仁手工业用电之先河,老厂长薛凤仪功不可没。

……

八

相较吴家窑陶瓷厂,后来居上的雁北地区瓷厂,在怀仁当地人的印象中更洋气。那四根顶天立地的大“烟囱”,是怀仁现代工业化的象征,曾经的黑烟滚滚,那是欣欣向荣的时代特色。

1958年,山西省轻工厅决定在雁同地区建两个大厂,一个是糖厂,建在了大同平旺。一个是瓷厂,选址于怀仁。瓷厂规划的国家投资为150万元,年产150万件产品,厂名定为大同瓷厂。1958年动工,直至1963年四大烟囱建起前,厂内生产一直为试验、试产阶段。

建厂伊始,1958年派胡昭明去湖南醴陵学釉下五彩;新招徒工李祥等20多人赴江西景德镇学习彩绘;曹日才等人赴山东海城学模型、成型。自1961年到1968年,几乎每年都有来自全国各地的陶瓷专业人才来到坐落在怀仁的大同瓷厂。

1970年,大同瓷厂划归雁北地区,1975年改名为雁北瓷厂,1985年划归怀仁县管理,1993年,曾经的大雁北被分为大同市和朔州市,因怀仁县划归朔州市,还挂过朔州瓷厂的牌子,但这个厂名没有叫响,后来不挂了。再后来厂子也没了。

九

雁北地区陶瓷研究所成立于1975年。陶研所的成立,一来是基于当时雁北地区各县(朔县、右玉、平鲁、怀仁)陶瓷厂纷纷上马,需要技术支持,是大形势的需要。二来是雁北瓷厂有过多的技术人员得不到恰当的使用,纷纷外调,地区为留住这些“老九”,设了陶研所这座庙,使他们有了用武之地,其功德大矣。

陶研所的前身虽然只是雁北瓷厂的一个试制组,却汇聚了一批对陶瓷专攻有术的技术和艺术人才,所里研发生产的陶瓷酒具、茶具、嫦娥台灯、长颈鹿台灯、玉柱杯等产品,在20世纪70年代可谓难得一求的精品,也是当时人们礼尚往来的上好礼物。王汉忠创作的玉柱杯被人民大会堂山西厅选用,“雁翠瓷”获国家轻工部三等奖,赵彦忠、李石志被聘为《陶瓷艺术》编委,廖文尧、陈福冬、李石志等人的陶艺作品赴日本埼玉县参加展览时,深受观展者的青睐,售出了高价,为山西争了光。

尊师重艺是陶瓷行业的优良传统,陶研所宋述法所长是工人出身,练就一身技艺,当时陶研所的员工都不称其为所长,而是亲切地称呼他宋师傅,充满崇敬之情。陶研所还有个不成文的规矩:凡新来的学生,无论是大学生二学生,都要认一位专业师傅,再从一笔一画、识料辨色学起。李石志就是由当时的所长指派,拜湖南醴陵釉下彩传人陈福冬为师,数年学艺,终身受益。

1975年,雁北轻工局在雁北瓷厂办起了“七·二一”工人大学,全区各瓷厂都派员来学习陶瓷技术,这些人后来在各县各厂大都成为技术骨干和业务领导。后来搞承包经营或独立建厂,他们也都是行家里手。

20世纪80年代初,雁北地委副书记郭巨民曾策划在陶研所的基础上新建陶瓷学校,后陶研所划归怀仁,随之新建陶瓷学校一事告吹。1993年,怀仁县在陶研所院内建起了三层的陶瓷学校教学楼。教室、办公室一应俱全,后来没了下文。如当年怀仁的陶瓷技术教育能及早起步,一定会为怀仁今天的陶瓷产业赋予更深的文化内涵和更高的品质品位。

十

怀仁县陶瓷厂的前身是县砖瓦厂于1976年设立的一个陶瓷车间。1977年,县砖厂搬迁,县陶瓷厂正式成立。1978年开始生产马赛克砖,技术员马润贵设计样品包装盒,深受客户欢迎。1996年改产陶瓷卫生洁具。

怀仁县城关镇陶瓷厂于1974年由街道居民创办,主要生产碗、杯。1981年和吴家窑陶瓷厂合办,开始生产建筑用琉璃制品。1993年后陶瓷酒瓶成为其主打产品。

随着时间的推移和历史的铺垫,加上本土丰富的原料资源和制瓷人才的积累,如今的怀仁市已发展成为一个拥陶瓷全产业链市场主体118户,日用陶瓷生产线123条,陶瓷产品年生产能力高达35亿件。日用瓷产业规模占全国同类市场份额的8%左右,50%的产品出口欧美、中亚、中东等地区。今天的怀仁,已经成了名副其实的“中国北方日用瓷都”。

近些年,在怀仁陶瓷文化和产业动能强劲的引领下,朔州市的陶瓷产业也得到了蓬勃发展。山西朔州已经形成了涵盖日用瓷、建筑瓷、工艺瓷、工业瓷于一体的多元陶瓷产品结构,陶瓷上下游配套企业不断壮大,人才培养、产品检测、质量创新、会展交流等配套服务事业和产业高速发展。陶瓷已经成为支撑朔州高质量发展的支柱产业,也是朔州对外经济文化交流的靓丽名片。

在艺术制瓷方面,经过陶瓷工匠们的不懈努力,采用釉下茶彩、铁锈花釉、窑变釉、釉中彩、堆釉、刻瓷、瓷塑等工艺制成的艺术瓷,在山西省乃至全国举办的陶艺展赛中屡获大奖,并由此孕育出了一批土生土长的陶瓷艺术大师。

广义的怀仁窑,应该是一个陶瓷产业,是生产时间跨度更长、陶瓷活动范围更广、陶瓷种类更繁杂、从制造土陶器到生产细瓷的众多窑场的集合体。我们今天追溯它的历史渊源,为的是弘扬,更为了传承,使有着数千年燃烧不息的“怀仁窑”,在新的历史条件下,绽放出更加灿烂的光芒。