■ 四川省社科院民宗所 林开强

【摘要】

“巴蜀”一词曾指四川,言巴(重庆)蜀(四川)为一整体,尽管历史上巴蜀经历几次分合,但从地域文化而言,属于同一文化系统,大同小异。仅就巴蜀地区的摩崖石刻而言,均受到北方及中原石窟制造风格的影响,但巴蜀地区的摩崖造像多以龛形制作为主。巴蜀地区的摩崖石刻造像分布散落在巴蜀地区,有如宣扬佛教信仰的“宣传画”,让佛教良善信念深入人心;它们更如释迦牟尼散落在巴蜀乡间的莲花,受到历代巴蜀地区的佛教信众顶礼膜拜。本文从历史与现实角度阐释巴蜀摩崖石刻在整合和提升川渝地区历史文化旅游品质和认知上的重要作用。首先梳理古代巴蜀地区摩崖石刻的历史形成和分布特点,挖掘其深厚的人文历史意义;其次,发掘现代民间摩崖石刻手艺的石刻制作对川渝地区摩崖石刻的现代发展意义,如此,川渝地区以摩崖石刻为主题的旅游线路将历史与现代联结。

【关键词】

川渝地区 摩崖石窟石刻 区域旅游整合

巴蜀地区有着为数众多的以展现佛教文化为核心的摩崖石刻,形成一个摩崖石刻群,极具学术研究价值和现代旅游价值。

一、 川渝地区摩崖石刻的历史形成特点及其人文意涵的整体性

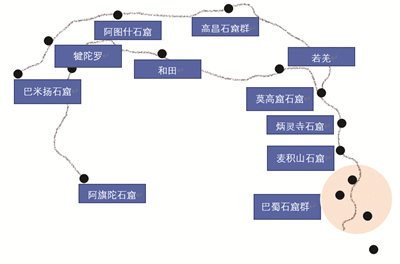

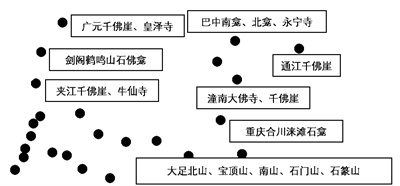

石窟在佛教发源地的古印度是僧人禅观静修的密所。随着印度佛教的东传,石窟也在广袤的中土大地普遍生根,逐渐成为我国古代宗教文化艺术之花。佛教一路东传,留下石窟即是其传播的轨迹。从西域的克孜尔石窟、库木吐拉石窟,到河西走廊至陇东一带的敦煌莫高窟、麦积山石窟、须弥山石窟、天梯山石窟,再到中原腹地的云冈石窟、龙门石窟、响堂山石窟、天龙山石窟。这些佛教石窟展现了佛教在我国古代西域、河西走廊、中原腹地的传播和信仰情况,而不同时期(东汉明帝朝、两晋时期、南北朝时期到隋唐时期)的石窟建造则勾勒出佛教在我国发展的历史脉络。唐末社会动荡,北方及中原地区佛教衰落,佛教石窟建造随之没落。但是,巴蜀佛教石窟及摩崖石刻却承继着我国古代佛教石刻造像艺术发展。佛教石窟和摩崖石刻在巴蜀地区遍地开花,呈蔚然壮观之势。如广元千佛崖、皇泽寺;巴中南龛、北龛、东龛、永宁寺、沙溪摩崖石刻;邛崃石笋山、花置寺;广安冲相寺;营山透明岩;大足宝顶山、北山;安岳茗山寺、卧佛沟、毗卢洞、孔雀洞;泸县玉蟾山。巴蜀各地这些佛教石窟和摩崖石刻的建造年代跨越了北魏、初唐、盛唐、中晚唐,并继之延续到五代、两宋,及至明代仍留余响。【1】因此,巴蜀佛教石窟和摩崖石刻清晰地呈现了这样的一个事实:在北方及中原腹地佛教石窟衰落之后,巴蜀地区却继之而兴,将我国佛教石窟艺术延续了数百年之久。

从地理位置分布特点看,巴蜀摩崖石刻造像沿着驿道、南方丝绸之路沿途分布。古巴蜀地区的佛教石窟和摩崖石刻由中原腹地传入,中原与巴蜀相通有两道:金牛道和米仓道,故石窟石刻最初集中沿金牛道和米仓道开凿。隋唐宋元明清金牛道从长安经兴元府(汉中)、金牛驿、金牛峡、利州(广元)、剑州至成都。广元(利州)北靠秦岭南控剑阁,既是古巴蜀人北入中原腹地的窗口,也是中原人南下巴蜀的第一道门户。当中原人在麦积山、云冈、龙门凿石雕刻佛像之时,来往于金牛道上的官员、文人、商贾也将中原盛行的凿石雕刻佛像祈福之风带到巴蜀地区。作为北人进入巴蜀的首站广元,在其嘉陵江两岸的岩石上,首先出现了佛教石窟。及至开元八年,广元千佛崖上出现了凿石造像的繁忙景象。前往益州考察吏治的苏颋这样记载到:【2】

吾见夫山连岷山嶓,水合江沱,山兮水兮,路穷险耶,南望兮此多情。吾观法像住世于岩之阿,千百万亿兮相观我,载琢载追兮吾匪他……。

盛唐时期的朝廷官员对佛教的教理教义已有深刻的研习并至诚信仰。苏颋指出,开凿岩石刻制佛像的目的是让“法像住世”,保佑一方祥和安宁。这也是朝廷对地方官员治理地方的政绩要求。从此动机出发,无怪乎广元佛教石窟和摩崖石刻留下官员捐资助刻的记载。如韦抗、苏颋、毕重华、利州长史、银青光禄大夫、散朝大夫、东川官吉使、昭武军节度使、晋国夫人、越国夫人等,都是广元千佛崖摩崖佛像的捐资者。苏颋到达利州当年即在千佛崖捐资造像,第二年像成,在其《利州北佛龛前重于去年处作》写到:【3】

重岩载清美,分塔起层标。蜀守经途处,巴人作礼朝。

中原朝廷官员进入巴蜀,除了进行行政管理,还带来了中原佛教文化,将巴蜀社会精神信仰提高到一个追求良善秩序的理想境界。上自朝廷,下至地方官员,无不以佛教涵化世道,让巴蜀人也虔诚信仰佛教,佛像石龛成了巴蜀人顶礼膜拜的“住世法像”。

除了金牛道,米仓道也是中原地区人们进入巴蜀一条要道。米仓道北接长安,沿斜水、褒水南下至南郑,越过米仓山,经集州到巴州(今巴中),地处米仓山南麓的巴中同样成为中原佛教石窟传入巴蜀的重地。巴中佛教石龛造像完整地展现了佛教石窟造像从盛唐到晚唐由盛而衰的过程。巴中佛教石窟以南龛、西龛、北龛、永宁寺、沙溪为代表,现存石窟群50余处,造像8000余尊。巴中南龛佛像石窟规模最大,山上千佛岩、老君洞、大佛洞、佛爷湾、云屏石开凿170多石窟,2553尊造像。【4】石刻造像年代从初唐、盛唐、中晚唐一直延续到两宋,民国年间仍有造像。

巴中石窟造像有不同于广元千佛崖的特点。首先,整个巴蜀地区石龛菩提瑞像(表现释迦牟尼佛降魔得道的场景)近半数集中在巴中,在南龛、北龛、石门寺都有发现。可以说,菩提瑞像经米仓道传入巴中,之后才在四川盆地腹地遍地传播。其次,在巴中捐资凿石造像者中,出现“凉商”群体,如“凉商冯明正重彩”“凉商周邦秀装修”等,这些“凉商”即是来自河西走廊的商贾。古代商人也是佛教文化的传播者。【5】我们可以推断,河西走廊与巴蜀地区间有商路相通,这条商路便是北方古老的丝绸之路的一条分支。佛教摩崖造像继续推进到旺苍、通江。通江石窟以其“千佛崖”最具规模,现存54龛,题材以阿弥陀佛与五十二闻法菩萨、佛塔、千佛、释迦说法图、瑞像等为主。

巴蜀地区摩崖石刻造像主题自然以宣扬佛教为主,但“千佛”摩崖造像是佛教石窟群的核心题材。我国有新疆克孜尔千佛窟、巴蜀地区广元千佛崖、安岳千佛崖、夹江千佛崖、荣县千佛岩、丹棱千佛寺等。广元千佛崖全长380余米,西高东低,最高处84米,现存佛像石窟873窟,造像7000余尊。千佛崖以大云洞为中心,古洞高3.8米,宽5.3米,深10.6米,是千佛崖石窟最大一窟。中心柱上刻弥勒佛站像,南北各有两个圆形龛,表现题材是“一佛二弟子二菩萨”。围绕大云洞,摩崖石窟向南北两端延伸,密布大大小小佛像,石窟最密集处达十三层,蔚为壮观。【6】中晚唐时期,在千佛崖捐资进行石窟造像者从官宦到商贾、僧侣、脚夫,甚至普通黎民百姓,佛教石窟艺术从官宦走向民间。由此可见巴蜀人普遍崇佛的热情。作为南方丝绸之路一段的青衣江沿岸石壁,夹江千佛崖仍以千佛造像为主。夹江千佛崖现存162龛,佛像2400余尊。千佛崖大龛一般高约3米,中龛在1—2.5米之间,小龛在0.3—0.8米之间。造像以西方净土变、观音、地藏、阿弥陀佛、释迦说法图、弥勒说法图。

重庆大足石刻是巴蜀地区的摩崖造像群中的一颗耀眼明珠。它从造像题材上表现了“儒释道三教合一”特点,这是我国古代石窟造像群中唯一一处。大足石刻群今仍存10多座风格独特、雕凿精湛的“三教”石窟。其中首推县城西南的石篆山、妙高山、佛安桥和县东北的石门山等处的宋刻石窟,而其中又以北宋晚期开凿的石篆山最富代表性。在石岩中部排列着型制大小若同的三身佛、李老君、文宣王三个洞窟,尤以文宣王窟最富特色,孔子像,头束巾,手执扇,银须飘逸,左右侍立颜回、闵损等镌有姓名的十大弟子像,儒雅风流,有如杏垓师徒集会于诸岩壁间。【7】中国尊孔两千多年,石窟中凿孔子和十哲像,寰宇间仅此一刻。我国古代儒释道三教之间一直竞争相处,大足宋刻“三教”造像龛为研究“三教”从竞争走向相互融摄的发展史提供了丰富的形象史料。

大足石刻的造像题材继续呈现巴蜀地区摩崖石刻下沉到普罗大众的趋势,凸显出浓厚的世俗信仰,展现了纯朴的生活气息,在石窟艺术中独树一帜,把石窟艺术生活化推到了空前的境地。在内容取舍和表现手法方面,都力求与世俗生活及审美情趣紧密结合。其人物形象文静温和,衣饰华丽,身少裸露;形体上力求美而不妖,丽而不娇。造像中,无论是佛、菩萨,还是罗汉、金刚,以及各种侍者像,都颇似现实中各类人物的真实写照。特别是宝顶山摩崖造像所反映的社会生活情景之广泛,几乎应有尽有,颇似公元十二世纪至十三世纪中叶间(宋代)的一座民间风俗画廊。无论王公大臣、官绅士庶、渔樵耕读,各类人物皆栩栩如生,呼之欲出。大足石刻中的“五山”摩崖造像,可以说是一幅生动的历史生活画卷,它从各个侧面浓缩地反映了公元九至十三世纪间(晚唐、五代和两宋时期)中国社会生活,使源于印度的石窟艺术经过长期的发展,至此完成了中国化的进程。

至此,我们可以看到,古代巴蜀地区的摩崖石刻造像的发展逻辑,从地理发展空间上而言,摩崖石刻从沿着金牛道、米仓道、南方丝绸之路线型分布到各地散发状分布,可以知道巴蜀人对佛教信仰的热忱;就摩崖石刻题材而言,从单一的佛教内容到儒释道三教合一的石龛出现,从纯宗教题材到展现世俗生活,可知佛教世俗化的发展趋势。川渝地区古代摩崖石刻群在历史时期的出现和发展是一个不可分割的整体现象。我们先制作一个“印度—阿富汗—新疆——河西走廊——巴蜀”摩崖佛像石刻群的分布图,以说明巴蜀摩崖石刻与印度、河西走廊石刻群的承续性:

我们再制作一个“巴蜀地区摩崖石刻”分布图,以呈现其整体性:

二、 川渝地区现代石刻技艺及其现代发展

巴蜀地区的古代摩崖石刻是古人们在历史时间轴上留下的可贵宝库,摩崖石刻有它存在的历史形式,也应该有动态的现代发展,方能彰显优秀文化与技艺的生命力。我国古代北方及中原地区技艺精湛的石刻工匠在巴蜀地区留下石窟珍品,同时也为巴蜀地区培养了本土石刻匠人。例如,在大足摩崖石刻群中已经发现了二十余名石匠的姓名—胥安、伏小八、伏小六、文惟简、文居道等。【8】这恰好印证了伏氏和石氏是巴蜀远近闻名的石匠世家之历史依据。大量本土优秀石刻匠人的成长和出现催发了摩崖石刻在巴蜀地区遍地生花之势,进一步推动了佛教在巴蜀地区的普及和世俗化。石刻技艺是现代摩崖石刻发展的技术支持。我们考察一下川渝地区现代石刻匠人现状,以安岳县石刻工匠为例。

如前所述,巴蜀石刻工匠世家并非历史虚构,石刻技艺在如今伏氏、石氏的后人中也有继承,这些石刻匠人仍生活工作在安岳县东胜乡。大量石刻匠人造就了安岳至今尚存为数众多的古老精美的摩崖石刻精品。追述安岳石刻技艺的历史,我们发现,安岳本土石刻工匠与安岳摩崖造像活动相生相应。唐宋时期,安岳石刻的工艺水平很高,一批工匠涌入安岳开凿造像,也在安岳造就了一大批石刻行业的能工巧匠。尽管南宋以后全国摩崖石刻造像走向衰落,但安岳石刻一直延续,从明清时期至今,仍有一批又一批工匠从事石刻行业。安岳石刻名匠石永恩说,安岳石刻与大足石刻一脉相承,大足石刻中,便不乏安岳石刻工匠的作品。石刻造像实物和文献资料都已证实,另有学术论文也称,在大足石刻留名的工匠中,来自安岳的石氏、文氏镌匠是造像年代最久、传承世系最多,也是范围最广的一支。2018年,石永恩入选为石刻工艺国家级非遗项目代表性传承人。石永恩16岁时即入石匠行道—“打石门”,但安岳各地寺庙中雕刻精美、线条流畅、神情丰富多彩的佛像却是提升他的石刻技艺达到高水准艺术境界的丰富资源。他拜石刻名匠为师,技艺大涨之后,便着意模仿雕刻安岳石刻中的佛像,雕刻技术不断提高。1992年,石永恩倡导成立了安岳石刻艺术总公司,后承担起安岳圆觉洞紫竹观音和卧佛造像的雕塑任务。为了雕刻好,他还在原像旁吃住了十几天,观察原像的形,感受原像的神韵,并查阅资料了解历史。最终,顺利完成两尊佛像的雕刻。此后,他带领安岳石刻工艺团队,还雕刻了黄龙溪大佛寺高16米的汉白玉坐佛、蜀南竹海长18米的卧佛造像,贵州狮子桥、成都文殊院、青城山圆通寺等不少地方,均有他的石刻作品。【9】石永恩的石刻作品无疑是现代社会对古代石刻佛像的延伸。

但时过境迁,安岳石刻工艺这一国家级非物质文化遗产和不少非遗一样,如今无人愿学,后继乏人,面临断代困局。石永恩从事石刻行业后,曾带过近30名徒弟,此外还有一批人从事石刻行业。尽管未统计过具体人数,但从约20年前的5个安岳石刻传承点来看,从业人员至少一两百人。但最近几年,安岳石刻则主要靠石永恩一个家族的人支撑,传承人也只剩下石永恩及其大儿子石光绪,其他从事安岳石刻行业的人寥寥无几。【10】石永恩这个家族公司有一二十个人,主要靠在外承包工程维持生计。而其他从事这一行业的人要么已去世,要么改了行。安岳石刻工匠人才之所以青黄不接,主要是因为年轻人不愿学和缺乏足够的保护、传承资金。现代经济社会为青年人提供了多种职业选择,除了从经济收入考量,石刻技艺的特殊要求需要习艺者有兴趣和爱好。石永恩则认为,安岳石刻艺人之所以越来越少,还与当前石刻艺人的技术水平不高有很大关系。【10】

社会为振兴和发展石刻技艺的传承是有过举措的。当安岳职业教育界了解到大足职教中心办了石刻专业,联系到安岳石刻这项非遗项目,安岳职教中心也打算开设这个专业,以带动安岳石刻的发展。安岳县第一职业技术学校引进教师,并从安岳、大足两地引进一些石刻方面的教师和工匠教学,以培养石刻专业人才。为此, 2015年年初,安岳县第一职业技术学校决定开设石刻专业,邀请包括中国传统雕塑研究院专家委员唐立新等,培养石刻专业人才,传承安岳石刻工艺。【11】2015年春节招生宣传时,学校专门邀请大足职教中心的师生到安岳展示石刻工艺和作品,以吸引学生报名。然而,尽管有不少人围观和咨询,准备招生30名的石刻专业却无一人报名。尽管如此,学校并未死心。在2015年秋季招生时,学校再次对外宣传,准备招收该专业学生,但还是没有一个人报名,所以学校在2016年取消了这个专业的招生计划。【12】

所以,尽管石永恩在2015年成功入选文化和旅游部公布的第五批国家级非遗项目代表性传承人名单,但作为石刻传承人代表的石永恩却为石刻技艺的未来忧心。他担心,再过二十年,安岳石刻工艺会失传。在石永恩看来,安岳石刻工艺要传承下去,首先得有人愿意学。中国传统雕塑研究院专家委员唐立新也认为,安岳石刻工艺首先得培养人,才能谈保护和传承。唐立新有着具体建议,教学方面,可以借鉴大学美术学院的雕塑专业培养人才的办法,虽然雕塑专业以西方雕塑为圭臬,从人体结构等方面来教学,让雕刻的作品结构比例更科学,作品更具灵气。所以,安岳石刻作为传统手工艺,可以借鉴雕塑专业培养专业人才的方式,先塑后雕,这样可以更科学地培养雕刻人才。办学形式方面,唐立新认为,不拘泥学校形式,可以办班培养石刻人才,但石刻作坊即是教室即是学校。在石刻作品的宣传方面,安岳石刻虽然在外有了一定名气,但还需要进一步扩大宣传,比如通过办巡回展出的方式,以扩大影响力。全国石刻市场很大,但安岳石刻要占领市场,还需进一步扩大影响力。【12】唐氏从现代商品经济社会运作模式为传统石刻的承继和发展提出见解,这是传统在现代的生存模式。

政府参与扶持:目前,安岳正在做相关规划方案。根据其制定的初步方案,安岳将石刻工艺的传承将纳入安岳全县规划,做到保护与发展相结合。此外,还将建立石刻文化产品生产基地,促进安岳石刻工艺的开发和合理利用;加大人才培养力度,利用进修、讲座、研讨、培训等形式,对相关管理人员和技术人员进行教育培训,以提高安岳石刻工艺水平。【13】

三、 结语

巴蜀地区的古代摩崖石刻的发展历史和内容,都是一个完整的体系,它们的存在是川渝地区整合旅游观光业的重要资源,但更为重要的是,对于现代社会增进文化气质有着重要的人文意义。如果以川渝地区古代摩崖石刻为主题发展区域旅游业,应该不仅让游人观赏历史石刻造像的古老和精美,还应让他们看到现代石刻匠人们杰出的作品。传统石刻技艺在现代社会也应该有它继续存在和发展的价值,现代人既要知历史,也要看到未来。

【注释】

【1】【5】萧易(文)袁蓉荪(摄影):《空山静寂中的巴蜀佛窟》(前言),广西师范大学出版社2012年3月版,第26、78页。

【2】(清)董浩等(编):《全唐文》(第21卷),中华书局1983年版,第987页。

【3】(清)彭定求等(编):《全唐诗》(第三卷),中华书局1999年版,第564页。

【4】【6】【7】《中国国家地理》,2009年第3期,《巴蜀石窟》,第42、43页。

【8】【10】【11】《四川旅游》,2010年第6期,《大足石刻》,第32页。

【9】【12】【13】《成都商报》,2015年12月13日第4版。