■ 孙昌建/文

当年提出唱好“西湘记”的那个人,今天想来还是颇有超前眼光的,哪怕仅仅是一个语词上的梗,这也是一个丰富可发展的梗。

当年提出唱好“西湘记”,是想让湘湖先借一点西湖的光。古人对这两个湖,或者说历来的说法都是这样的,西湖如大家闺秀,湘湖如小家碧玉,各有各的味道和韵味。但是这只是一种静止的眼光,西湖西进,不能只是引几句古诗在自我欣赏和安慰。

应该承认,现在的西湖已经是世界文化遗产,今天再提唱好“西湘记”之梗,我想应该从拥江发展到跨江发展的层面上讲了,跨进了还要不要湖呢,还是要的吧,所以西湖还是西湖,而湘湖就迎来了一次机会,或者说这是从湖到江,再是从江到湖的一个缓冲和过渡。因为早有人说过,世界上所有的水都是相通的,运河和钱塘江是相通的,钱塘江和西湖也是相通的,从这个角度上说,西湖和湘湖也是相通的。

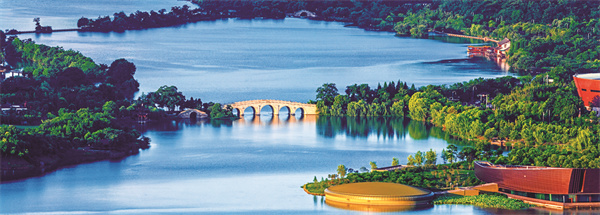

周少伟 / 摄

我们可以想一想,杭州地铁一号线开到湘湖站都已经有十年时间了,湘湖整治也已经有二十年了,杭州人现在去湘湖半日或一日游,或跑个步骑个车吃个农家菜,这也已经是家常便饭了,而且去湘湖吃个饭,也远远不是农家菜的水平了,你给湘湖一个机会,她也会还你一个惊喜的。

然而我以为这还仅仅是“西湘记”的序幕部分,剧情还没有完全展开,故事还是可以继续讲下去的。

前面讲过,西湖是世界文化遗产,而且是唯一一个湖泊类的世界文化遗产,是西湖这个湖泊特别奇特吗,非也,西湖就是一个普通的潟湖,它的厉害,还在于文化的加持,是历朝历代文人墨客和治理者管理者的功劳,这里就包括了经典的西湖十景。然而抛开这一切想一想,这个三四十年,杭州做西湖这篇文章,实在是有很多可值得称道的地方,除了西湖西进、开放景区不收门票等等举措之外,仅从形象宣传上来说,有两件事情还是值得一说的,第一件是在杭州范围,第二件是在中国范围。

第一件事是二评和三评西湖十景,分别是在1984年和2007年。你想想看,西湖十景已经是多么经典的美学实景和案例,可是杭州人还敢二评三评西湖十景,这不仅是胆识和眼光的问题,而是自然和社会发展到一定阶段的必然。在今天茶为国饮、杭为茶都已经成为共识,而传统的西湖十景中并没有跟吃茶相关的,而二评西湖十景中,经过市民和专家的评定,最后亮相的十景中就有龙井问茶和满陇桂雨这两景,且都与吃茶有关,也已经家喻户晓了。而在三评西湖十景中,又有了梅坞春早一景,这又是跟吃茶有关的。

另一件事情是全国性的,即天下西湖聚杭州、聚西博会的活动。因为在全中国,有西湖的城市多着呢,不只是你杭州一个,如扬州的西湖、福州的西湖等也都是颇有名气的,那我们杭州的西湖不仅走出去,还请全中国的西湖聚到杭州来,这一招还是很厉害的,天下西湖,皆来杭州,且你中有我,我中有你,这就是一种开放包容的姿态。

西湖打响品牌的举措有很多,我以为只是举了两例而已。现在来说湘湖,我们就讲时间上近一点的湘湖,讲三四十年前的湘湖,讲一百年内的湘湘。

这得提到一个人的名字,他就是伟大的教育家陶行知,因为他把西湖和湘湖牵起了手。

那是在1934年,差不多是在九十年前。这一年著名的教育家陶行知先生来到杭州西湖乡的翁家山小学,通过他的学生白动生,来推行他的“小先生”教育法。

何为“小先生”教育法呢?即要通过小学生来教他们的父母识字扫盲,当时村民白天多在山上劳作管理茶园,没有精力学习,许多人目不识丁。陶行知认为,在校学生应当成为“小先生”,放学回家后,有义务将所学知识传授给家人和邻居。白动生就是这种“小先生”教育法的实施者、推广者,而它的直接成果便是一部由八位小学生写的《西湖八小孩日记》。

这书名中的西湖八小孩就是翁家山的八位小学生,他们在学校里是小学生,回到家就是“小先生”,他们每天教家人、邻居识字,并在日记上记录下自己的“教育成果”,这个成果由白动生编录成书,在1935年7月,由上海儿童书局出版发行,并由陶先生亲笔题写书名,并写下“这是一部有意义的孩子们的书”的推荐语,由此“西湖八小孩”和翁家山小学名噪全国。

据孩子们的日记所写,他们教大人的课本都是陶行知先生亲自编的叫《老少通》,有一阵子新的教材没到,白校长只好亲自编了两课,其中一课包括了童谣《翁家山,好地方》,这童谣在今天看起来还是不过时的,且抓住了翁家山的风貌特征,这首童谣是这样写的——

翁家山,

好地方,

春天茶叶好,

秋天桂花香。

人人都姓翁,

人人都务农,

没有一个懒惰汉。

后来这八个小孩还到上海去演讲等,成为轰动全国教育界的大事情,而这桩大事情的推手,就是陶行知先生。说到这里,大家可能明白了,因为湘湖师范就是陶行知创办的,这所学校的名气,湘湖师范的名气不用我再多说的,我举这个例子,就是想说明“西湘记”早就在唱了,多少个陶行知的学生从湘师毕业,不仅从湘湖走向西湖,还走向了运河、钱塘江,因为湘师毕业的学生,后来不只是教了“西湖八小孩”,八百,八千,八万,所以从这个角度上说,不仅是“西湘记”了,湘湖还走向了大海。

现在的湘湖,有八千年跨湖桥文化的博物馆,有湘湖研究院,有美轮美奂之建筑,有令人回味之美食,湘师也被赋予新生。承载着“湘师火种文化”的湘湖定山岛被赋予“播种”的使命——2018年7月,萧山启动保护性开发建设,按照民国风的格局,修旧如旧,改造成了一座面向美好未来的“院士岛”。湘湖院士岛是全省首批“浙江院士之家”,形成了产才融合的湘湖样板,见证着湘湖的成长和崛起。

行而不辍,未来可期。新时代,“西湘记”被赋予新的内涵。如今,西湖风景名胜区和湘湖国家旅游度假区签订战略合作,这是一次“借高攀亲”,也是一次“进阶跃升”。我们期待着,两湖写下更多的“姊妹故事”,擦亮“人间天堂·最忆杭州”金字招牌。

(本文作者系一级作家、中国作家协会会员、浙江省作家协会诗歌委员会主任、杭州市作家协会副主席、杭州文史研究馆馆员,出版文学和文史作品三十余种。)