“知其白,守其黑,为天下式”,明白是非对错,便知道处世宽窄。何谓写意画的宽窄格局?纸砚用其窄,笔墨成其宽;技艺用其窄,气韵为其宽;实物形式为窄,精神意念为宽。

■ 秦小华

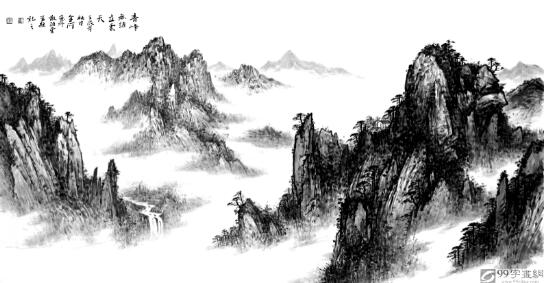

张大千 岷江晚霜图

留白的人生“宽”境界,可用知白守黑一语概括之。知白守黑,语出《老子》第二十八章:“知其白,守其黑,为天下式。”本意教授处世之道,即世人一定要明白是非对错,而外表要装成愚钝,对世俗之流,既不赞美,也不批判,沉默笑看尘世。

知白守黑的为人处世之道,更适合于士大夫精英阶层,反映在中国画艺术上,则合了工笔画派的口味。以工整、细腻的笔法,追求形似的细节完美,满足大众世俗的视觉美感,忽略写意的思考和批判。

方寸之间写意传神 何谓写意画的宽窄格局?

方寸之间写意传神,非中国画写意画派莫属。何谓写意画的宽窄格局?纸砚用其窄,笔墨成其宽;技艺用其窄,气韵为其宽;实物形式为窄,精神意念为宽。要想传神收获延绵回响,达余音绕梁三日不绝之境界,须用留白一技以增厚写意的甘醇绵长。

留白多见于中国画的写意画流派中。留白指写意画的画纸中,留下很多空白余地。知白守黑,增添写意传神的遐想乐趣。

留白起于何时何人,遥不可查。一说为元代董其昌,其将文人画写意的境界引入绘画,从此写意画中有画,空灵、洒脱。此说能证明元代已使用留白技艺,但能否证明起源于元代,仍难定论。

传统解释中,留白常用于与西洋画相比,与二者是否重视背景有关。写意画更重视传神,故必删除琐碎而特写主题,以留白彰显主题的印象。西洋画重写实,必须描满背景,用背景来衬托实物,所以画纸不留白。这样的解释,自然将中国画中以写实为主的工笔画派,排斥在留白之外。

但若以是否留白来判断中国画和西洋画的格局宽窄,窃以为有失偏颇。对于艺术来说,两个不同的大类,不能以某项技艺的有无,来断其孰优孰劣。况且,西洋画大多以人物画为主,无论是中世纪时期,还是文艺复兴时期,又或者近代乃至现代,人物画始终为西洋画的重头戏。西洋画的风景画直至19世纪才逐渐兴起。

就譬如,问一只黑猫和一只白狗谁的体格更壮硕,显然是没有意义的。宽与窄的界定、标准化的对比和差异化的差距,原本就不应该放到“同一个赛道里竞争赛跑”。

同时,对于风格迥异的东西方两个大类来说,找到中国画和西洋画的共同点,更有助于艺术的融会和进步。东西方画作的差异性是显而易见的,一目了然,而共同点并不明显,这才是最应该深度发掘和共同欣赏的焦点。

而就写意画的自身来说,无论是白守黑,还是黑守白,亦均难以用宽窄格局来界定黑白的边界。黑白是守望相助,交相融合,不可或缺的关系。就西洋画来说,中世纪画作的用光技巧、文艺复兴画作的色彩技艺、近现代画作的造型结构,与写意画的精神和心灵也并非宽窄关系,而是宽与更宽的关系。

不过,留白技巧,确实拓展了艺术视觉的宽格局。但这一优势应该和同宗同源的工笔画相比,而不是和西洋画相比。

“师古”“师自然”的窄,是“师心”之宽的必然之路

严格地来说,知白守黑的处世之道与传神的写意画派格格不入。写意画用简练的笔法捕捉人物、花鸟、山水形态之时,更重视景物的传神之作与内心精神和人文修养的反思和和谐。要达到精神和人文修养的和谐,必然要去赞美和批判,更不可能沉默,画师必须要把内心世界所思所想以一定的方式描画出来。

比如,明末清初的著名书画家八大山人朱耷,将鸟、鱼的眼睛画成“白眼向人”,以此表现自己孤傲不群、愤世嫉俗的性格。朱耷用“白眼”在成就独特写意风格之时,也留下写意风格由画师的性格、气质、精神、思维方式等因素决定的证据。

即便如此,倘若我们随了知白守黑的字面含义,以白守黑,以白衬黑,那倒也不失恰当地描述了留白对写意传神的重要意义。

工笔画重写实,对外形的相似怎么严苛均不为过,写意画重意念和精神和谐。工笔画对外形的过度追求明显会束缚精神的游走,它把人们的视野窄限于肉眼的贪婪之中,主动放弃蕴藏其中的气质精神。而留白却在朦胧散淡的外形里,留下思维活跃奔走的宽阔空间。

对近现代的中国画有一种看法,大约是中国画没有几何技术和造型结构的运用,缺少透视的美感。毕竟,几何学正式传入中国,大约在清朝初年,正式成为一门学科,被国人接受为时尚短。

看上去似乎是那么回事,但如若我们悉心观察和思考,便会否认中国画中没有几何形态结构存在的说法。

几何艺术同样在工笔画里得以成长,只是没有比例和尺寸的精准搭配。在清末之前,中西绘画没有互相交流,几何艺术和透视技法没被国画技师们熟知,但工笔画中的花鸟、山水、人物,均需要几何结构的铺陈,只是这个结构并非完整的线性结构,而是曲线状态的非线性结构,比如和谐、完美、细腻、飘逸的线条,比如逶迤的群山、蜿蜒的河流,均需要柔和的分界线条来衬其巍峨和曲折。

毕竟,长方形、正方形、三角形、圆形、椭圆形,都只是狭窄的几何形态,而宽阔的几何形态,还包含着各种形态结构表现出来的点、线、面。

当然,要让线条看上去温润、和美,达到爽心悦目的境界,必须经历大量的刻苦训练。那时,几何结构自成一派,依靠的是经验的累积。无数国画技师靠着临摹先辈著名大师的大量画作,习得将不成比例的几何线条搭配成和谐之态的技巧。由于没有比例和结构的几何概念,画师只能通过千百万次的临摹,习得经验几何的铺陈技巧。通俗点说,就是熟能生巧这么回事。

诚如大师张大千所言,“40岁前师古”,说的就是苦练经验几何的铺陈技巧、笔法的纯熟等等基本功。这是一个工欲善其事、必先利其器的过程。“40-60岁师自然”,说的是基本功练好后,开始练习自然界万事万物的千奇百怪的形态,以达到栩栩如生的视觉效果。“60岁后师心”,说的是当基本功和形态绘画炉火纯青后,泼墨泼彩,随心所欲,自成一派。

由此也可以看出,“师古”“师自然”的窄是“师心”之宽的必然之路。它也是一位国画大师必然的成长路径,没有人可以逾越。要成就宽敞的写意格局,必须在狭窄的技能练习中长时间地刻苦练习。

写意画就是宽窄艺术,更懂得远近、左右、大小、多少、宽窄对比

尽管留白在写意中的地位显赫,但并非所有的留白都凸显出意境深远。失败的留白绝不少见。

某种程度上说,留白的实质是,用光的技巧和造型的艺术。用光的技巧,通过黑白之间的浓暗转换得以呈现。造型的艺术,通过远近、左右、宽窄、大小、多少之间的比例对比,形成强弱的视觉差。

不应否认的是,西洋画更注重光的运用。何谓光?用色彩明暗搭配、线条的深浅衬托,营造出光的视觉差异,其人物画侧重于用光对人物内心情感和性格的烘托。写意派也同样需要营造视觉差异,但用光方面受限于黑白两色的制约,写意画侧重于性格和精神的展现,留白更适合性格和精神的夸张再现。

大致来说,西洋画的人物,总是会用一个故事来装裱其轮廓和表情,通过扭曲与否的面部和安详与否的神态对比,体现人性的善恶美丑。写意画的人物,总是会用非对称的明暗线条,和略显夸张的肢体动作,配合凶恶或祥和的面部表情,突出人物的性格气质和内心世界。

留白固然能够让写意传神的意境深远,也契合精神和心灵强大这个写意派的主题。但决定写意深度和广度的,却是画师的人文修养。人文修养培育了思维的张力,留白技艺只是锦上添花。

明代风流才子唐伯虎师从于名画家周臣,但人们都认为唐伯虎比老师画得好。于是好事者问周臣,画画为何不及学生?周臣回答:“只少唐生数千卷书。”是说在人文修养方面不及唐伯虎的缘故。尽管周臣并没否认自己在作画技艺方面输于唐伯虎,但是他仍然认可,作者人文修养的层次不同,作品风格的气质神态必然不同。

毫不夸张地说,作者人文修养越宽,其作品必然更具油然而生的精神张力,对人们潜意识的吸引力也更大,也能更大程度地引发情感的共鸣。

获得人文修养的途径除了饱读经史子集、多门类书籍之外,自然还需要旅行和观察的阅历来增厚。读万卷书,行万里路,才能够出现内外兼修的灵光乍现。比如张大千,众览群书之际,遍游欧美,采多家之长,终成大器。

值得一提的是,留白要想引领观赏者的思维,必须留下一些锚定的心理暗示,方才效果更佳。比如赋诗一首提升留白的意境,或者用微不足道的线条、若明若暗的色彩、淡泊模糊的远近景相连,来延展留白的重要性。简单来说就是,必须借助一个衬托的参照物,留白才能守住黑,并与黑同在,达到写意画中的景和内心精神和谐的目标。

当然,对写意画的欣赏比西洋画要困难很多。因为,写意画总是比西洋画带有更多时间因素和社会因素。浓郁的时代特征,为欣赏写意画带来了痛苦的快乐。附着在每一幅作品上的时代特征,需要广博的历史学、社会学、艺术史、价值观、审美观等丰富知识,获得这样广博的知识需要长时间的博闻强记及独到的深思。

也许有人会反驳说,对西洋画的欣赏同样也需要广博的多学科知识。没错,确实如此,如果是东方人欣赏西洋画,还得加上大量的宗教学知识和社会美学常识。

一个显著的特征是,欣赏西洋画不用去琢磨画师的生活经历。画师很少将自己生活经历的情感判断描画在作品里。也就是西洋画的艺术性很强,不会为了一己偏见而牺牲艺术的完美性。

但中国画在体现精神和内心气质时,却带有画师个性鲜明的是非观和价值观。当我们欣赏一幅写意画时,总是要同时参考作品的时代特征和画师自身的独特生活经历。由于每一个画师的生活经历不可复制,因此写意也就各有千秋特色,也更刺激有趣。

可以说,准确无误地欣赏一幅写意画,是一个非常痛苦的过程。当然,这已远非留白技巧可以完美表达出来的隐匿内涵。

从欣赏的角度来说,写意画比西洋画需要具有更宽的艺术格局,才能让观赏者从痛苦的欣赏中得到艺术美感的快乐。不过,也正是这一特征,决定了中国画依然是文化精英们独享的新宠旧爱。普通人想登堂入室,很难越雷池半步。