一五一十说汾酒精简版系列之九

曲糵 曲艺之巅 清香天下

“酒曲”是酒体形成主题风味的基本定型元素和催化剂,是中国酒文化的“底色”和“骨架”,不同的“酒曲”让酒具有不同的风味和特色,这正是千百年来,中国酿酒人坚信的“曲是酒之骨”的理论根据。因此,如何“制曲”便成了中国酿酒学研究的重要课题之一,酒曲“曲艺”之说也开始风靡中国酿酒界,中国白酒的“曲艺”主要有三种——小曲、大曲和麸曲。

汾酒作为中国白酒祖庭,酿酒用的是大曲,其“清香”制曲工艺在中国白酒界堪称奇绝,被称为中国白酒行业的“曲艺之巅”。

那汾酒酿酒学是如何打造与众不同的“清香”制曲工艺的呢?

汾酒的“清香”制曲工艺第一个不同就是——制曲原料不同。

“汾酒大曲”选用的原料是祁连山脚下的山丹县和永登县种植的大麦和豌豆,这些使用祁连山雪融水浇灌的大麦和豌豆按照汾酒酿酒学6:4的科学配比制作而成,这样可以使曲坯踩得紧实,曲中所含的健康指标是其他酒曲不能媲美的,产生的清香味和曲香味也是独一无二的。

汾酒“清香”制曲工艺的第二个不同就是——制作三种“酒曲”即“汾酒三种曲”——清茬曲、红心曲、后火曲。

这三种曲的制作过程基本相同,都要经过九大关的把控和历练,分别是卧曲、上霉、晾霉、潮火、大火、后火、养曲、出房验收、贮曲等阶段,但三者在培养曲的过程中升温和降温情况不同,从而形成三种不同的酒曲。这三种酒曲按照“四三三”比例在“冷散加曲”配伍时与红糁充分混合,形成配伍好的入缸材料。

白酒专家秦含章对汾酒三种酒曲的配伍比例从微生物学和中医学角度进行专门研究,发现三种酒曲的科学配比混合,对人体健康极有好处,保障了汾酒酒体的健康纯正。这三种酒体在汾酒酿造中所发挥的作用也不尽相同,有的负责酒体酒香浓郁,有的负责出酒率的提升,有的更注重提升酒体的花果香气,在整个中国白酒史上都是独一无二的,没有哪种香型的酒能够用到如此多种类的酒曲,也没有哪种香型的白酒对于“酒曲”的要求如此严格。

汾酒“清香”制曲工艺的第三个不同就是——汾酒制曲人的“艺人功底”。

在科技领先的今天,汾酒酿酒学的“制曲之道”依然采用汾酒制曲人的人工操作,这就是汾酒制曲最讲究的“艺人功底”。千年汾酒传承到今天,积累了不计其数的宝贵经验,汾酒制曲师傅与众不同的技法和细微操作,成就了汾酒“曲”的独一无二。

汾酒制曲“一重排列,二重翻曲,三重控制”。进入汾酒曲房,映入眼帘的是一排排整齐壮观的“曲阵”,地上以及每个曲砖之上撒有一层谷糠,而这层层叠叠的曲坯上,还盖有一层调温的被子——苇席。据制曲车间的师傅介绍,每一间曲房大约需要摆放3600—4500 块的曲砖,曲砖的间距精准到4—5cm,行距精准到 0.5-1.5cm,而这些都是制曲师傅一块一块手工摆放的。曲砖的编排造型,类似“古战场”上波澜壮阔的排兵布阵图,阵形会随着时间和火候的变化不断调整,由“一字阵”变成“人字阵”,再由“人字阵”变成“品字阵”等。每一种阵形的打破与重组,变化与调整,都与汾酒酿就学博大精深的“制曲之道”紧密结合。

汾酒制曲分有很多阶段,从卧曲到上霉,从晾霉到起潮火、再到大火、后火乃至养曲、晾曲阶段,每一个阶段对温度和火候的控制都要求到极致精细的程度,而这些精细操作的依据就是根据制曲师傅多年的宝贵经验进行人工操作。单从“卧曲”来讲,从3层加苇杆压曲,到4层加苇杆排列“品字形”,5层抽去苇杆排列“人字形”,直至7层曲坯“人字形”,这些任何一个环节都不能含糊,因为这每一层的阵形变化和排场设计,都有不同的用意和作用,都是为了科学的营造微生物菌种的生存环境,引诱他们出场工作,相互感染鼓励,激发最佳状态,从而制作出最高品质的曲砖,若其中一个环节出问题,就会影响整个制曲工作,会损伤汾酒的“精气神”。

汾酒“清香”制曲工艺从原料选择、制曲程序和后期养护与其他酒体有着本质上的区别,其中蕴含着现代微生物学对汾酒“曲块”绿色、健康成分的解读,“汾酒曲艺”也成为中国白酒行业的一面旗帜,被称为中国白酒“曲艺之巅”。

现代微生物学对“汾酒曲艺”又是如何解读的呢?让我们进一步走进参与汾酒制曲的“微生物部队”,深层了解汾酒曲艺对人体健康的解读。

一五一十说汾酒精简版系列之十

菌种 “微生物部队”酿健康美酒

白酒泰斗秦含章曾说:“白酒是生物工程学,是高科技。”

秦老的“汾酒试点”让世界重新认识到白酒的“产业属性”和“生命价值”,改变了人们对中国白酒的认知,也揭开了传统清香汾酒所蕴含的现代微生物学的科技秘密。

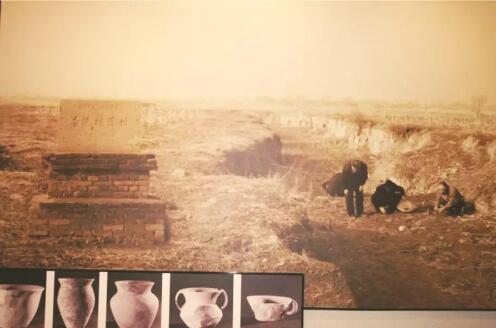

1963年由秦含章带队的试点工作组进驻汾酒厂,用现代微生物的科学方法对汾酒进行全面研究,通过鉴定得出汾酒大曲和酒醅中存在着相当丰富的微生物菌种,共18个属、22 个种,分离菌株约300 余株,共计276种微生物,其中酵母类有酿酒酵母、拟内孢霉、汉逊酵母等;霉菌类中主要有梨头霉、黄米曲霉、根霉、毛霉和红曲霉;细菌类中主要有乳酸菌、醋酸菌、芽孢杆菌等。并找到了汾酒特有的生香菌种——乙酸乙酯,是汾酒酯香的主体,更令人惊喜的发现是找到了酵母菌类两株异常汉逊酵母(代号AS2.641和AS2.642),产酯能力突出,呈现质地均匀,正反面、边缘和中央部位的颜色均为乳白色;菌落表面光滑、湿润、粘稠,有优雅清新的水果甜香气味,是杏花村清香酒“香”与“味”的最主要来源。为便于记载和运用,将其定名为“汾酒1号”和“汾酒2号”。

两株“异常汉逊酵母”在中国白酒界是首次发现,引起整个白酒行业的轰动,而专门以一种酒命名菌种名称,全国也是首次。科研人员首次从微生物学的角度破解了清香型白酒“自然生香”的内在密码,两株“异常汉逊酵母”微生物也被中国微生物菌种保藏委员会编入《中国菌种目录》一书。

这是秦老“汾酒试点”带给汾酒产业的根本性变革,改变了汾酒的“产业属性”和“生命价值”,成为为人类健康护航的白酒使者,开创了中国白酒健康化的科学之路。

人们在叹服汾酒酒曲中丰富的微生物菌种的同时,目光向酒曲背后的“智慧”聚焦,是什么样的一支队伍制作了微生物菌种如此丰富的曲,让汾酒演绎了中国酒曲曲艺盛宴。

在杏花村汾酒厂考察、工作、试验多年的秦老总结出了一套汾酒“白酒微生物学”理论,解释了汾酒酒曲中丰富的微生物菌种,解开了人们心中的疑惑。

汾酒中富含着丰富的微生物菌种,归功于长期驻扎在汾酒厂的“微生物部队”。这支部队是汾酒厂独有的,是一支训练有素的部队,他们的自然结合真正将汾酒制曲文化提升到中国传统文化“天人合一”的最高境界,为汾酒成为中国“最健康酒体”保驾护航。

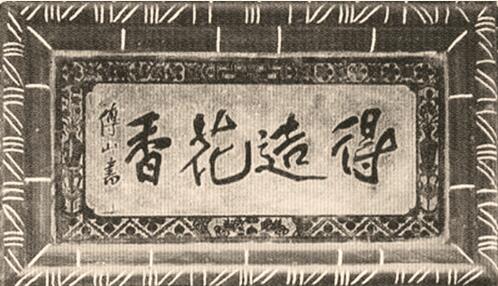

这支部队的“天”就是——山西杏花村地区独特的气候、水、土壤、植被等,经过千百年的选择、淘汰、优化、繁衍,上百种微生物在这里“安家落户”,形成一个偷不走、搬不掉,唯一适合汾酒生产的独特的“汾酒微生物系统”和生态环境。只有这样的微生态环境,才会繁衍和培育出“异常汉逊酵母”这样不平凡的菌种,才会让汾酒从骨子里散发出“得造花香”的清香气质。

这支部队的“人”就是——汾酒集团老中青结合的“制曲班”,在早期医学专家傅山、微生物专家方心芳和白酒泰斗秦含章的指导下,他们在传承千年汾酒制曲工艺同时,更加富有创造力,会创造更多有益微生物的繁殖机会,增加微生物的工作频次,即所谓的“闭环区域激活特种菌群”,为汾酒酿造“制造有益菌”和“驯化有益菌”,让汾酒变得更有“清香风骨”。这支部队是中国白酒界最权威的“微生物部队”,他们诠释了白酒与人类健康之间的医学奥秘,将白酒制曲的传统文化与现代微生物科学巧妙融合,开创了中国白酒的健康化体系。

用现代微生物学解读汾酒制曲“曲艺”,将汾酒制曲推向中国白酒“曲艺之巅”,成为中国白酒界“最讲科学配料、最讲微生物学、最讲艺人功底、最讲曲艺精神”的制曲工艺,创造了汾酒的“清香风骨”、“曲艺之魂”,这些制曲师傅就是汾酒之“魂”,他们的艺人功底点亮了博大精深的汾酒酿酒学!

汾酒酿酒学被层层揭开之后,我们即将进入“酿”的阶段,汾酒“酿”酒在中国白酒行业独树一帜,有酿酒专家说汾酒的“酿”体现的是汾酒的“贵族发酵工艺”,何为“贵族”,为何称之为“贵族”,正是我们迫切需要解锁的下一个谜题!

一五一十说汾酒精简版系列之十一

发酵 “地缸发酵”无与伦比

“和曲酿瓮中”是李时珍在《本草纲目》中对中国白酒酿造工艺最早的描述,也是对清蒸清烧汾酒典型生产工艺的记载。“瓮”是一种盛水或酒的陶器,也就是通俗的陶瓮、陶缸,即以陶缸为酿酒的发酵容器,与汾酒现在的发酵技艺“清蒸二次清、地缸固态分离发酵”所用的发酵容器“地缸”是一致的。

汾酒酿酒容器为什么选用地缸?地缸发酵工艺是一种什么样的酿造技艺?这一发酵技艺对汾酒品质有什么影响?

汾酒酿酒师傅将从原粮基地运回的高粱进行精心筛选检测,对原粮进行粉碎,粉碎度随生产工艺、季节变化而变化,夏季一般每粒高粱粉碎成4、6、8瓣/粒,冬季6、8、10瓣/粒,细粉保持在30%左右,整粒粮、含壳粮都要避免。然后进行“润糁”,按照“四二合一再倒一”的润糁标准进行操作,即把和起的糁分成四堆,先合并成两小堆,再合并成一大堆。最后将汾酒的三种曲“清茬曲、红心曲、后火曲”按照“四三三”配比,充分与红糁(也就是经过“润糁”的高粱)混合,放入地缸进行发酵。

汾酒的发酵工艺是“地缸发酵”,采用深1.2米、直径0.8米的圆形陶瓷缸埋入地下作为发酵容器。这种发酵方式有两大特色:其一能将“粮”、“土”分离,有效隔离了土壤中的有害细菌对酒醅的浸入影响,最本真的反应粮食发酵的香味,使酒醅更加清洁、干净、卫生、健康;其二地缸在酒醅发酵过程中有导温作用。发酵前期,能保持酒醅的温度上升,有利于微生物的繁殖、生长和代谢;发酵后期,利于醅温降低并保持适当的温度,有助于后期香味成分的生成。同时,在不同的季节,也起到了限制酒醅升温过快,升酸过量,使其达到微妙的平衡。整个发酵过程遵循“清字当头、一清到底”和“清蒸二次清”的原则,精细复杂,超出一般人的想象。

“清字当头、一清到底”是指参与发酵的所有物料包括工具、场地、设备都必须清洁、干净、卫生。用于发酵的地缸在投料前首先用清水洗净,然后用一定浓度的花椒水再冲洗杀菌一次,去异味,从源头上保证地缸容器的洁净;每年还必须定期检查地缸的完好度,对于破损或有裂缝的地缸必须换掉,忌用陈年老缸和破缸,减少土壤细菌对酒醅的影响和感染。

“清蒸二次清”是指汾酒酿造工艺遵循两次发酵、两次蒸馏。第一次为纯粮发酵,第二次为加入辅料,然后丢糟。发酵次数超过两次,邪杂味就会增加,流出的酒质就会变味。两次发酵可以保证原酒的绝对高品质。整个过程中的投料必须采用人工投料,都是传统的人工操作,细腻层铺,精益求精,呼吸均匀,完全避免了机器投料的猛、狠、硬,以及容易结块的毛病。除此之外,对温度的掌控也有要求,要严格遵循“前缓、中挺、后缓落”的规律进行操作。

汾酒这种特殊的“地缸发酵”工艺,传承千年,已经形成了一套科学、成熟、严谨的系统体系,很多内核都是“口传心授、师徒传承”的结果。

全国著名微生物和发酵专家,把清香汾酒独特的“酿造技艺”创造性的总结为“七大秘诀”——即“人必得其精,水必得其甘,曲必得其时,粮必得其实,陶必得其洁,缸必得其湿,火必得其缓”,后又经汾酒酿酒师们一代代探索总结,发展为“十大秘诀”。这“十大秘诀”被称为中国白酒品质领域的“工艺标杆”和“行为规范”,为中国白酒未来的发展指明了方向。

汾酒用这独特的酿造工艺酿出了中国“最卫生、最干净、最纯正、最健康”的白酒,成为中国“最健康白酒”的代名词,完美诠释了汾酒是中国白酒文化的火炬手,是中国白酒酿造技艺的教科书。

这种独特的发酵工艺酿出的酒如何“接”也是汾酒酿酒学的一大学问,汾酒在科技引领行业的今天许多工艺都是采用传统的人工操作,酒曲工艺、发酵工艺如此,接酒技术也是如此,那汾酒又是如何“接”酒的呢?

一五一十说汾酒精简版系列之十二

技艺 “装甑·蒸馏·接酒”炼就艺人功底

“生香靠发酵,提香靠蒸馏”,1300年前汾酒酿酒人将中国蒸馏技术用于酿酒,创造了卓越的杏花村白酒生产工艺,是世界造酒史上一个伟大的里程碑。这一独特的汾酒技术被传播到全国各地,结合当地的自然环境,酿造出各具特色的各地白酒,奠定了中国白酒产业的基本格局。

汾酒创造的这一从“装甑·蒸馏·接酒”的蒸馏技术在当今科技领先的时代仍然是以“人”为主导。据汾酒“酿酒车间”负责人介绍:培养一个成熟操作工需要一年半到两年;培养一个合格的“装甑·接酒工”需要5年,才能达到手、腰、腿、胳膊等操作姿势的完全正确和操作技艺上的娴熟。而培养成一个真正理解“用心酿造”的带班班长,则需要8-10年左右,才能很好的掌握各种感官指标、理化指标。8-10年的虔诚历练才能塑造一个有一定技术水平的操作员,才能在这一岗位有一定的话语权,这些技术娴熟的“装甑·接酒工”到底在演绎一个怎样独特的“汾酒操作法”呢?

当汾酒酒醅在地缸中发酵28天后,取出来加入辅料开始进入下一个环节“装甑”。这是一个纯人工操作的环节,按照清香工艺要求酒醅要一簸箕一簸箕均匀地、一层一层地洒到蒸锅里面,大概需要600-700簸箕,全部人工操作,不能用机器代替,整个装甑过程贯彻执行“松、轻、匀、薄、准、平”六个要领,就是这一普通的“轻撒匀铺”就需要有感觉的工人至少练两三年,而有的工人则二十年也掌握不了这个动作。

装甑后进入“蒸馏·接酒”环节,汾酒接酒师傅“看花接酒”的技术,传承了几百年,可谓白酒行业传统技艺的巅峰之作。“看花接酒”是指在蒸馏过程中根据酒花大小及存留时间,测出酒精含量而进行分级的方法,也叫“分级接酒”。汾酒接酒分三个阶段,分别为“大清花”、“小清花”和“云花”,接酒师傅按照“花”大小和“花”存留时间进行操作,要做到“快”和“准”,绝非一日之功,需要长年累月的经验积累,做到熟能生巧、心领神会。

在“蒸馏·接酒”这一环节,著名微生物和发酵专家方心芳先生提出了清香汾酒特有的蒸馏工艺特点——“火必得其缓”,也就是说蒸馏时火力不可过大,要“缓”,流酒速度控制在3-4公斤/分钟,流酒温度控制在25-30℃,这样既能最大限度地排出有害杂质,又能减少酒的损失和酒香的泄露,保证原酒的质量和产量。

汾酒还有特有的“掐头去尾”接酒法:一般每甑约掐酒头1公斤,酒度在70度以上。此酒头可进行回缸发酵,也可另存备用,掐除酒头的数量应视成品酒质量而确定。掐头过多,会使成品酒中芳香物质去掉太多,使酒平淡;掐头过少,又使醛类物质过多地混入酒中,使酒味爆辣。当流酒的酒度下降至30度以下时,以后流出的酒称酒尾。也必须分开存放,待下次蒸馏时,回入甑桶的底锅进行重新蒸馏,或送交酒精塔处理,尾酒中含有大量香味物质,如乳酸乙酯。有机酸是白酒中呈口味物质,在酒尾中含量亦高于前面的馏分。因此在蒸馏时,如去尾过早,将使大量香味物质存在于酒尾中及残存于酒糟中,从而损失了大量的香味物质。但去尾过迟,酒度会低。在蒸尾酒时可以加大蒸汽量“追尽”酒醅的尾酒。在流酒结束后,抬起排盖,敞口排酸10分钟。

“掐头去尾”是汾酒接酒的一大学问,里面蕴含了丰富的科学理念,是对汾酒清香品质的解读,也是对汾酒在中国白酒酿造技艺教科书地位的又一解读。

“掐头”后中间的酒体按照“花”的标准进行分级接酒:“大清花”,黄豆大,流出的酒花泡沫大,整齐一致持续时间长,酒度范围在63-81度之间;大清花过后是“小清花”,绿豆大,酒花泡沫变小变碎,持续时间较长,俗称“腰窝酒”,酒精度约为57-63度;小清花过后是“云花”,其泡沫大小跟黄米粒一样大,酒精度约为48-57度 。

整个“装甑·蒸馏·接酒”操作过程中,“人”的技术和经验起到决定性的作用,这是任何一个白酒企业酿造技艺领域无法比及的,每一个环节都渗透着汾酒人的“用心”酿造,都是汾酒“诚信”天下的真实写照。千百年来,汾酒在“工艺细节”上的每一个“精益求精”,都是汾酒“品质工艺”的巅峰塑造,体现了汾酒与众不同的品质和气节,淋漓尽致地展现出一个千年企业对传统技艺的坚守,彰显独特的“人工之魅”。

人工“接”出来的酒,要“贮”、要“配”,汾酒酿酒学又是如何演绎汾酒的“贮配”技艺的呢?汾酒“贮配”文化又是如何传承中国白酒文化的呢?让我们打开汾酒“贮配”学,一起领略其中的奥妙!

(待续)