■ 李学俊

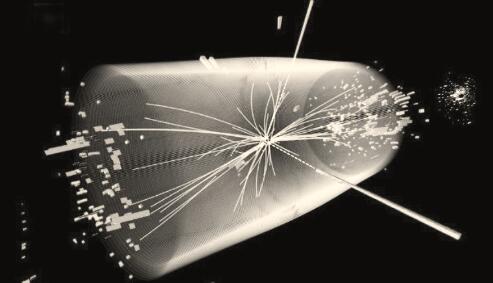

物理学认为:自然界中物体之间的相互作用力可以划分引力(重力)、电磁力、强相互作用力和弱相互作用力四种力。爱因斯坦的相对论解决了重力问题。之后,他一直在研究四种力的统一问题,但未能如愿。当代理论物理学建立统一的标准模型,以期解释通过后3种力相互作用的所有粒子,这种理论被称为“超弦论”。标准模型把基本粒子分为夸克、轻子和玻色子3大类,预言了62种基本粒子的存在。但该模型演绎出的世界里没有质量,这成为模型致命缺陷。

1964年,英国科学家彼得·希格斯提出了希格斯场的存在,并假设希格斯玻色子是物质的质量之源,这样标准模型就能成立,如果找不到这种粒子,整个当代理论物理都将坍塌归零,因此希格斯玻色子又被称作“上帝粒子”。至今,61种粒子已经找到,只有“上帝粒子”仍然“在逃”。 7月4日,欧洲原子核研究委员会(CERN)的科学家宣称发现了“上帝粒子”。

经济学与物理学有惊人的相似之处。人类现有的所有经济理论和模型中,有一个最核心关键问题没有真正解决,就是什么是价值。因此,迄今为止所有的货币都没有固定不变价值的标准量纲,用弗里德曼的语言来说就是所有货币的价值量都漂移不定,是没有“锚”的货币。

正因为如此,全世界没有一种货币理论或模型能够准确告诉我们一个经济体系到底需要多少货币。正是经济学这个致命的缺陷导致所有的央行都不可能真正知道一个经济系统需要多少货币,金融危机总是必然发生,虽然每次引发的具体原因与表现形式可能不一样。

经济学如果真正弄清楚了价值这个问题,找到“价值粒子”, 无异于物理学找到“上帝粒子”,就可以建立起具有固定不变价值标准量纲的货币,才能克服金融危机。

一、各国央行并不知道一个经济体系的货币需求量

全球为何总是不断发生金融危机?原因很多。但是如果从经济理论角度来探讨,导致金融危机必然发生的根本原因是各国央行并不真正知道一个经济系统合适的货币供给量。

这不是危言耸听。格林斯潘是美联储历史上最牛的主席,但是他也不知道一个经济系统需要的合适的货币总量。2000年2月17日美国国会关于货币供应的听政会上,面对美国国会议员保罗的质疑,他不得不坦白地承认这一点。

保罗:早上好,格林斯潘先生。我看到您不顾我去年秋天的善意忠告,还占着您的位子。我认为您应该改行,但您却还赖着不走。

您至少应该记得稳健货币盛行的年代,尽管那只是出于怀旧,所以很高兴今天您能来。

我们今天谈了很多价格的事,但是对于信奉稳健货币的经济学家来说,货币供应问题才是关键问题。如果您增加供应,您就制造了通货膨胀。

如果我们打算保持物价稳定,我们现在做的就是错误的。技术和其他因素可以使物价得以保持稳定,但是如果您增加货币供应,我们就会产生不当投资,过度举债。

有人指出,美联储控制货币太严格了。我不同意。1999年最后一季是美联储信贷增长的新高。现在每个人都喜欢它是因为泡沫还在膨胀。但是当它破裂时该怎么办呢?您能向我保证它不会破裂吗?

格林斯潘:我可以向您保证的是我们相信稳健货币。我们相信,货币质量的下降会导致经济质量的下降。正如以前所说,难点在于如何真正的定义货币。我们无法定义一个能使我们可靠预测经济的货币总量。

保罗:那就是说,既然连定义都难下,管理就更难了。

格林斯潘:管理一件无法定义的事是不可能的。

由于格林斯潘无法定义一个能使我们可靠预测经济的货币总量,因此不得不像他的前任沃克尔一样采用实用主义方式,通过一系列不断的货币调控政策来达到所谓的“供求均衡”。

于是,对数据具有特别天赋的格林斯潘从2001年1月3日到2003年6月25日,连续13次降息,使利率从6.25%降至1%,为40年来的最低点,并将这一利率水平一直保持到2004年6月30。当面对房地美和房利美在债券市场上大量回购自己发行的债券的时候,于是又连续17次提高利息,金融市场依然流动性过剩。虽然我们不知道连续加息17次是否创造了连续加息的世界最高纪录,但是,这的确是一个罕见的纪录。

正是格林斯潘无法确知、“无法定义一个能使我们可靠预测经济的货币总量” 的情况下,也不得不采用的缺少科学预见的实用主义政策,一步一步地调控,终于调出了2008年百年一遇的金融危机!

其实,格林斯潘不知道,保罗也不知道,沃克尔不知道,伯南克也不知道。迄今为止,世界上没有一个央行真正知道,因为人类货币还没有测度价值的固定不变的标准量纲。

格林斯潘们无法定义货币的困扰不在于定义分层货币,而在于不能定义货币的本质,货币的价值量纲,并因货币价值量纲的变动不居而无法准确度量货币需求量,也就无法准确确定货币的供给量,使货币需求与供给保持持久均衡。用弗里德曼的语言就是无法找到货币之锚,使货币不被金融海流冲荡得不停漂流。所以,多少年了,世界各国货币当局就是这样反复折腾,在没有黄金白银约束的货币发行供给制度下,不断增加或减少货币供给而总体是增多减少,不断累积,物价就累积到现在的高水平,同时货币的币值也就贬值到现在的低水平:

“35年以来,相对于黄金的价格而言:

意大利里拉的购买力下降了98.2% (1999年以后折算为欧元)。

瑞典克郎的购买力下降了96%。

英镑的购买力下降了95.7% 。

法国法郎的购买力下降了95.2% (1999年以后折算为欧元)。

加元的购买力下降了95.1%。

美元的购买力下降了94.4%。

德国马克的购买力下降了89.7% (1999年以后折算为欧元)。

日元的购买力下降了83.3%

瑞士法郎的购买力下降了81.5%。”

截至2011年8月22日,世界黄金价格突破每盎司1900美元,超过布雷顿森林体系时规定的每35美元兑换1盎司黄金的57倍!

张五常在论及西方金融理论与财财赤字这几年给整个世界经济带来麻烦时认为,主要起于货币政策出现了严重失误:

“不要告诉我是哪位专家的货币调控出错,或是今天某大师有较佳的货币调控方法。半个世纪以来,有什么货币规则大家没有听过呢?有什么货币纪律大家没有建议过?还有什么货币调控的方法没有尝试过?我不怀疑不同的名家建议还会继续出现,不怀疑继续有名家认为货币政策可以调控经济,但我也不怀疑错失会继续出现。货币的主要用场是协助贸易与投资大家早就知道,怎会转到调控经济那边去是复杂无比的学问。弗里德曼当年说的不可能错:在无锚的货币制度下,货币量要有适当的约束。但到后来,货币量应该怎样算,通胀的预期为什么老是看不准,为什么要转用利率调校,皆复杂无比的学问。”

但是一个经济系统需要的货币量到底应该怎样计算呢?

二、货币需求各家之说与严重错误

中国2600多年前的的齐国宰相管仲就已经提出:“币若干而中用?”

(一)管仲的货币流通公式:没有货币流速

桓公问管子曰 :“请问官国轨?”管子对曰 :“田有轨,人有轨,用有轨,乡有轨,人事有轨,币有轨,县有轨,国有 轨,不通于轨数,而欲为国,不可 。”桓公曰 :“行轨数奈何 ?”对曰 :“某乡田若干,人事之准若干,谷重若干,曰:某县之人若干,田若干,币若干而中用,谷重若干而中币?”(本段大意是:桓公问管仲,关于国家统计理财的管理应该如何?管仲回答:土地、人口、需求、常用开支、货币、县、乡、国家等等各个方面都需要统计,没有统计,不懂统计理财,治国就不行。桓公问:实行统计理财的具体办法应该如何办?管仲回答说:一个乡的土地多少?人们消费标准是多少?粮食总值多少?还有一个县人口多少?土地多少?货币多少才适合该县市场的流通?什么样物价水平需要多少货币才合适?)

由此可见,管仲认为,国家应该对人口、土地、物价与粮食、衣服等等用费等作统计,掌握基本国情,然后才能知道市场流通需要多少货币,还需要了解物价在什么价位确定需要多少货币。也就是说,管仲已经提出了货币需求的基本公式。根据管仲论述,管仲的货币公式就是:一个市场货币的需求量=市场总商品×商品价格

由于当时的时代条件,商品与货币流通速度较慢,对经济影响还不明显突出,因此,货币流通速度还没有引起管仲的关注。但是,管仲在两千多年前就提出了货币需求的公式——也是人类第一个货币需求公式。

尽管管仲提出了货币需求公式,但是由于没有货币流通速度,显然早就不适应今天货币流速与货币乘数变化迅速的当代经济。

(二)费雪货币流通方程式:循环论证

20世纪初,美国经济学家欧文.费雪提出了著名的费雪方程式:

MV=PT 或

式中M为一定时期内流通货币的平均数量;V为货币流通速度;P为各类商品价格的加权平均数;T为各类商品的交易数量。

费雪关注了M对P的影响,但是,却没有确定P根本应该由社会生产决定。

从这个方程式中可见,各类商品价格的加权平均数P的值不是取决于生产领域,不是一个决定于市场交易之外的自变量。因此其实质就是,商品的价值不是取决于生产,而是取决于M、V、T三个变量的相互作用。

他认为,三个变量中,货币数量M是一个由模型之外的因素所决定的外生变量,其实就是可以由人的因素决定的变量;货币流速V是相应的社会经济制度因素,故在短期内是不变的,可以视为常数;商品交易量T与产出水平通常保持大致固定的比例,也可视为常数。于是,在费雪看来,实际上,各类商品价格加权平均数P的值主要取决于货币数量M的变化。

但是,M又有谁决定呢?从公式可见,由于其他两个数V和T为常数,因此,M就由P决定。但是价格加权平均数P既然不是由市场之外的生产决定,又由谁决定呢?

于是,费雪公式陷入了循环论证的逻辑陷阱:M由P决定,P又由M决定。

数学的常识告诉我们,一个科学的计算公式中的各个因素,必须要有足够的不是靠公式本身,而是靠实证或是从本公式以外就可得知的数据,才能够成立。简单的说,就是在公式之中,要有在公式外就能得到的足够的已知数,通过足够的已知数求未知数。

然而,费雪公式中,共有四个要素,只有V和T两个可以在公式之外获得的,而M与P两个要素都无法在公式之外获得。于是,只有靠循环论证来求得其中的需要求证的未知数,因此,费雪方程不能成立

显然,依据这样的货币需求公式来计算货币需求的方法本身是不科学的,结果是肯定不准确的,是缺少可行性的;同样,由此决定的货币供给所决定的价格肯定是背离价值的。

其次,货币流通速度V不能假定为常数,因为V一个波动不停的变数,萨缪尔森与诺德豪斯根据美联储、美国商务部、米尔顿.弗里德曼和安娜.施瓦慈及其他学者计算出货币流通的速度变化趋势,结论是:

货币流通速度是变速的、波动的。V既然是一个波动不停的变数,而非常数,因此,这个证据也并不支持费雪方程。

(三)剑桥方程式:循环论证

以马歇尔和庇古为代表的英国剑桥学派,在研究货币供给的时候,特别注意到微观主体的行为对货币供应的影响。因此,在提出的著名的剑桥方程式中给予了足够的重视:

Md=kPY

公式中,Y为总收入;P为价格水平;k为以货币形式保有的财富占名义总收入的比例;Md为名义货币需求。

在剑桥学派看来,微观主体对货币的需求,实质是选择以怎样的方式保持自己的财产的问题。决定微观主体持有货币的多少,受拥有财富多少、利率变动和持币带来的便利等因素影响。但是,一旦其他因素确定以后,对于微观主体,名义货币需求与名誉收入之间保持一个比较稳定的比例关系。对整个经济体系也是如此。也就是说,k可视为一个常数。于是实际上:

P=Md/kY 就可以看成:P=Md/Y

即商品的价格水平也不是取决于价值,不是取决于生产,而是取决于名义货币需求Md和总收入Y之比。

但是,总收入Y又取决于谁呢?

Y= Md/kP

由于K是常数,于是,Y= Md/P。

任何时候任何人都不得不承认总收入Y所代表的商品使用价值量是由生产决定的,因此价值量也是生产中决定的。但是,从这个方程式我们看到,这个方程认为总收入Y所代表的使用价值量的价值量不是由生产决定的,而是Md名义货币需求和P价格水平之比决定的。

于是,我们看到剑桥公式绕了一个大圈,又陷入了和费雪一样的循环论证的逻辑陷阱。不过,这个圈绕得更大:

Md=kPY,去掉常数k。于是:

Md=PY, P=Md/Y Y= Md/P 。

剑桥公式中互相依赖,互相循环论证的未知数更多:Md、P、Y三个未知数。Md的值需要靠P和Y来决定;而P的值又需要Md和Y来决定;同样Y的值还需要 Md和P来决定。

用这种首尾相衔,互为依据,互相拉扯的数据作为计算依据的方法得出货币需求的准确性可靠性在哪里?可行性在那里?由此决定的供给货币能解决问题吗?会是什么结果?仅仅从方法上就可以断定,这是极其不科学的方法。

当然,剑桥方程式还有一个重大缺陷就是把货币流通速度也排除在外了。

(四)凯恩斯需求函数:助推危机的方程

凯恩斯对货币需求理论的突出影响是从货币需求动机方面入手的分析。在他看来,人们需要货币由交易动机、预防动机和投机动机决定。

他认为:交易媒介是货币的重要功能,因此,每个人都必然持有货币用于交易。不过,用于交易的货币的需求量与收入水平存在一种稳定的关系;其次,预防动机也是重要的,因为任何人在生活中都要预防意外的不时之需;再次,人们持有货币除了以上两个动机外,还有为了储存价值或财富而持有货币。

用于储存财富的资产分为两类:货币与债券。货币是无增值收益的生利资产,债券是有增值收益的生利资产。但是,如果利率上升,债券价格就会下跌;反之利率下降,债券价格就会上升。假若债券价格下跌幅度很大,持有债券的损失超过持有债券获得利息的收入,净收益就为负。这样,持有非生利资产就优于生利资产,于是,人们会放弃债券等生利资产,增持非生利资产,货币需求就会增大;反之债券的需求增大,货币需求减少。

在这里,决定行动的是微观主体对现行利率水平的判断。如果认为现行利率高于正常利率,那么,他们会认为利率将会下降,债券价格上升,增持债券;反之,利率上升,债券价格下降,增持货币。

因此,投机性货币需求与利率存在负相关关系。

由交易动机和预防动机决定的货币需求量受决于收入水平;基于投机动机的货币需求决定于利率水平。因此,凯恩斯总结出货币需求函数公式如下:

M = M1+M2 = L1(Y)+ L2(r)

式中,M1为由交易动机和预防动机决定的货币需求,是收入Y的函数;M2为投机性货币需求,是利率r的函数。L1、L2是作为“流动性偏好”的函数代号。

显然,在凯恩斯的货币需求函数式中,充分考虑到微观主体的需求,但是根本就不考虑与货币需求关系密切的商品价格,当然也就不考虑决定商品价格的价值与价值的生产了。货币的需求只和微观主体的三大需求有关,由三大需求决定。这样一来,价格决定和价值生产完全被置于忽略不计的地位。

当然,其实凯恩斯根本就不知道什么是价值,价值如何产生,价值如何度量,只好用酸葡萄精神把价值与价值度量问题忽悠过去。而由此遗留的问题在这里再次无法掩盖的暴露无遗。

如果用这样的理论求出实际的货币需求,只能是以当下现行的商品价格和货币价格作为基数,而基数本身除了反映的是当下的供求关系以外,是不是真实反映价值,显然读者诸君已经可想而知了。如果当下正是通货膨胀,据此基数计算的货币需求量肯定会对通货膨胀推波助澜,火上浇油,酿成恶性通货膨胀灾难; 反之,如果当下正是通货紧缩,据此基数计算的货币需求量将会雪上加霜,给经济高炉来个壶底抽薪,熄灭经济的运行。因此,凯恩斯的需求函数是一个助推危机的方程式。

当然,凯恩斯方程式和剑桥方程一样,把货币流通速度也排除在外了。

(五)弗里德曼的货币需求函数:循环论证

弗里德曼的货币数量论认为:

物价水平与货币价值决定于一国货币的数量。货币数量增加,物价上涨。货币数量下降,物价下降。他的一部经典名著《美国货币史》通篇的结论与其说是说明货币对经济很重要,不如说是货币数量对经济很重要。

他采用剑桥方程式来表述他的现代货币主义思想,认为剑桥方程是从供给与需求两个方面对货币作了分析,其中货币的供给由法律与货币管理当局来决定,因此现代“货币数量论首先是货币需求的理论”。

在他看来,影响人们对货币需求的因素众多,是一系列可供选择的资产组合的多元函数,因此,对于货币需求这种多因素决定的思想,曾采用不少函数式来描述,一个具有代表性的公式是:

Md/P=f(y,w;rm,,rb,re,,u)

式中,Md/P为实际货币需求;y为实际恒久性收入;w为非人力财富占个人总财富的比例,或得自财产的收入在总收入中所占比例;rm为货币预期收益率;rb为固定收益的债券利率;re为非固定收益的证券利率;1/P*dP/dt为预期物价变动率;u为反映主观偏好、风尚及客观技术与制度等因数的综合变数。

恒久性收入y可理解为预期平均长期收入,与货币需求为正相关关系。

他把财富分为人力财富和非人力财富两大类。大多数人主要资产是个人的能力,但是,人力财富很难转换为货币,比如失业时人力资产就无法获得收益。在总财富中,人力资产所占比例越大,由于谨慎动机的货币需求也就越大,于是,人力资产占个人总财富的比率与货币需求为正相关关系;非人力资产所占比例越大,货币需求量相对越小。于是,非人力资产占个人总财富的比率与货币需求为负相关关系。

rm,rb, re,和1/P*dP/dt在其货币需求分析中统称为机会成本变量,即可以从这几个变量的相互关系中衡量持有货币的潜在损益(弗里德曼考察的货币对象扩大到M2等,其中有的部分的确是有损益的)。

弗里德曼还考虑到物价的影响:其他条件不变,物价变动率越高,货币需求量越小。把物价变动纳入货币需求函数,已经考虑到通货胀跌的影响。

在其他条件不变时,非货币资产如债券,证券收益率越高,货币需求越小。

u代表多种因数的综合变数,可以从不同方向对货币需求产生影响。

Y为恒久性收入代表性指标。大致表示人们持有财富的总额:货币、债券、股票和和人力财富。因此,强调恒久性收入对货币需求的影响是弗里德曼货币需求理论的重要特点:由于恒久性收入的波动幅度比现期收入小得多,而且货币流通速度(恒久性收入除以货币存量)也相对稳定,货币需求也随之相对稳定。

弗里德曼的货币需求理论是一个比较全面的货币需求理论。既考虑到微观主体行为对货币需求的影响,也注意到物价变动对货币需求的重要影响,更看重恒久性收入的主要作用,因此更接近现实。

但是,起重要作用的物价P由什么决定呢?由公式可知:

P=Md/f

即商品物价P还是由货币需求Md与f,即恒久收入y以及w,rm,,rb,re,,u等众多微观主体因素决定,唯独给商品生产毫不相干,给价值生产毫不相干。

货币需求Md又由什么决定呢?

Md=Pf

在变化的公式中,除f代表的众多因素可用实证方法求得以外,商品物价P和货币需求量Md两个因素都不能在没有对方已经确定的条件下独立求得,只能互以对方为条件才能求得。即在f确定以后,P等于多少,要由Md 决定;Md等于多少,要由P决定。于是,弗里德曼的货币需求函数仍然没有逃出循环论证的逻辑陷阱。

当然,弗里德曼的方程式和凯恩斯方程式一样,也把货币流通速度也排除在外了。

(六)美联储货币流通方程式:循环论证

看看目前美国货币当局使用的货币流通方程式吧:

M×V=P×Y

式中M是货币数量,V是流通速度,P是产品价格,Y是产品数量。根据这个方程式,M=(PY)/V

美联储认为,通常情况下,货币流通数度V比较稳定,可以看作常数。产品的产量一般在短期内也变化不大,也可看成常数,于是货币的需求M就由产品价格P决定,但是产品价格P又由谁决定呢?由货币数量M决定。M多,P的价格就低,反之则高;但是P的高低又反过来决定M的数量。也就是说货币数量与商品价格互为因果,与费雪方程、剑桥方程、弗里德曼方程一样,在方法上又陷入循环论证的逻辑错误,在实践中又陷入循环确定的陷阱,完全没有客观标准,完全由供求变化而不断的折腾。

于是,思想理论和方法上同样陷入循环论证的逻辑悖论陷阱:

到底价格应该多少?货币应该多少?不知道。

而事实上,货币流通速度不是一个常数,萨缪尔森的实证统计和其他学者研究已经完全证明。相反,货币流通速度受货币供给的影响变化波动也很大。 (待续)