本报通讯员 李继峰 李海涛

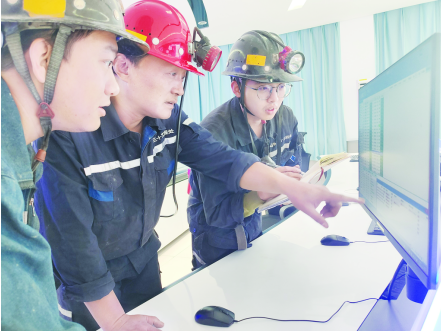

技术人员通过监控系统分析矿井气体涌出规律。

凌晨三点半,在中煤三建朝源煤矿31104综采面,夜班组煤队正准备交接班。队长周磊揉了揉惺忪的睡眼,掏出手机查看“矿山大脑”推送的班前提示:“今日3号工作面煤层厚度2.9米,建议采高调整至2.7米;重点监测回风巷瓦斯浓度。”他咧嘴一笑,想起三年前,班长周绍华总爱说的那句“煤层厚度靠手感,瓦斯浓度凭经验”,如今这些经验都被装进了这个小小的手机里。

变化始于那个令人难忘的夜班。去年冬天的最冷一天,综采煤机司机赵虎正猫着腰操作采煤机,突然防爆手机像被踩了尾巴似的震动起来。屏幕上跳出的预警把他吓了一跳:“前方15米顶板压力异常,建议减速。”赵虎心里直打鼓:“这玩意儿靠谱吗?”但还是放慢了速度。结果就在预定位置,顶板真的出现了轻微塌落。“要不是这电子矿工提醒,我这会可能就在医院躺着了。”第二天班前会上,赵虎的话引得大伙哄堂大笑,但从此以后,智能系统在矿工们口中就从“花架子”升级成了“真管用”。

在机电维修班,电工杨帅的“百宝箱”里多了个新宠——智能检测仪。这个长得像迷你收音机的家伙可神了,往设备上一贴,就能“听”出机器哪里不舒服。上周这小东西说3号水泵轴承有异响,我还不信邪。杨帅摸着后脑勺,学着检测仪的电子音模仿道:“警告!轴承滚珠异常,建议立即检修。”现在这个会“电子把脉”的小仪器,成了维修班的“真宝贝”,连马上退休的李师傅,都亲切地叫它“智能帮手”,都连天加夜学习他的诊断功能,比他的老经验可靠多了。

瓦检员刘军的工作变化最大。过去他每天要背着几斤重的检测设备,像个陀螺似的在巷道里转来转去,工友们都笑称他是“行走检测仪”。现在好了,AI系统就像给他装了个“电子鼻子,连0.1%的瓦斯变化都能嗅出来。”上周三中班,系统突然报警说回风巷瓦斯有异常。刘军边说边掏出手机比画一边说,“我赶过去一看,浓度确实在缓慢上升。及时处理避免了一次超限事故,队里给我记了一功,其实这功劳得算给智能监测系统。”

这些变化的背后,是朝源煤矿在智能化转型中的“土办法”——让技术围着工人转。技术员宁浩至今记得研发智能预警系统时的情景:“我们研发组跟着采煤队上了整整半个月的班,就是为了搞明白张师傅是怎么凭声音判断设备状态的。”这些经验最后都变成了算法,现在系统不仅能“听”出设备异常,还能像老矿工一样“闻”出瓦斯浓度。矿长刘伟洋在安全会上打趣道:“咱们这是把老师傅的经验装进了电脑,让他们退休了也能继续发光发热。”

在井口调度室,安全副总工程师王从阳的面前不再是堆成小山的报表,而是一块会“说话”的智能大屏。“看这个绿色光点代表正常,黄色是要注意,红色就是报警。”他熟练地滑动屏幕调出当班产量统计,得意地说:“过去汇总这些数据要两小时,现在点一下就行,连我这种不懂电脑都能玩转。”最让应急指挥中心副主任孙良春佩服的是智能排班系统,它能根据每个人的特长自动组队,“比我这干了二十年的老调度还会安排人”。

智能化带来的不仅是效率提升,更是安全观念的“升级换代”。安全员齐丰收的手机相册里保存着两张对比照片:一张是三年前拍的,厚厚的记录本上写满了隐患,活像本“事故大全”;另一张是最近的,手机屏幕上整齐排列着已处理的预警信息,就像份“平安喜报”。

“现在系统能提前发现八成隐患,我们的工作从找茬变成了防患。”正说着,齐丰收的手机突然唱起了歌:“瓦斯浓度异常,请立即处理……”他笑着说:“这家伙真及时,和闹钟一样准时提醒你。”

这些点点滴滴的改变,最终汇聚成三个令全矿干部员工兴奋的数字:生产效率提升38%,设备故障率下降35%,连续安全生产超过1400天。但矿工们更在意的是那些实实在在的变化——活干得轻松了,安全有保障了,下班后衣服上的煤灰少了,下班后,休闲娱乐的精力更充沛。

夜幕降临,中班矿工升井时,巷道里的传感器依然在勤勤恳恳地工作着。无处不在的煤矿智能系统,像一群不知疲倦的小哨兵,记录着设备的运行参数,监测着瓦斯的涌出规律。调度室的大屏上,无数数据流汇聚成璀璨的星河,仿佛在讲述这个煤矿的“数字故事”。

在这里,人工智能不是冷冰冰的技术,而是会提醒你注意安全、帮你规避风险的“保护伞”;智能化转型不是遥不可及的目标,而是每天让工作更轻松、更安全的实在改变。当“煤黑子”的传统智慧遇上现代科技的火花,朝源煤矿的工人们用汗水和智慧,共同谱写着属于中国矿工的智能新篇章。