编者按:“湘绣”、“蜀绣”、“粤绣”和“苏绣”合称“中国四大名绣”。“中国四大名绣”是中国刺绣的突出代表。苏绣是以江苏苏州为中心的刺绣产品的总称。苏州刺绣至今已有2000多年的历史。苏绣自古便以精细素雅著称于世,其构图简练,主题突出,技巧精湛。位于苏州高新区镇湖街道的苏绣小镇,先后被评为“刺绣艺术之乡”、“中国刺绣基地镇”、“文化产业示范基地”、“国家级非物质文化遗产(苏绣项目)生产性保护示范基地”等。1998年以来,建成“中国刺绣艺术馆”、“绣品街”、“镇湖苏绣艺术展示中心”等刺绣文化载体,2017年又全面启动了苏锈小镇建设。镇湖现有高级工艺美术师56名,其中:研究员级高级工艺美术师23名。14名省工艺美术大师, 8名省工艺美术名人。姚建萍、姚惠芬被文化部确定为国家级非遗(苏绣)传承人。为了让广大读者更加深入了解苏绣和苏绣大师的风采,本报从今天起开设“苏绣大师列传”栏目,走进苏州高新区镇湖街道的刺绣国家级和省级大师以及一批传承创新的刺绣新生代,汇当代刺绣之精华,展当代刺绣大师之风范,描绘锦绣江南,赞颂我盛世中华。今天推出第一篇《王丽华:让青铜器绽放“光彩”》

【人物简介】王丽华,江苏苏州人,当代刺绣艺术家,曾就读于中国美术学院,中国刺绣艺术大师,中国民间工艺美术家,国家研究员级高级工艺美术师,江苏省工艺美术大师,江苏省工艺美术名人,苏州工艺美术大师,国家级非物质文化遗产项目(苏绣)代表性传承人。她独创了刺绣“八工针法”,获得国家发明专利。她开创了青铜器、壁画、龙门石窟、玉器、佛像等八大类新题材刺绣作品,这类题材是专属于她的艺术语言,并打上了王丽华个人的标签印记,成为她创作的象征与代表。

■韩登军 钱莉莉 陈子桥

英国大诗人威廉布莱克有一首小诗这样写道,“一粒沙里看出一个世界,一朵花里看出一座天堂,把无限放在你的手掌上,把永恒在一刹那间收藏。”

记者走进位于苏州高新区镇湖街道“王丽华苏绣艺术精品馆”,她的以青铜器、玉器、佛教造像为主题的苏绣作品色彩饱满、栩栩如生,远远看去仿佛是一幅幅油画,又像是一幅幅照片,即使贴近作品也难看到作品中丝线交织的纹理,不禁让人惊叹刺绣之人选材视角的独特和技艺的精湛。

看着王丽华的这些经典刺绣作品,好像每一幅里都蕴含着一个世界、一座天堂,欣赏这些作品,就是跨越时空与智者对话,走进无限,收藏永恒。

在“闺阁家家架绣棚,妇姑人人习针巧”的中国刺绣艺术之乡——苏州镇湖。从小在这样的环境中耳濡目染,从8岁开始穿针引线,15岁正式跨入苏绣的门栏。近40年来,王丽华靠着执着的热爱、坚定的信念和巨大的努力,从最初绣制生活用具、服装定制,到渐渐拥有自己的构思,将承载有厚重感的历史题材融入苏绣技艺,形成了她独特的、专属的刺绣艺术风格。正如她常说的那样:“苏绣对我来说从来不是一般意义上的谋生手段,而是我的终身事业。”

一丝一色,传递深情厚意

江南水乡的温柔清雅氤氲千年,曾经孕育出了一代苏绣皇后沈寿。她因为在慈禧七十寿辰上,刺绣佛像等八幅作品为慈禧祝寿而闻名,更在1915年巴拿马博览会上,以一副针绣的《耶稣像》惊艳亮相并拔得头筹。

王丽华曾暗暗下决心,要做新时代的“苏绣大师”。然而,要当大师谈何容易。她开始专研人物肖像的刺绣。她到苏州刺绣研究所拜余福臻大师学习。余福臻绣艺超群,尤精于绣猫,而被誉为“猫王”。所绣小猫多被作为国家礼品赠送外国元首。1982年,双面绣《白猫戏螳螂》获得中国工艺美术百花奖金杯奖,1991年双面绣《黑底红叶白猫》获北京国际博览会金奖。1997年,受聘担任中国苏绣艺术博物馆高级顾问。2007年获“第五届中国工艺美术大师”荣誉称号。2012年被列为国家级非物质文化遗产(苏绣)项目代表性传承人。

“匠心是心与手的相守”,王丽华将余大师的话记在了心上。在余大师看来好的人物肖像画,不仅要人逼真,更要传神,就如好看的皮囊,美则美矣却无聊空虚,而能够令人念念不忘的,唯有是灵魂带来的冲击与碰撞。

至今,王丽华还记得,第一次绣的人物肖像是日本的一位70多岁的老人。也是余福臻老师给她布置的第一个任务。她当时只拿到一张日本老人20多岁的一张照片,老人要求依照这张照片刺绣下来,作为他永久的记念。

王丽华凭着她10多年的刺绣经验加上大师的指导,参考了著名影星黎明的肖像。大到人物的形象、肤色、肌肉感和韵味,小到毛发,她一一研究。经过4个月一针一线的努力,终于完成了这幅人物肖像画。日本老人非常满意,并提出要当面感谢这位大师。

随后,肖像画成为王丽华尤为擅长的类别之一,其中最著名的便是为法国总统希拉克制作的肖像刺绣画,并作为国礼赠送给了希拉克。后来,希拉克提出,为他和他的一个朋友绣了一幅肖像画,并将这幅画作为礼品送给他的那位朋友。

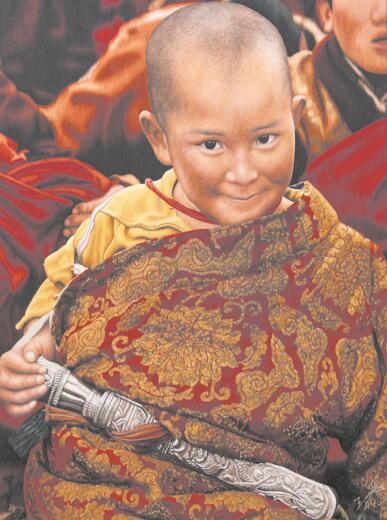

《藏童》

后来,她陆续完成了皮尔卡丹、朝鲜金正恩一家祖孙三代的全家福、邓小平、何厚桦和孙中山等人物肖像画。2006年,王丽华的作品在上海宋庆龄故居展出,引起了轰动。怀着对宋庆龄的崇敬,王丽华创作了一幅宋庆龄画像,被宋庆龄故居纪念馆收藏。

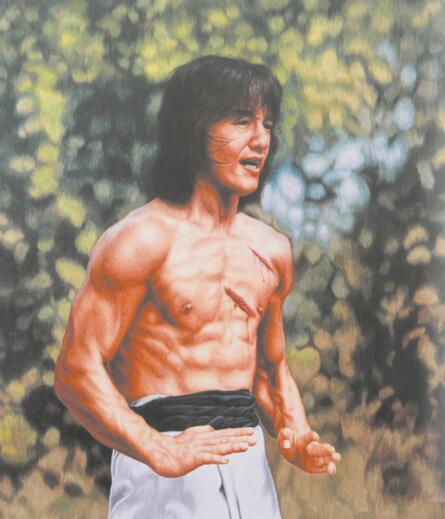

成龙大哥在60岁时,曾拜托她制作生日礼物。那是一幅根据成龙成名作中“李小龙”造型的剧照制作的肖像画,这个对成龙最有意义的形象绣制成的作品,令成龙非常喜爱也非常感慨。

绣肖像最重要的是神韵兼备,外国人与中国人肤色不同,脸部轮廓也不同,就要用不同的颜色丝线,不同的针法组合进行表现,要有对立体感、三维的把握,更要生动地展示出人物的肌理色泽。而“韵”的呈现则是重中之重,希拉克的庄严大气,成龙的生动坚毅,每个气质不同,不同肖像中的表情神态也有所不同,神韵让人物肖像灵动了起来,仿佛有了灵魂一般。

一针一线,讲述大国故事

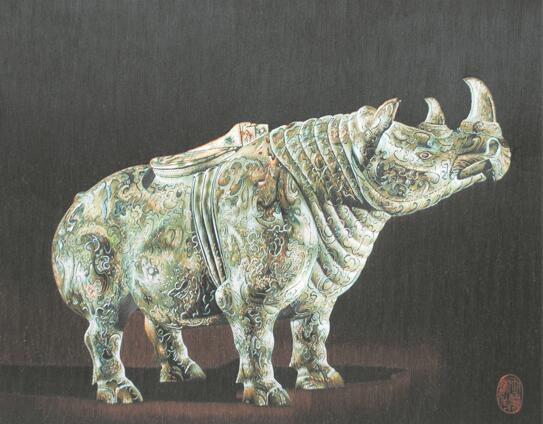

肥硕健壮的犀牛昂首伫立,目视前方,全身遍饰精细的错金银云纹……这幅名为《犀尊》的刺绣作品,运用丝线色彩和针法的搭配,让光、影、色完美交叠,使青铜器的坚硬质感在柔软的布面上得以呈现,刚柔并济,栩栩如生,是王丽华的代表作之一。

许多见过王丽华作品的人和记者有着同样的感觉,对她作品的评价都是“震撼”“惊艳”,这主要是因为她的刺绣风格与以往的苏绣风格大不相同。以往的苏绣题材大多有着小桥流水花窗下的韵味,给人以江南水乡的温润秀丽、细腻绵长之感,而王丽华的作品却以青铜、玉器、佛像等为主,作品呈现出中华文化底蕴的厚重感、年代感。她飞针走线绣出了“青铜之美”。

说起王丽华与青铜的“邂逅”,要追溯到2001年。当时的王丽华虽然在绣制传统苏绣作品的道路上已小有成就,却苦于作品中总缺少一种属于自己的风格,这让她觉得自己的作品“没有灵魂”。直到她无意中看到台北故宫博物院所藏青铜器等文物的画册。画册中的青铜器气魄雄伟、制作精良,深深触动了王丽华创作的心。

王丽华告诉记者,“青铜器在中国有着4000多年的历史,是祖先们留给我们的精美艺术品,诠释了中华文化的深厚底蕴,要是能用苏绣对它进行体现,应该是一件很有意义的事情。”

苏绣在清朝年间就被誉为“中国四大名绣”之一。在当代,苏绣还被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。在苏绣的发展长河中,将历史题材作为刺绣主题的作品虽并不少见,但以青铜器为题材进行创作,在苏绣中并不多,这无疑给王丽华的刺绣创作带来了不小的挑战。

那时候,王丽华一有时间就到博物馆进行参观,了解古代的青铜文化,并细心观察青铜器的结构、外观、纹理等,再回到工作室进行刺绣。她决定将青铜器刺绣这一苏绣历史上的空白,作为自己的第一个攻坚对象。

“通常绣制一件青铜器所需丝线的色彩能达到五六百种甚至上千种,而传统苏绣的丝线过于艳丽,无法体现出青铜器的古朴感和真实感。”王丽华介绍,为了完成好青铜的刺绣,她拿胚线进行染色,并与染线企业共同协商订制丝线。在绣制的过程中她将精心染就的丝线按照从浅到深的顺序进行排序使用,以确保刺绣的颜色犹如油画般过渡自然、明暗分明,同时,王丽华还会选择在自然光下进行刺绣,以保证色彩色度不受到人为的影响。

执着的匠心和独特的选材,让王丽华的首幅青铜刺绣《犀尊》在国家级工艺美术大师精品博览会上荣获金奖,这也激励了王丽华在这条路上坚定走下去的决心。

《犀尊》 此幅作品是首幅运用八工针法绣制的青铜刺绣作品。绣制者以真丝为底料,采用5丝至1丝绣制,以平针、滚针及八工针法相结合的方式,运用200多种色线,呈现出青铜器的质感,富有强大的艺术生命力。作品远近对比明显,色彩层次丰富,骨子里挺着中国传统的方正与沉雄,大气的意境任人遐想。2002年作品《犀尊》荣获国家级工艺美术师精品博览会金奖。

八工针法,创新苏绣工艺

据王丽华介绍,苏绣的针法运用,是构成刺绣艺术最基础也是最重要的表达方式。传统的苏绣针法有40多种,讲究平、齐、细、密、和、顺、光、匀,然而王丽华在绣制自己的作品时,却发现传统针法对她来说并不太适用。

针法的综合运用是摆在创作攻坚的一道难关。如何表达青铜的厚重感以及器皿上的纹样,包括经历史留下的残缺、锈蚀等等。为此,王丽华多方查阅资料并在前辈传下来的四十余种针法的基础上,创新针法并及综合运用,并独创了“八工针法”——最适合青铜器表达的绣法技艺。

“八工针法”借鉴了中国古代建筑和家具木艺中的榫卯技艺,这种不用钉子而是采用凹凸巧妙结合的连接方式,是中国先民智慧的传奇。八工针法基本单元由“八”字形绣迹与“工”字形绣迹上下组合而成,结实牢固。这种针法重复运用并层层叠加于刺绣中的局部或全部时,从画面的表现力来看,与交叉乱针相比丝理的质感细腻、洒脱,给人以独特的视觉效果;从画面的光泽来看,八工针法的丝理向不同方向伸展,增强光线散射能力,将蚕丝本身有光泽“去掉”,是一种哑光的针法处理方式,因此还原了材质的真实感。“八工”针法现已获得国家专利,特别适合用来表现织物粗纤维纹理、石刻石雕的磨石痕迹以及青铜器的锈斑绣迹等图案。

《司母戊鼎》部分

绣制成的青铜器作品充满硬朗感,远远看去常常被误认为是照片,贴近了看到丝丝纹理,才明了竟为一针针绣制而成,不由得拍案叫绝。首幅青铜刺绣《犀尊》便荣获国家级工艺美术大师精品博览会金奖,令王丽华大受鼓舞。虽同样是青铜器,不同作品也有不同的表现重点,《犀尊》就要体现它的款式和阳刻,而《毛公鼎》则主要表现的是鼎上的肌理和内部的铭文。王丽华的青铜刺绣作品闻名,引得许多人纷纷模仿,但仅能仿其形,却仿不得其神,便又纷纷放弃。

让刺绣作品达到灵动活泼、色彩丰富饱满、明暗效果强烈的“八工针法”是对传统苏绣针法的有益创新,为苏绣带来了新的生机与活力。为了更好地保护这份来之不易的创新成果,2013年,王丽华将其独创的“一种用于刺绣的八工针法及刺绣方法”提交了发明专利申请,2015年获得授权。

“只有不拘于一类题材,才能获取更多的创作灵感。”王丽华表示,在传统的苏绣概念中,刺绣作品只要足够精细、光滑就可称作是一幅成功作品,可实际上光有这些是不够的,还需要做出三维立体效果,做出材质的美感,这才能体现刺绣作品的“高级”。于是,在后来的刺绣创作中,她将“八工针法”和传统针法相结合,合理运用丝线的色彩,不仅能够充分展现青铜、佛像、壁画等元素的美感,还能使作品在粗犷与细腻、光与影之间自然过渡,形成具有立体效果的仿真绣。与此同时,王丽华还积极挖掘独特的刺绣题材,将创作触角延伸至玉器、肖像等,并将中西方画作、摄影作品融入古典的苏绣之中,使苏绣更加符合当代人的审美和生活需要。

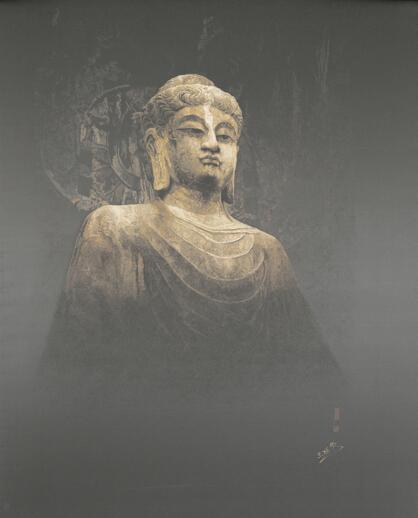

王丽华,一直将属于中华的文化底蕴作为自己专属艺术语言的根基,将苏绣带入具有历史高度的艺术殿堂。青铜器题材刺绣作品,因其立体光影效果的处理和对历史风韵的把握而备受肯定,激励了王丽华在这条路上走得更远更深,她选择了难度更高的龙门石窟和佛像题材。

图为作品《龙门石窟》节选

这类作品首先要克服的难关便是巨大的尺寸,一幅小小的龙门石窟刺绣自然不能体现出其恢弘的气质,同时也需要组合新的针法来表现岁月对沙砾石的沉淀感和沧桑感。作为一个新课题,王丽华也许将改变人们对苏绣一味细腻、灵巧有余而大气不足的传统观念,将粗犷与细腻结合的相得益彰。丝线是柔软的,而龙门石窟是硬朗,用柔软表现硬朗,难度可想而知。而王丽华敢绣他人所不能,最终成果让人惊叹,整幅作品层次分明,丰富饱满的色彩,强烈的明暗效果,给人一种空灵的感觉,自然展现出摩崖石刻的厚重感和经千百年风雨剥蚀后的沧桑之美。

王丽华刺绣的佛像,在巨幅的尺寸下给人们庄严肃穆之感,祥和平静之态佛像脸部,坚定敦厚的佛身,最神奇的一点便是无论站在哪个角度看,佛像的眼睛都是注视着观者的,是因在眼部采取了特殊针法进行绣制,更增添了佛像的神圣与庄严之感。

青铜器、国画、龙门石窟、玉器、佛像……王丽华逐步开创了八大类新题材刺绣作品,这八大类题材是专属于王丽华的艺术语言,并打上了王丽华个人的标签印记,成为她创作的象征与代表。如同素描要注重光面和阴影一般,王丽华用不同的丝线处理方式,表现出了光面的光泽,阴影和哑光面的粗糙,并做出了两者之间自然的过渡,形成了独特的、专属的艺术语言——光影立体效果的仿真绣。王丽华的苏绣作品着力于还原于人、物本身的材质感,不仅要像,更要给人一种“混淆感”的独特艺术体验,不是以针为笔“画出”样式,而是以针为刀,在布上“雕刻”出材质本身的美感与韵味,如同用在指尖上变幻出一场场光与影的魔术大秀。

“君到姑苏见,人家尽枕河。”生长苏州的苏绣艺术家王丽华,浸淫于水软山温、低斟浅唱的自然和人文环境中,修炼出了一种淡雅幽然的艺术气质,更是巧用光影效果为苏绣解锁了全新的艺术领域。

她传承古人名家的遗风,将细心观察贯彻刺绣生涯,绣青铜器就到博物馆去赏,绣石窟就去观察石头的纹理。绣制过程选择在自然光下进行,以保证色彩色度的辨别不被影响,并将所需的成百上千种颜色精心染就的丝线,从淡到深的排序挂起来第次使用,所呈刺绣作品颜色过渡自然,犹如油画的明暗变化,因此她的绣品犹如珍宝画卷般,令人啧啧称奇。

她将学习、创新贯彻她的人生之中,她先后到中国美术学院研修两年、到苏州市工艺美术学校读大专两年、到北京青铜器鉴定中心跟着大师学习青铜器鉴定。

随着作品到国内外展出,她的足迹遍及美国、日本、澳大利亚、韩国、加拿大等10多个国家,而每到一处,她总是到图书馆、书店购买相关的书籍,带回来钻研现代中西方美术文化,并运用到实践中去。

讲好中国故事,传播好中国声音。近年来,王丽华的刺绣作品已经走出国门,多次前往美国、我国澳门等海内外的艺术馆进行参展。她绣制的敦煌石窟造像系列作品还被誉为“展示国家形象的出色艺术作品”。她的多部作品被中国美术馆等处收藏。

征程万里,初心如磐。王丽华坚定地告诉记者说,“中华文化的伟大复兴离不开我们每一个人的努力,刺绣精神里有我们中华文化的根,有中华文化的魂,如何找到我们的根,安放我们的灵魂,就是我以及苏绣艺术在这个时代最重要的使命!”

记者手记:采访王丽华,记者与大师谈创作、谈作品、也谈人生。记者问起她这30多年的刺绣经历的最大收获,她脱口说出了两个词:“坚守”“创新”。她说,有的作品的完成,需要用时三年、五年有的还要更长时间,阅读书籍、查阅资料几十本、上百本,拜访专家几十人。如果没有持之以恒的定力又怎么能成功?创新力是每一个人发展的一种能力,也是我们刺绣发展的动力。创新是每一个人作为人应当具有的天赋潜能,只有我们每个刺绣工匠不断推陈出新,才能创造出更多的符合时代发展的作品,永葆苏绣艺术的青春。