■ 中国信息经济学会原理事长 杨培芳

●杨培芳

这个题目本身就是一个比较“冒尖”的问题:信息哲学与第三经济形态。我想要从自然哲学的高度,来看技术的发展、经济的进步与社会的未来。

首先,我认为哲学是科学的理论升华。教科书上说,哲学是自然科学和社会科学的概括和总结,我想还是用理论升华更好一些。按领域,可以分为自然哲学、社会哲学与人文哲学,或者叫做天理、地理和人理,相对应的就是世界观、价值观、人生观。

按照道家学说,最根本的、起主导作用的不是地理和人理,而是天理,也就是自然哲学。老子谓之:不可道之道。肖钢老师破译了马王墩出土的帛书老子,他认为后人修订的道德经有很多谬误,其中“道可道,非恒道也”,而非“道可道,非常道”。人们在实践中认识到大自然的规律,你怎么把它描述出来也不等于那个恒定的规律,只能是无限接近这个规律。我跟社科院的金吾伦老师在国家科协就讨论过自然辩证法和后现代哲学的问题,对我都是一种学习,并引发更深入的思考。

现在有人倡导无用之学,我看哲学则是大用之学。当前社会动荡不安,矛盾沉重,如何解决眼下的诸多难题?传统工具均已经锈蚀或者失灵。当前人类社会正在面临百年不遇的大变革,我想最根本的变革,是自然哲学要从一元整体论,二元对立论,转变到三元协同论上来,这是我今天要讲的核心观点。

我认为最需要立的是一分为三的哲学思维。从一分为二到一分为三,这才是解决当前社会矛盾的重要抓手,才能真正跳出农业时代的一元整体论与工业时代的二元对立哲学思维陷阱。因为人类总是喜新厌旧的,但是要先有新的才能厌旧的。

这个一分为三哲学怎么立呢?我斗胆提出一个假说:宇宙皆源于炁,炁是什么?我认为炁就是一种原始信息。原始信息发散成为能量,聚集成为物质,信息+能量+物质,三生万物。

维纳是信息论的奠基者,他说信息既不是物质,又不是能量,信息就是信息。有人说他什么也没说,实际上他说了一个重要的事情,就是信息是物质和能量之外的东西,也可以认为,信息就是我们这个宇宙的第三种基本存在。最近杨振宁先生说生命的进化是有图纸的,而且这个图纸在宇宙刚一诞生的时候就准备好了的,大自然只是负责装配零件,同时负责把装配错误的东西淘汰。那么宇宙之初,信息与物质、能量同时诞生,还是在能量、物质诞生之前,就先有了原始信息?这个肯定有争议,我同意杨振宁的观点。有人问他你认为是不是有上帝存在?他说如果你认为上帝是人形的存在,我认为没有。如果说是否有造物主事先设计了宇宙原始程序,这样的上帝可能是存在的。要研究这样的东西确实很烧脑。

150年前麦克斯韦有一个假想,他认为如果有一种机制(妖)能够识别并分离冷热分子,信息就可以变为能量。后来不少科学家在做这样的试验。大概四五年前有两位日本的科学家用了纳米小球做实验,声称找到了麦克斯韦妖。后来又有欧洲科学家提出质疑,还需要继续试验。现在四五年过去了,还没有看到新的试验结果。不管怎么说,科学家一直在追求把能量、物质、信息的互换,用试验的办法找出规律来,这样的科学贡献应该不亚于爱因斯坦。

那么信息究竟是什么呢?从自然哲学来讲,我感觉它就是熵减,因为宇宙爆炸后的一瞬间,只有被无限压缩、无规则、最大熵的宇宙之汤,随着宇宙的冷却,开始有了多样化的有序扩散。只要宇宙还膨胀,就会处在日益复杂有序的熵减过程之中,宇宙坍缩才会进入熵增的过程。现在宇宙年龄大概是150亿岁,什么时候到头开始坍缩,可能就进入了熵增的过程,最后回到混乱。所以我认为信息就是熵減,或者就是事物有序的差异性。没有差异就没有信息,混沌与混乱不是信息,白噪声也不是信息。

萧伯纳有句名言,没有物质的世界是虚无的世界,没有能量的世界是死寂的世界,没有信息的世界是混乱的世界。所以他也认为,物质不是信息,能量也不是信息。

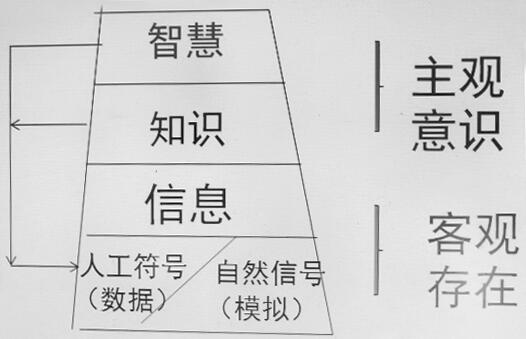

北邮原副校长钟义信教授,是国内最早研究信息论的专家之一,他曾定义信息就是事物存在与变化的状态和方式。现在很多人把信息理解为人类意识和精神层面的东西,肯定是不对的。人类诞生之前就有信息存在,信息肯定不是单为人类而存在。我们必须把信息还原到客观存在。我们接收的信息均源于自然信号和人工符号、包括数字、数据。这些信号和符号中包含有序的差异性就是信息。我们看到的东西,我们听到的声音,几乎全是连续的模拟信号,但是经过人的处理变成了数字数据信号。信号中包含着信息,经过人脑加工成为知识,知识再升华成为智慧,智慧和知识又可以反馈成为人工符号、数据符号,进入下一轮循环,如是构成由客观存在到主观意识的反映论模型。(见图1)

●图1

提到“信息”这个词,好多人习惯在近代西方语境中去溯源,这是因为中国学界把西方工业史看的太重了,言必称希腊。实际上中国唐朝就有了“梦断美人沉信息”的诗句。只是到上世纪70年代,随着光导纤维和大规模集成电路的发明和通信、计算机的快速普及,人们才意识到人类将从工业社会进入信息社会,才有了《后工业社会的来临》《社会的信息化》和《第三次浪潮》等系列应时的名著。

现在集成电路技术已经到了5nm的芯片,将来是不是还继续提高芯片密度?摩尔定律有人说再有5年、10年就到头了。计算机也不一定总追求每秒多次亿次运算速度,要追求更加智能化。华为领导层预言,将来的手机终端可能就剩下一个折叠屏,大部分功能都放在基站下面的服务器。也不一定非要5纳米、7纳米芯片,可能用可穿戴设备把手机屏幕放到袖子或者放到衣服上,就与基站联通了,这就是云手机模式。另外,现在科技可以把芯片植入人脑,直接控制计算机和其它智能设备。还有移动物联网,将来要永远在线、泛在网络,必须改变许多原来的观念,包括组网方式和商业模式,才能跟上形势。

人类文明可能是一种迭代,而不是一种突然消亡,另一种文明突然出现。社会经过农耕文明、工业文明两个阶段,正在进入信息文明阶段。下面我们要讨论什么是第三种经济形态。生产力决定生产关系,农业生产力必然产生封建主为首的社会,工业生产力必然产生资本家为首的社会,信息生产力必然产生知识劳动者为首的社会。所以说,在工业生产力阶段,你想实现更高级的社会制度,也是脱离生产力时代的。反过来,如果已经到了信息生产力时代,你还要用工业甚至小农经济思维方式,肯定就会阻碍先进生产力的发展,成为社会进步的绊脚石。

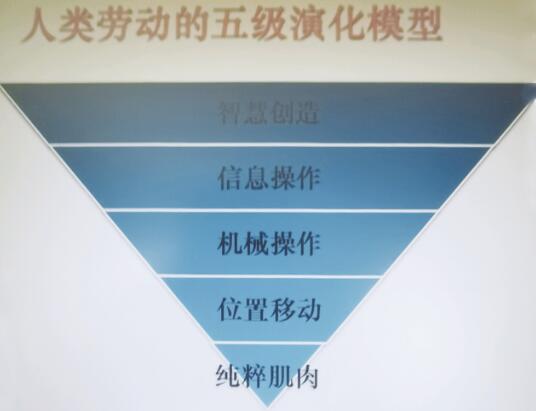

现在有许多人开始诅咒智能化信息技术发展太快,消灭了大量工匠的工作岗位,造成大量劳动者失业。我写过一篇文章,认为社会需要工匠精神,但是不需要太多的工匠。人类劳动方式分为:纯粹肌肉式——位置移动式——机械操作式——信息操作式——智能创造式,这样五级劳动方式。(见图2)

第一级是纯粹的肌肉劳动,我们搞通信的知道,最早的无线电台都需要配几个摇(发电机)机员,只要有劲就行。现在你们到电信博物馆还可以看到这种手摇发电机。还有国外最早的工厂动力车间,需要大量人力推动一个绞盘为生产车间提供动力,现在完全退出了历史舞台。第二级劳动方式就是位置移动劳动,比如装车、装船、搬运工,现在也很少见了。第三级是机械操作,汽车、铲车、飞机,也会慢慢被无人驾驶技术代替。第四级是信息操作,主要是操作电脑,未来也会被智能机器人部分代替。第五级是智慧创造式劳动。未来除了信息操作和智能创造劳动方式,其他劳动方式都将被信息智能技术代替。相应的,信息操作和智能创造式劳动岗位将大大增加,也许不再需要什么996工作制,也许就是在家上班,也许是一边休闲一边上班。

●图2

由于信息技术和信息经济发展,人类社会行为也在发生变化。有经济学家和我讨论,说只有新技术,没有新经济。或者只有新经济成份,没有新经济理论。因为西方经济理论的假设前提就是人性自私。他们认为,人性不变,经济学理论也不会变,认为只要人性是自私的,追求个人利益最大化就是所有经济学理论的支撑点。

诺奖经济学家、数学家纳什讲过,人性是在长期演化中的形成的复杂的统一体。除了低级生命的食、性基因之外,人类还有同比心、同情心、同理心,甚至还有利他、牺牲、正义冲动,也就是真正的佛性。随着大环境与小气候的变化,会出现不同的三种人性组合,来主导人的行为。而且随着信息日益透明,协同互利将成为信息时代人性的主流。

农耕时代,中国形成了一元整体论的价值观,工业时代,西方产生了个体还原论价值观,信息时代需要突破两种传统价值观,树立关联协同的价值观。几百年来,由于西方在个体还原论思维路径上走的太远,很难适应以关联协同为核心价值的时代。而中国的一元整体论思维更容易转轨到关联协同思维路径上来。中国人有隔辈亲的老习惯,其实就是否定之否定哲学规律。姜奇平老师说过,中国农民有五千年在家上班的历史,比产业工人能更快地适应信息社会。业已证明,中国人在汽车、机械、军工等工业领域比不了西方,但是在信息前沿技术和新型社会化公共基础设施领域,总体上已经超越西方,这才让美国政客们十分不爽。可见中国利用后发优势,更容易从农业思维跨越到信息思维上来。

“老三论”是以系统为对象、以信息为手段,以实现有效控制为目的,适合简单科学的机械化过程。新三论是以耗散结构为导向,以突变论为方法,以实现协同为目的,适合复杂科学的生态化过程。这样就回到我们的核心问题,人类社会经过权力支配时代、资本竞争时代,正在走向信息协同时代。协同不是奴隶和奴隶主,资本家与工人和谐相处,协同的主要特征是差异化优势互补,是人格平等,分工合作。

因为土地可以由地主占有,工场可以由资本家垄断,互联网和区块链必须社会共享。现在的互联网是谁的?是中国电信的,还是马云的?其实都不是,互联网是社会的,是大家的。类推未来社会的生产资料既不可完全国有化,更不能完全私有化,主要发展方向是社会化。信息时代要特别强调社会化的概念,而不是权力化和资本化。马克思早就提出:“国家的所有职能最终都会全部转移到社会,国家终将会消亡,社会将实现全面的自我管理。”我认为只有信息生产力高度发展,才能创造社会自我管理的必要条件。信息技术及其网络,才是“除了由社会直接占有,不适应于任何其他占有和管理的生产力”。信息生产力必将促进三大结构变革,信息结构、经济结构、社会结构,变革的主要趋势是由中心辐射,分级控制,到扁平互联方式演进。

第一种是中心辐射式,就是现在,我一个人讲,大家听,单向传播。第二种是分级控制结构,如固定电话号码,北京是01,8个大区占02,31个省占03,04,05……还有几百个地级市、几千个县,几万个乡镇。有一年,好几家媒体找到我,说02X电话区号先有八个大区级中心城市占用,后来023给了重庆,还剩下一个026,深圳,大连,长沙都想要,说是代表了城市的地位。我对记者说,固定电话号码分配方式确实体现了工业时代的分级控制思维,后来的移动电话已经淡化了分级概念。现在是互联网时代,已经形成扁平互联结构,再争02X的城市号码,除了证明观念落后,毫无意义!所以我讲过,广播与电信都代表落后的生产力,只有互联网、区块链,才代表最先进的生产力。

为什么信息生产力能够在中国获得惊人的发展?主要是因为信息技术的三个基本定律,更适合我们拥有14亿人口的这个东方大国。三大定律是摩尔集成电路定律、吉尔德光纤带宽定律,和迈特卡夫网络外部性定律。信息产业也有三大定律,达维多定律、新泰尔定律和高氏比特需求定律。主要是说信息经济与传统经济的巨大差别。

互联网有三个时代精神。前一阵子互联网企业界大讲互联网思维,结果是每家互联网企业都有自己一套互联网思维,我看都是企业老板按照传统市场经济造出的营销理念。马云有马云的互联网思维,马化腾有马化腾的互联网思维。有的提出七个互联网思维,有的提出九个互联网思维。我总结提出三种互联网精神:兼容共享的开放精神,扁平互利的平等精神,关联协同的普惠精神。这三种精神可能比思维更客观稳定,也突出了与传统经济不同的经济特征,形成了对传统经济模式和理论的挑战,比如共享经济对资源稀缺假设的挑战,边际成本为零对边际成本上升的挑战。

下面看这两条曲线,第一条是传统工业成本收益曲线。学过经济学的应该很熟悉这条曲线,生产量小了,单位成本就高,产量过大了,边际成本又会上升,边际收益就要下降,企业再扩大生产就不合算了。这是典型工业企业的成本效益曲线。但是信息企业的成本曲线是跟它完全不一样,甚至是相反的,呈L形的。比如中国移动现在有10亿手机用户,它的单位运营成本最低。所以三大运营商,就中国移动的日子好过。再比如一首网络歌曲,一个人听和一亿人听,成本是一样的。

这样一来,许多传统的经经济分析工具都发生了锈蚀,包括线性分析、抽样理论。现在要阻断新冠病毒传播,都得靠大数据来追踪。还有以前的宏大叙事方法要转变为碎片关联方法,控制论思维变成协同论思维,梯度发展要变成均衡发展。

两种传统哲学,包括东方整体论和西方对立论哲学,都不再适应信息时代。尤其是西方的两元对立论哲学,几乎就是造成当今社会矛盾的总祸根。习总书记几次在国际会议上谈到,我们不能再搞零和博弈,应该互利共赢。曾经学贯中西的晚清大儒辜鸿铭老先生早在100多年前就发现,西人应该学习中国文化,而不是相反。因为西人总是害怕邻居比他强大了,一定会来抢夺他。而中国人从小就知道“人之初,性本善”。但是,世界能不能回到性本善呢?我想不可以,也不可能。因为几千年来,封建统治者总是让百姓们性善,权贵们可以寡善。孟夫子就说过,“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在”。只让老百姓善良的结果就是为了巩固封建主阶级的统治地位。

人类社会进入5G为代表的信息生产力时代,相信中国人的聪明智慧,一定能够同时超越农业时代的性善论和工业时代的性恶论,在协同互利论的哲学基础上,创立适应整个时代的新经济理论体系和新市场经济模式。落脚点就是构建计划和市场经济之外的第三种新经济形态,协同市场经济形态。有人说协同经济就是搞折中主义,走中间道路,我认为折中主义是在黑白两个极端之间找一个中间值,一个灰色地带。我们讲的则是一种新经济形态,既不是黑,也不是白,也不是灰,而是一种彩色。

协同互利新经济形态是空想还是必然?我们应该比较一下大同思维,中国人的可贵之处在于最早提出来的大同思维,但是不再适应现代。世界大同最早出自于孔子的《礼运·大同篇》,随着社会分工的日益精细化和人类需求的多样化,大同思维明显是不可能实现的空想。而社会协同的核心是差异化优势互补,是基于社会分工规律的,也是信息生产力发展的必然。

未来理想社会是按需分配还是各取所需?其实,今天你在网上购物或者搜索信息,都是各取所需,只是你在网上买东西买东西还需要付费。以后买东西付的是数字货币,按照马克思最早的思路,它就是劳动价值的记录。将来的市场,既不是货币交换,更不是物物交换,实际上就变成了符号信息交换或者信用交换。

现代社会的核心生产力在变化,经济结构在变化,调节方式也必须变化。未来的社会要靠政府、市场、社会,三只手协同治理,而且社会化组织和社会化企业将起到越来越重要的作用。

协同经济的内在机理,在于互利主义将大行其道。由于现代人们二元对立思维根深蒂固,多数人认为非黑即白,不是利他就是利己,不是公有就是私有,不是集中控制,就是高度分散。所以有人说互利就是利他,反对的人又说互利最终还是为了利己,他们从左右两个方面否定互利主义。

我想引入美国一个著名学者艾克斯罗德的合作进化模型,来证明协同互利的内在机理。该计算机模型把人与人交往分成64种态度,1对63进行重复博弈,到十几遍的时候,无条件利他主义者首先被淘汰出局。如果能改造一下这个模型,加入一个环境条件,让它变成熟人社会,例如,变成一个小村庄,大家低头不见抬头见,相互就诚实的多了,模型就可能很快收敛。同理,互联网正在打造网络透明的环境,我跟你打一次交道,放到网上,所有人都能看到,就等于打了一千遍交道。也就是把世界变成一个地球村,一还一报模型就会很快收敛。这就是互联网、区块链催生新经济形态的内在机理。

2020年我国实现全面小康社会之后,下一个目标是共同富裕和实现社会主义现代化。我觉得用普遍富裕代替共同富裕更确切,因为你做不到平均富裕。怎么做到普遍富裕呢?有三条路,一条是放任贪婪利己的资本家赚更多的钱,然后让他们多交税,或者做慈善。另一条路是打土豪,搞计划经济吃大锅饭。这两条路都行不通。还有第三条路,就是坚定不移地发展信息生产力,改变传统的权力支配和资本竞争两种经济制度,用社会协同和资源共享经济模式,建设普惠信息社会。普遍富裕只能依靠新型生产力改变传统经济模式和分配制度。

首先要从天下一统和对立斗争的哲学思维转变为协同关联的哲学思维,最终要建立马克思提出的自由人联合体的经济制度。这个自由人联合体不可能在农业社会或工业社会实现,只有等待产生“除了社会直接占有,不适合任何其他占有与管理的生产力”。这一点在西方除了马克思之外,还有一位早期自由主义的代表人物,巴斯夏也发现,未来产权的流动主要不是由公共领域流向私人领域,而是由私有领域流向公共领域。他还提出实现自愿共同体的目标。我最近也写过一篇短文,叫做《公共经济领域的社会化改革方向》,主张我国经济下一步深入改革,宜采用第三种经济形态下的社会化发展模式。

那么,第三种经济形态如何落地?我们曾经向国家正式提出报告,将社会主义市场经济分成公益性企业、商业性企业、社会化企业这样三类市场主体。公益性企业应该不高于10%;商业性企业不超过30%;社会化企业要发展到60%以上。这个建议已经被国家采纳,不过他们把社会化企业改称为商业二类企业,内容和我们的政策建议基本一致。网上所表述的社会企业,是西方资本家赚了太多的钱之后,搞点慈善事业,这个概念是很窄的。我们提出来的社会化企业主要是社会公共基础设施和网络化平台企业。它要同时满足五个条件:1.该企业的社会外部责任和社会效益明显重于企业内部利益;2.不以营利为主要目的,低费微利、普惠大众;3.接受政府或社会规制,同时享有相应政策优惠;4.经过权威机构认证;5.逐步形成由社会直接占有的生产力。

现在国家明确深入经济改革的主攻方向,要在三年之内完成上述三类企业分类改革,希望更多的企业家能够从中有所领悟。千万不要再按照西方经济学教科书的说教,以为只有利润最大化才是办企业的唯一目的。如果有人还是认为除了集中计划经济,就是传统市场经济,第三种经济形态只是个良好愿望和乌托邦式的梦想。那么我想,随着信息生产力的日益普及,社会化企业就是协同互利新经济形态的微观基础和落地形式。