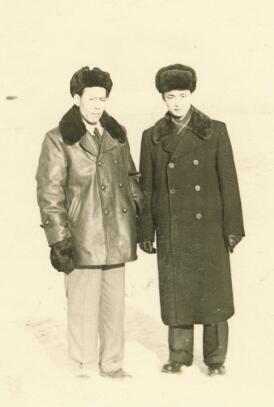

●图为傅安生(右一)与吴运铎(左一)的合影

我叫傅安生,哈尔滨双城人,生于1935年2月15日,出生在一个普通家庭。

1945年,我在小学念书,1947年在东北野战军总部(当时总部电台设在我家后院)担任通讯员,并曾随军撤到佳木斯,后随部队反攻南下。准备参军时参谋长嫌我年龄小,让我继续念书。1948年的时候,当时我小学四年级,没有念五、六年级,根据我自己的意愿考上初中,一直到1950年初中毕业。我就报名参军参加了抗美援朝,别人都十七八岁,只有我15岁,部队的领导说:“你年龄太小,不能过江,去考部队的学校吧,长大了再战斗。”后来我考上了军队所属哈尔滨外国语专门学校(现在的黑龙江大学),这个学校为抗美援朝战争中苏联合作战培养俄语翻译,经过五年学习毕业于预科和本科,成绩优秀。

1954年7月,19岁大学毕业后,朝鲜战争已经结束,我便被分配到国防工业部工作任翻译。1955年,组织选派我们第一批人到苏联学习。

在苏联学习的时候,新中国兵器工业的开拓者吴运铎同志是组长,我们一起学习了两年,当时我是以吴运铎小组成员翻译的身份去的苏联。但是到了苏联后,吴运铎跟我说:“我们国家没有学火炮自动控制专业的人才,这个专业好,你又是翻译,你就学这个专业吧,你若没学懂,别人也别想懂。”就这样,我边给同志们做翻译,边学火炮自动控制。

1956年,学成归国后我就进入了北重集团(当时叫内蒙古第二机械制造厂),等待我们的是一项艰巨的任务,研制共和国第一门100毫米高射炮。100毫米高射炮是我最开始参加的第一个高炮的试制。进入北重集团,成为一名兵工人,这是我愿意为之奉献一生的事业,这不仅是一份荣耀,更是一种责任。

回国以后我就改行了,不做翻译了,成为一名火炮自动控制技术员。这个时候厂里还是基建状态,没有生产,只修了一个厂房,还没修完,又修了一些职工宿舍,等到1958年的时候才修了一批厂房。

我们要赶在1958年底做出第一门炮来,这个不是按照原来进度进行的,所以设备也没有完全安装到位,那个时候我分配到总装车间,做技术员,负责把靶场的实验室和车间的实验室建立起来,这都是调试火炮用的自动控制实验室。当时只有我一个人是学自动控制的,所以我觉得,当仁不让,得领头试制,经过努力,终于我们把第一门炮打响了。

1959年的时候工厂的设备基本安装完成了,可以小批量生产100毫米高射炮了。

1959年的国庆,是我毕生难忘的日子。在国庆十周年阅兵式上,我很荣幸,作为工厂代表陪着苏联专家在天安门观礼台东二台看着我们企业生产的32门100毫米高射炮组成雄壮的方阵,通过天安门广场,很兴奋、很自豪、很有成就感啊,现在想起来很多情景都历历在目。

上世纪50年代末,新中国面对国际严峻的核威胁和军备竞赛大势,党中央毅然作出发展导弹、核弹、人造地球卫星等国防尖端技术的“两弹一星”战略决策。1959年5月,工厂接到仿制地对空导弹系统发射架任务。

这时,我接到命令,让我去北京接收从苏联来的新资料,5月1日劳动节这天,我就从100高炮的研制转到了对红旗2号地空导弹系统的研制,从那天开始,我这一生大部分时间都花在这个产品上——就是我们经常听到的绝密“543”计划,这个计划是国家“两弹一星”计划中间的一个分项目,红旗系统的地空导弹,是中间的一个,即空军用的地对空导弹“3069”。我带领团队于同年10月完成翻译和复制任务。年底,苏联专家抵达工厂核对了技术资料,并未做任何技术指导。1960年夏,苏联专家撤走。从此,我们就一边翻译,一边消化技术资料。

那时候厂里给我们单独建立了一个院子,院子里有全副武装的警卫,有特殊通行证才能进出,这个神秘的厂房就是“独立四车间”,在这个车间里我的年龄算是比较大的,已经24岁了,其他都是20岁出头的小年轻。

1962年上半年,台湾方面的飞机频繁飞入,我们的导弹啥时候能飞啊?面对大家的期待,研制团队压力很大,300多名热血青年把全部精力投身“两弹一星”光荣事业中。当时国家正经历三年“困难时期”,虽然吃得不那么饱,但我们没有停过工。

1963年,导弹发射架仿制成功,取名“红旗一号导弹发射架”。在仿制过程中,我又发现了大量问题,经过对试制过程中出现的问题进行改进和对系统的重大创新, 1964年夏,成功试制6台全新发射架,并顺利通过了联动试验,命名为“红旗二号导弹发射架”。

1965年,导弹发射架进入批量生产阶段。1月10日。1架敌机自台湾出发,驻守在内蒙古包头市萨拉齐镇的地空部队1营接到指令:击落入侵敌机。几个小时后传回消息:击落一架携带电子干扰器的台湾美制U-2高空侦察机。这一战,新中国用实际行动向世界宣告:中国领空神圣不可侵犯!

消息传到车间,大家伙瞬间沸腾起来,非常激动,一宿没睡着觉。

知己知彼,方能百战不殆。看着改造后的全新装置,我觉得还不够。部队官兵是装备的用户,他们最有发言权。我及时与部队沟通,一口气问了10多个问题,不仅掌握了装备在使用中的性能状况,也及时掌握了最先进敌机的具体状况。

后来在部队,我第一次了解到U-2高空侦察机的性能,可以说真是眼界大开。这玩意儿当时飞得更高,比导弹最大射高还多了1000米。

这“最后一公里”,成了我和技术人员的一块心病。我们经历了无数个日夜攻关、测试实践,凭着“拼了命也要把飞机打下天”的精神,结合系统总体和部队的作战经验,制定出改进方案,并按总体方案完成了改进任务,大幅度提高了导弹的命中概率。

1967年9月8日,浙江嘉兴,击落台湾美制U-2高空侦察机;1967年9月17日至10月28日,三次击落美国无人驾驶高空侦察机;1984年3月28日、1987年10月5日,击伤击落越南米格-21P战斗侦察机…… 1969年至1975年,红旗二号导弹发射装置出口阿尔巴尼亚、朝鲜、越南、罗马尼亚等国。

退休以后,我一有空,就会来到北方兵器城的红旗二号导弹发射架旁,绕上几圈,看一看。如今,红旗二号的后代红旗系列防空导弹构成中国地空防空导弹的主体,担负着中国防空的重任。

共和国“第一炮”100毫米高射炮、红旗二号导弹发射架,这两个产品是我一生的荣耀啊,看到它们,仿佛就看到了我自己的一生。 (郭新燕 根据傅安生口述整理)