■ 郭新燕

●北重集团研制生产的双57毫米舰炮

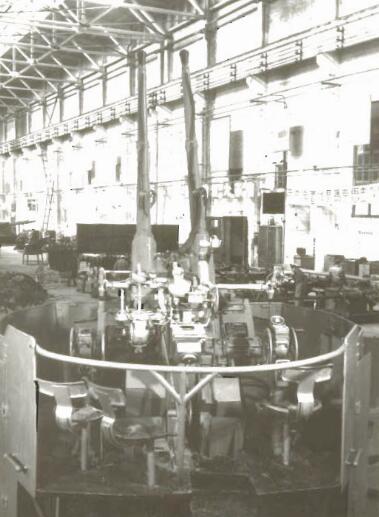

●北重集团当年研制生产双57毫米舰炮现场

北重集团有两个立过赫赫战功的“功勋产品”,一个是已经广为人知的“两弹一星”工程中的红旗二号导弹发射架,另外一个就是曾在西沙海战中击沉、击伤多艘敌舰,为海军创造了“小舰打大舰”世界海战奇迹的双57毫米舰炮。

半个世纪过去,我们已无从知道,当时北重集团的第一代兵工人在这里 走了多少弯路?吃了多少苦头?摔了多少跟头?但眼前的盛世,已告诉我们,这些都值得。

回溯北重集团舰炮的发展史,绕不开几位重要人物。他们筚路蓝缕、艰苦创业,受得住劳累,耐得住寂寞,守得住清苦,像战士一般,在科研领域奋战数十载。

从无到有的“破冰”之路

66式双57舰炮是工厂第一门通过自行研制、设计、生产定型,并进行多年批生产的大型复杂产品,填补了海军装备的空白。

这一切要从1962年说起。为加强海军建设,保卫祖国的漫长海疆,新中国海军舰只急需配备中口径舰炮。海军及三机部找到了工厂。1963年5月,三机部和海军装备部联合召开双57舰炮工作会议,工厂当即组织部分技术骨干,组成“智囊团”,进行技术摸底、计算,提供一系列科学依据:认为海军提出的方案可行。在多方支持下,“智囊团”进行摸底论证,写出了半自动双57舰炮设计的意见,书面上报,经研究同意后,1963年5月正式给工厂下达双57舰炮研制任务。

一声令下,从此,工厂开启了舰炮从无到有的“破冰”之路。

1963年底,工厂组成了50多人参加的研制组,其中大学本科文化程度的就占了36人,这是一个高水平的“智囊团”。

大家心里既喜又忧。喜的是,有技术力量相当强的研制班子,可“放开手脚大干一番”;忧的是,“该从何入手”。

工厂考虑的是,根据备战急需,尽量缩短研制周期。由于于正心和陈豪有研制57毫米高射炮自动控制系统的经验,所以他们再一次被委以重任,作为骨干力量抽调到双57毫米舰炮的“智囊团”中。

于正心、陈豪跟记者介绍道:“强国必须强军,要强军就必须要有先进的武器装备,为国家研制武器装备,就是我们的初心使命,我俩这一辈子可以说不辱使命。我们是1958年10月来包头,一来就负责57毫米高射炮自动控制系统的研制和生产,这是我们夫妻俩完成的第一个产品。在接到双57毫米舰炮的研制任务时,就觉得义不容辞,必须尽全力完成。”

1965年8月,全部零件加工完毕后开始试装,同时,研发人员利用57高射炮架对消焰器的效果及驻退机的性能,进行了三次射击试验。1966年初,双57舰炮装出了两门样炮。

立下战功的“功勋产品”

“指挥不在第一线,等于空头指挥。”当时我国第一台万吨水压机自行研制成功给了双57毫米舰炮研发团队以启发和灵感。他们也采用边设计、边试验、边试制的“三边”方法,用了近一年的时间,到1964年底基本上画完了约4600张全部工作图,并立即发到试制车间。

当时几个大部件都确定了参考的母型,但由于舰炮的特殊性要求,全炮除了身管内膛和自动机部分外,绝大多数部件的结构,尺寸又都需要重新设计,工作量之大可想而知。

自1966年元月至4月下旬,两门样炮先后进了四次靶场,做射击试验。通过几次试验,工厂逐步解决了工艺加工中的问题,舰炮在战术、技术指标上基本达到设计要求。按照上级决定,将一门样炮运到旅顺港海军基地装在50号布雷舰上,进行海上射击试验。

这次试验共出海三次,打了343发炮弹,在舰船摇摆的情况下试验了火炮精度和各项性能。9月,海军军工产品定型委员会发文对舰炮试验作出结论:“试验结果精度良好”。同时,根据舰上条件和使用要求,对舰炮提出四点修改意见。

研发人员又根据这些意见进行修改。于1968年、1970年分别试制出舰炮第二批三门、第三批十五门,共十八门第二代样炮,交部队装舰试用。根据试用中发现的问题,部队提出修改意见,工厂又作了相应修改。1974年又试生产了第四批三代样炮十门,其中两门供国家靶场作设计定型试验,其余八门交部队试用。

双57舰炮生产装配了296座,一部分用于外贸,一部分备用。

1978年5月,国务院国防工办批准双57舰炮设计定型。双57舰炮荣获全国科学大会科研设计奖 。

1983年8月,海军军工产品定型委员会第23次办公会审议,批准66式双57毫米舰炮生产定型。

双57毫米舰炮在北重集团研制完成后,北重就成了舰炮实习基地,海军工程大学的学生都来实习。

周炳武说:“双57舰炮一批是配在大型军舰上,还有配在舰艇上,历史地位很高,1974年西沙海战,该炮作为主炮还击沉了一艘敌舰。这就是‘功勋炮’的由来。后来,因双57舰炮自动化水平低,不适应现代装备的需求,慢慢被淘汰了。没有它做基础,北重集团可能就不会踏入海军领域。现在北重集团生产的130舰炮是全自动火炮,没有人现场操控。”

几代兵工人的薪火相传

双57舰炮是大型复杂产品,从开始研制到设计定型,尽管用了十五个春秋,时间较长,但在当时的历史条件下,前两个样品的研制过程是高速且成功的。

宋彦明从进厂的第二年,也就是1984年就参与到科研项目中,负责双57毫米高炮改进,主要内容就是自动调平系统的研发。之前的57毫米高炮是手动摇转、机械调平,我们要研制一套自动调平系统,简单来说,一通电、一按电钮,即可自动调平。原来装备上没有这个系统,增加后会让装备在不同的地面情况调平精度更高,打击也会更为精准。

说起当时研发过程的艰辛,宋彦明滔滔不绝:“从20世纪70年代末到80年代中后期,产品本身的图纸、工艺都是从苏联引进的,因此科研经验相对匮乏。我们一直在摸索中前进。硬件条件也跟不上,算一些数据,都是人工手算,最多有个比例尺,连计算器都没有,在这样一个条件下,能研发出来,实属不易。”

有一次为解决一个技术问题,几个人硬是在后山炮位上坚持工作直到深夜。科研人员家属劝他们回去休息,他们不回去,经常把饭送到现场,劝他们吃,他们说:“任务不完成,试验打不响,吃饭睡觉都不香。”他们连续干了48小时没有睡觉,终于把问题解决。

从张政寿到陈豪、于正心,再到宋彦明,成千上万的北重人,在祖国北疆、塞外边城,他们从北重集团首任总工程师、“中国保尔”吴运铎手中薪火相传着把“一切献给党”的人民兵工精神,赓续发展壮大了新中国火炮事业,做出了人民兵工从胜利走向辉煌的一份北重答卷。