■ 中国社科院数量经济与技术经济所信息化与网络经济室主任 姜奇平

当前炒作得沸沸扬扬的大数据杀熟,把差异化定价问题推向了风口浪尖。凡事都有另一面,如果因为反对大数据杀熟,而退回传统单一品种大规模生产时代的“薄利多销”,就成了开历史倒车。在线经营者通过大数据技术对消费者精准“画像”,可用于提供“不同”的产品或服务。数字经济所倡导的差异化定价、个性化服务等理念,与工业经济时代的价格一刀切、同质化大规模生产理念之间存在矛盾。发展数字经济、必须强调体验,因此差异化定价有值得正面肯定和提倡的方面。

一、问题由来:大数据杀熟中的曲折是非

(一)大数据杀熟与差异化定价

大数据是当前数字经济发展的重要技术基础之一。作为技术概念,大数据是中性的。但“大数据杀熟”这个词带有明显情感色彩,杀,是一个刑事概念;熟,涉及的是道德。而且大数据杀熟实际指涉的熟,与传统线下“杀熟”中的“熟识之人”没有关系,绝大多数是从未见面的生人。对此,我们需要冷静客观的分析。实际对应的理论问题,是如何看待差异化定价。

大数据杀熟的前身,是讨价还价。知道对方承受力底细后,最大限度榨取买方的消费者剩余(consumers' surplus)。在价格杀熟中,开始运用数据,最早见于1101年,张择端《清明上河图》出现几个鬼鬼祟祟、袖子特别长的人,在用袖子遮掩用手指讨价还价,这叫“袖里吞金”。其不透明的差价定价,今天称为价格歧视(price discrimination)。1573年,学者徐心鲁《珠盘算法》,最早描述了袖里吞金算法,后成为晋商的拿手功夫。

互联网有记录的“大数据”杀熟鼻祖,是2000年9月亚马逊搞的差别定价实验。亚马逊选择了 68 种畅销 DVD ,根据潜在用户的人口统计资料、购物历史、上网行为等,进行差别定价。其中,名为《泰特斯》(Titus)的 DVD 光盘,对新用户的报价为 22.74 美元,而对那些老用户的报价则为 26.24 美元。老用户一旦删除cookie(一种收集用户历史数据的程序)后,报价可变回22.74美元。

为回避消费者的口诛笔伐,亚马逊推出了真正的大数据杀熟算法,即基于大数据的动态定价策略。在动态定价算法之下,可基于用户的购物模式等,每半个小时,对商品价格进行5 万多次变动。中国把亚马逊“古代”玩剩下的这种方法,起名“大数据杀熟”,抄袭回了国内,成了现在“酱紫”(这个样子)。

按理说,讨价还价,也可能以买方压价收场,人们自然也可以反杀熟——对卖方知根知底后,反过来杀价卖方。但总体来说,买的不如卖的精。因为信息不对称。

这个问题,在技术上是容易解决的,只需一招,就可以将卖方吃得死死的。这就是启用比价插件。通过比价插件自动货比三家,相同的品牌相同的型号,杀熟就杀不成了。其本质,就是让信息不对称变成信息对称。买方与卖方一样精。

不让卖家掌握买方信息这一条,有很大副作用。 “大数据杀熟”有三个要件,一是大数据识别消费者;二是差异化定价,三是产品或服务同一。合起来就是,在线经营者利用大数据等技术手段,针对不同消费特征的消费者,“对同一产品或服务在相同条件下设置差异化的价格”(varied prices for same product or service based on different consumers)。问题是,“立即删除或撤回”用户数据,可能与要件三冲突。因为大数据识别消费者,差异化定价,也可用于提供“不同”的产品或服务,过早删除个人数据,可能伤及个性化服务。

(二)大数据杀熟与价格歧视

首先,如何看待用户数据采集与分析行为。

没有这种行为,用户就谈不上由生变熟。用大数据采集与分析用户行为,并不是违法行为。数字经济要发展,大数据要发展,就不能把采集与分析用户行为当作违法行为来对待。可以按保护与利用并重的原则来加以规范。可见,利用大数据,把用户“从生变熟”(确定目标用户),从更好为用户提供精准服务角度说,是值得鼓励的。相反,不用数据区分用户,狂轰滥炸式地进行盲目广告宣传,会造成资源的浪费。对用户个人信息,是当隐私保护,还是当个性化信息开发,其中尺度的把握,要把主导权交给用户。用户如果愿意接受熟客服务,也不应限制。

其次,如何看待向消费者推送商品或服务信息的行为。

这里可能涉及的一个违法之点,是价格欺诈。比如,通过大数据找到目标用户后,利用用户无暇比价,将高价声称为全网最低价,别无分店。这就构成价格欺诈。现行《价格法》《关于商品和服务实行明码标价的规定》《禁止价格欺诈行为的规定》《消费者权益保护法》等法律法规可供援引。

价格欺诈损害消费者的知情权。我国《消费者权益保护法》第8条规定,消费者有权知悉商品价格的真实情况,包括价格是否公开。例如,利用大数据打出租房屋广告,推出房源紧张、价格可能上涨等不实信息,就侵犯了消费者的知情权。

但知情权是否包括经营者的“差异化定价”及其定价机制,法律并无明确规定。

第三,如何看待商家推出有别于他人的价格的行为。

同一产品或服务,商家可以不可以推出比别人更高的价格?凭常识可知,这是完全正常的。商家作为微观个体,不确知市场均衡价格,报价过低或过高,都会承担相应后果。那是不是附加上商家了解用户信息这一条件后,上述行为就从合法变为非法呢?据有关专家分析,上述法规并未禁止经营者通过大数据技术对消费者精准“画像”并据此区别定价的行为。而且,根据大数据“画像”后,有的商家决定提高价格,有的决定降低价格,后者是不是要罚,为什么?难道是依据道德?

第四,如何看待不同的价格,对应的是同样的商品或服务。

专家与大众看待“大数据杀熟”有一个明显不同,专家一般会守住价格歧视这条底线,即把“大数据杀熟”限定在对同样的产品和服务给出不同价格这一点上。而大众往往会把另外一大类现象划进来,这就是利用大数据出高价,对应的产品有质的不同,或产品附加了上述五类服务,或提供的是产品解决方案(大于单个产品价格之和)。这些显然不仅不属于违法行为,而且正是高质量发展鼓励的高附加值的方向,比打价格战更值得提倡。

至于价格歧视,“大数据杀熟”主要涉及的可能是一级价格歧视。一级价格歧视又称完全价格歧视,指的是企业知道每一个消费者对任何数量的产品所要支付的最大货币量,并以此决定其价格,所确定的价正好等于对产品的需求价格,因而获得每个消费者的全部消费剩余。

但依据现行法律认定“大数据杀熟”属于价格歧视,存在限制条件.《价格法》中规定的价格歧视针对的是其他经营者,而“大数据杀熟”主要是针对消费者。

在“大数据杀熟”成为热点背后,还隐含着一个容易被忽略的更深层次的问题。这就是数字经济倡导的差异化定价,个性化服务,高附加值发展这些新理念,与工业经济遗留的价格一刀切,薄利多销,同质化大规模生产的传统理念之间,存在矛盾。面向高质量发展新格局,建设性的努力,不应是把重点放在消除差异化定价上,而应是鼓励差异化产品与差异化服务发展,与价格名实相副,让优质获得优价。大数据应用需要规范,但不应出于传统道德将大数据污名化,应顺应个性化服务时代的历史潮流,更好发挥大数据在科技向善方向上的作用。

二、差异化定价不等于价格歧视:数字经济学的新解释

瓦里安、夏皮罗《信息规则》曾将价格歧视作为分析的中心,全书除了首尾两章总论外,可以分为需求(第2至4章)与供给(第4至9章)两大类,分别围绕差异化定价与差异化成本两大方面,对数字经济进行了事无巨细的描摹。与差异化需求有关的主题包括“个性化定价”、“版本划分”、“群体定价”(网络效应锁定、“共享定价”),以及“捆绑”、“促销定价”乃至需求曲线。信息经济的观点倾向于认为,不仅不同的供给可以决定差异化定价,而且不同的需求也可以决定差异化定价。后者解构了反对大数据杀熟的大半立论基础。

(一)“市场能够做到完全歧视定价”

这个观点在信息经济学中由来已久。例如斯蒂格里茨认为“市场能够做到完全歧视定价”。

在D-S模型中,固定成本构成了垄断竞争均衡的条件。这是因为,在D-S模型看来,以往分析“未能明确地考虑多样性的需求”,从而导致“认为该均衡导致过度的多样性”。

设n为消费品种数。任意一对商品之间的替代弹性为1/(1-ρ)>1.替代弹性1/(1-ρ)>1.即ρ∈(0.1)时,意味着品种n对效用的影响是正的。若两种产品的相对价格上升1%,则它们的相对消费量的下降会大于1%。高替代性说明人们对消费品种数扩大有偏好。

这可能导致定价高于边际成本的歧视定价,但如果没有成本方面的合理解释支持,则不能认为符合市场的完全竞争要求,而显得不自然。给出固定成本这个原因,有利于证明“市场能够做到完全歧视定价”,背后隐含着产品与服务的多样化,而非同一个质的产品与服务。

为此,D-S模型将固定成本a界定为:

(pn-c)xn=a [2-16]

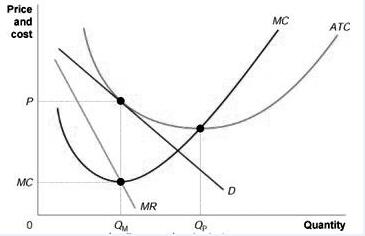

D-S模型中的垄断竞争示意

这里的pn-c是需求价格,指差异化定价减边际成本c(对应在“图D-S模型中的垄断竞争示意”中的P-MC);xn是多样化产品数量,指由需求函数决定的需求数量。从供给角度看,实际就等于在说FC=AC-MC。而从需求角度看,反映的是平均收益(AR,如dd’)高于边际收益(MR)。

“收益加上被正确定义的消费者剩余等于该商品的生产成本”与成本加成[1] 是一致的,在这里,“被正确定义的消费者剩余”对应的就是加成。对应销售成本等张伯仑因素。

罗格.R.贝当古在《零售与分销经济学》中区分了五类分销服务:品类服务、交付服务、信息服务、区位服务和环境服务。其中任何一项服务,都可能造成同一产品有别于他人加成定价。而大数据很可能改变交付服务、信息服务、区位服务的质量,认为数据不创造价值,可能是反智的。管益忻先生认为,这五个方面都与体验有关,用户需求在其中起决定作用。

垄断竞争要证明自己是另一种完全竞争,就要解释自己将均衡价格提高到边际成本之上的理由。

销售成本和固定成本的存在,都可以成为影响价格的正当理由。从而说明垄断竞争是存在这些约束条件下的最优。单从计算看,销售成本和固定成本对应的都是AC-MC,因此同属支持垄断竞争均衡定价的因素。

从基础理论方面看,双需求曲线本质上就是多样化的平均收益曲线,在成本既定下,垄断竞争定价中高于MR的部分(AR-MR),可视为由平均收益带来的边际收益递增的结果,即个别厂商在追求利润最大化(MR=MC)过程中,由于整个相关市场上多样化带来的消费者剩余,将均衡定价提高到平均收益水平,无形中导致厂商的边际收益发生递增变化。对预算约束来说,双需求曲线意味着,在固定的平均支出(如学习成本、锁定及沉淀成本)下,边际支出的递减。因此属于需求方范围经济。

双需求曲线实质反映的是需求方范围经济的思想,尤其当我们将品种、异质性内生进入均衡分析以后,更显得是这样。

张伯仑本人没有明确的范围经济意识(但也没有反对范围经济的意识),斯蒂格里茨之后,双需求曲线一直被与规模经济联系在一起讨论,没人把它与范围经济联系在一起。而范围经济理论一直被认为是以成本讨论为主的报酬递增理论,大类上归为供给理论。但这只是人为设定。范围经济理论的实质内容是讨论多样化经济不经济,因此没必要人为划分只能讨论供给经济不经济,我们将多样化需求经济不经济,也划入范围经济问题,称为需求方范围经济。凡是在讨论需求多样化具有经济性的理论,都可以划入其中。包括行为经济学。这样,双需求曲线依照它自身的实际内容,自然也可以划入需求方范围经济。

当然,双需求曲线与需求方范围经济,既有联系,又有区别。需求方范围经济假设的是供给条件不变,这时的成本是中性的。也就是说,设成本不变,需求越差异化,则收益越高,这表示多样化有效率;加上固定成本均摊,则表示多样化有效能,即范围经济。但双需求曲线用于局部分析时,也可假设供给条件可变,这样就有范围经济与不经济两种可能。D-S模型假设的就是范围不经济,因为双需求曲线虽然可以因差异化偏好而使价格提高,但付出的成本(如研发投入)可能同样高,甚至更高,这样要达到均衡就必须有一个来自规模经济的“补贴”。

需求方范围经济是供给方范围经济的对偶理论。对照要解释的现实,需求方范围经济要解释的是体验现象,与创新现象是对偶现象。一个是需求多样化,一个是供给多样化[2]。需求方范围经济一直不称之为理论,与一个奇怪现象有关。几乎所有经济学理论和经济学家,都对多样化偏好不持异议。也就是说,无论哪个流派,都默认需求多样化至少在效用上是经济的(因为可以提高价格,增进收益)。其实,需求方范围经济理论本身,倒不认为多样化偏好是必然的。而认为现代人的需求既有专业化偏好(从众的一面),也有多样化偏好(与众不同的一面);联系预算约束,中低收入时前者表现更明显,高收入时后者表现更明显。因此,这个问题不是纯逻辑问题,而需要联系收入条件这一历史背景一起加以考虑。

需求方范围经济联系预算约束后,集中关注的是,需求多样化对于均衡定价水平提高的作用。行为经济学提出两种效用,一个是决策效用(理性效用),一个是体验效用;两个心理帐户(实际是两阶段预算约束),一个对应理性定价,一个对应情感定价(体验定价)。而双需求曲线,则顺理成章成为后一个方面(情感定价约束下的体验效用最大化)的合理解释。

对于数字经济来说,这个问题具有特殊重要意义。数字经济是工业经济高度发达——从而人均收入跃过中等收入水平——后产生出来的,多样化的信息技术支持多样化的服务需求,能否在均衡水平立得住(即,赢得GDP中在专业化效率解释之外和之上的一部分稳定增值比重),很大程度上取决于需求在范围上经济不经济。如果工业化基础不稳固,专业化效率不充分,需求在范围上一时经济,久了会出现泡沫;如果工业化比重过大,专业化效率产能过剩,需求在范围上一时不经济,久了会令价格战越来越无利可图,从而刺激市场在利润导向下转向服务化,以贴近用户多样化需求。数字经济与它的冷冰冰的名称(“数字”)显示的相反,更多涉及的是(“美好生活”导向的)体验在需求上到底经济不经济(从而发展可持续不可持续)这样的问题。

从理论本身来看,双需求曲线典型反映了所谓短期的、特殊的、主观的因素,对新古典状态的偏离。

需求中长期、一般、客观的方面与短期、特殊、主观的方面之间的矛盾,构成了双需求曲线背后,非多样化均衡经济学(即,无论这种非多样化来自配置还是利益上的差异),与多样化均衡经济学冲突的背景。而实质分歧则在于,前者认为,一切可还原为物质欲望的需求,都是理性的,因此具有长期、一般、客观的特征,为此否定企业的异质性和环境的异质性;而后者认为“企业家通过创新等活动使市场充满了不确定性”或“企业家将对外部干扰做出反应”[3] 与体验的多样化,构成均衡的本质,强调的是差异性、多样性和异质性。

在“张伯仑精神”中,这些与标准状态偏离的所谓短期的、特殊的、主观的因素,本质上都是异质性造成的,品种只不过是异质性这种内在价值表现为多样性这种形式,而差异化更是多样化这种形式的外在表象。

按分工多样化经济(品种经济)的观点,垄断竞争和“完全竞争”(张伯化改名称为纯粹竞争)只是不同方式的完全竞争;垄断则只与同质厂商的进入数量有关。

在N=1时,一般是厂商越少,垄断性越强;但在N >1情况下,同质厂商(即每一品种内部的厂商)的多少,并不一定能决定“垄断”与否。其中原来归为垄断的多样化产品竞争,在自由进入(没有沉淀成本)条件下,实际是可竞争的。

在这一背景下看双需求曲线,可以认为,有别于完全竞争的需求曲线的垄断竞争需求理论,实质是在反映以多样性定义垄断(实际是把垄断问题理解为多样性问题)的观点。从这个出发点论证,根本之点就不在于主观性、短期性,而在于可以按完全竞争的标准来处理多样化竞争,即建立多样性的完全竞争的理论。而解决这个问题的关键,不在于固定成本、规模经济(虽然也有关),更在于品种本身的内生于整体经济。

浅层次的内生,是内生在需求曲线上;深层次的内生,在内生在范式改变(取消完全竞争中关于同质性与价格的设定)与均衡框架调整中。D-S模型介于二者之间,是过渡性的。

内生品种,开始悄悄改变经济学理论与政策前沿一系列重要结论。一个品种,就是一个独立的市场。其实它们之间的竞争,是替代弹性之争,即争夺收入份额和市场份额的竞争,是在收入约束和资源约束下进行的市场分割。他们分割的,不应算竞争意义上的相关市场。

在数字经济条件下,决定竞争与否的相关市场,应以使用固定成本的单位为划界标准,而不是以一个一个品种(单一厂商)为单位。

在“无差异-差异”两部门定价的价格结构中,差异化定价部分(AC-MC)在工业经济中,只是“附加”的部分(以制造活动为主体,将服务价值“附加”于制造品之上);随着数字经济的兴起,在信息技术与服务化(供求两种差异化力量)双向推拉作用下,附加部分在价格结构中的占比及贡献,渐渐超过了无差异的部分(边际成本定价的部分),因此从附加价值,变成主导价值。

无差异大规模生产的时代,正随着普遍的产能过剩而一去不复返,薄利多销也随之被优质优价取代,在以差异化、多样化和异质性为特征的经济中,绝不能把体验排除在完全竞争之外,绝不能把旨在提高体验和质量水平的创新行为颠倒黑白地当作垄断。否则,高质量发展就无从谈起。

(二)差异化服务是差异化定价的基础

1、数字经济创造的价值要通过差异化定价体现

数字经济所创造的附加值,是差异化价值。它必然要通过差价化定价体现。

高质量发展对应理论经济学的底部,要求澄清质到底(在均衡水平)是否经济,并需要进一步确定,这个质,是什么质,是同质之质,还是异质之质。如果不作这种追问,按工业经济时代在同质性假定指导下的经济学,默认选项一定是质(质的差异)本身不经济,质没有差异最经济,同质性才是质量问题的前提与核心。

把附加值进一步界定为异质性价值,包含这样的新的意思:一是从使用价值角度讲,明确了附加值对应的使用价值,是新质使用价值。其创造新价值,在使用价值上是特指创造了新的质;而创造新质使用价值的来源,一定是创造性劳动。即创造性劳动创造新质使用价值[4]。二是从交换价值角度讲,可以将交换价值进一步区分为抽象交换价值与具体交换价值(如个性化交换价值),后者(附加值)与前者(增加值)相比,是一种“超常价值”(赵培兴,2014)。其“超常”的限度在AC-MC之间(超过AC归入超额利润,无法达到长期均衡)。这里的抽象,对应同质性,具体对应异质性。

把附加值定义为异质性价值,为质量经济提供了不同于工业经济的价值基础。这意味着,高质量发展所说的质量,主要由异质性差别构成,由创新驱动所提供。以别于工业制造所指的产品高质量。在工业制造中,高质与低质,是同一种质之内的差别。把一件低质量产品打磨为高质量产品,并不内在要求创新,而是要求更加标准化。

在现实中,社会基本矛盾分析就隐含了这类问题,无论是“日益增长的物质文化需要”中的文化需要,还是“日益增长的美好生活需要”,都含有异质性因素。文化需要以异质性有别于物质需要;而美好生活,涉及从相对同质化的产品需求,服务需求,向异质性的体验需求(如某种梦想的实现)的升级过程。异质性体验与同质性需求一个重要分野,在于指向自我实现(无论是个体自我实现,还是一个民族伟大复兴的实现)这种高峰体验。

在市场经济和产业升级中,随着人均收入的提高,在经济发展的较高台阶上,从标准化的服务业内部,日益产生衍生发展出以个性化为特征的异质性体验活动,共同特征是具有较高附加值,当然也伴随与异质性相一致的风险、不确定性,例如内容产业(影音产业、文艺作品)、娱乐产业、体育产业、休闲产业等等。其定价多多少少与情感有关。有人认为,当可自由支配收入占个人收入60%以上之后,理性定价为主,会转变为情感定价为主。在情境定价条件下,无论是从供给条件看,还是从需求条件看,对价格歧视(差异化定价)理论就需要重新认识。

在数字经济实践中可以明显看到,越在工业化完成后的高收入阶段,以“美好生活”(幸福)追求为标志的心理需求,在经济生活中占有的比重越来越大,以致必须正视。当然,认为数字经济的需求将以体验需求为主导特色,不等于说不大量存在产品需求与服务需求,甚至它们的绝对值不仅不下降,反而上升。应认识到,它们之间的正确关系是,以产品需求、服务需求为基础,以体验需求为新增长点与主导方向。你中有我,我中有你,并且依一定条件此消彼涨,向前演进发展。

数字经济越发展,随着社会基本矛盾的改变,异质性心理需求越来越成为主要矛盾方面,上述议题在经济学中的位置就需要越往前排。例如,数字经济与数字经济学之所以会特别强调多样性红利,就是因为信息革命带来了这种现实的机会,是工业经济中不曾大范围存在的。由此认为福利的需求本质,不仅仅在于二次分配公平,而主要在于一次分配公平。只有充分释放多样性红利,人对于异质性需求的满足,才具有必要且充分的条件。象凯恩斯主义那样,需求不足,反而用无需求的需求(供给侧的无效需求,如战争、浪费)来补,带来的是人的彻底异化。

2、拉姆齐定价符合广义最优

在平台经济中,这种情况正是独立于平台的增值业务所处的位置。增值业务的开发者不依赖于对固定成本进行投入,而仅凭自身具有的可变成本完成了生产。在增值业务中,产品差异化意味着“每个企业的需求曲线都不同于其他企业”[5]。差异化造成加价的效果。在这一过程中,消费者剩余得以提高。消费者剩余提高,意味着在完全竞争均衡之上,存在一个稳定的被社会认同的福利。之所以稳定,在于它实际反映的是另一种均衡,即基于品种的均衡。

从成本角度看,增值业务的提供者之所以能够经济地提供异质性的产品和服务,正在于互联网平台存在广泛的范围经济性。平台通过分享(以租代买提供)作为平台基础业务的固定成本服务,使增值业务在整体上呈现品种越多,相对成本越低这种范围经济现象。

在这些条件下,品种数(表现为品牌数量)N被表述为T/F,即(F+mq)n=T中,成本函数为C=F+mq,而可变成本mq为0时,总资源比固定成本。当mq=0时,n=T/F。也就是各个品种所消耗的成本,可以将总资源分割为多少品种数量。T在计算上的含义,是品种与数量之积,称为社会总资源[6]。

拉姆齐定价 (Ramsey Pricing)指高于边际成本的最优定价。当某一商品或服务(在我们看来通常是差异化的商品或服务)的价格提升所产生的净损失(附加成本)小于运用附加收入所产生的净收益时,当需求曲线下方面积与价格水平所界定的“消费者剩余”总量贴现值被最大化时,经济被认为是有效率的[7]。

三、差异化定价是体验经济必由之路

差异化定价不光是一个理论问题,更是一个实践问题。以差异化定价为核心的经济,是体验经济。它是高质量发展、创新驱动型经济的内需基础。有必要坚持质量、创新与体验基于差异化定价的三位一体的观念。

(一)托夫勒谈体验经济

2001年11月,我与托夫勒就体验经济问题进行过一次长谈。

体验是更广大浪潮的一部分。

1、托夫勒提出“体验”的初衷

上世纪70年代,斯坦福研究所提出一个问题:“在一个国家里,当基本物质需要用生产能力约3/4甚至1/2就可以满足时,就必须进行根本性的调整,使经济健康发展”。这和我们“十五”进行产业结构调整的形势很相像,都面临产业向何处升级的问题。

“服务业之后,还搞什么”?当时,托夫勒从需求结构调整角度得出结论是,“体验制造商将成为经济的基本(假如不是唯一的)支柱”。

意思是,打完了价格战,满足了用户产品需求;打完服务战,满足了用户服务需求后,用户还需要什么,托夫勒在1970年提出了一个本地球在2000年才普遍认识到的结论:需要“体验”这种东西!

托夫勒在70年代预言:“来自消费者的压力和希望经济继续上升的人的压力——将推动技术社会朝着未来体验生产的方向发展”;“服务业最终还是会超过制造业的,体验生产又会超过服务业”;“某些行业的革命会扩展,使得它们的独家产品不是粗制滥造的商品,甚至也不是一般性的服务,而是预先安排好了的‘体验’。体验工业可能会成为超工业化的支柱之一,甚至成为服务业之后的经济的基础”。

所以我上来就对托夫勒表示敬意说:2000年《哈佛商业评论》和约瑟夫·派恩(B.Joseph PineⅡ)詹姆斯·吉尔摩(James H.Gilmore)提出了体验经济(experience economy)时代来临,随着微软提出XP,HP提出全面客户体验(TCE),中国也在形成一种体验经济的热潮,包括联想在内的许多厂家领先纷纷提出体验经济的策略。我注意到您早在1970年在《未来的冲击》中就曾用了一整章(第十章)来论述同样的问题。当时您提出制造业之后是服务业,服务业之后是体验业。我认为这个看法和你提出的三次浪潮的划分具有同等伟大的意义。

紧接着我们发生了争执,托夫勒夫人认为她丈夫这个发现没有三次浪潮的发现那样伟大。而我坚持一样伟大。托夫勒在一旁微笑不语。

2、提出“体验业”的根据——产业革命的演进逻辑是什么?

我问托夫勒:如果说“从制造业到服务业到体验业”这种转变有一个逻辑,一般人是从心理的角度去理解,而我觉得从马斯洛的人类需求升级的角度,可以更好地说明这个问题。(意思是,制造业满足的是一般的生存需要,服务业满足的是发展的需要,体验业满足的是自我实现的需要。)马斯洛所说的“自我实现”,是否应当是体验业的理论依据。换句话说,体验业要满足的顾客需求,有质的不同,是要通过网络达到高峰体验(Peak experience)或者是高潮。

托夫勒进一步解释了从生存到发展到自我实现的历史和逻辑过程。他说:他们(顾客)(一方面)希望所生活的环境有一定程度的稳定、重复和熟悉程度,但是(另一方面)要求得到一些刺激和兴奋这样的(东西),他们希望有范围广泛的各种体验他们能感觉到。但是在各种情况下,他们希望这种体验尽管是兴奋的,刺激的但是安全。(意思是,网络这种虚拟体验,可以使体验即刺激又安全)。

托夫勒夫人补充说:我们两家的祖先都是农民,当时他们太忙了,忙于养家糊口或满足于生计,满足于存活,不考虑别的。马斯洛这个美国著名的心理学家也谈到了这种阶梯式的需求。直到不久前,有一部分的人口中,他们其他的基本需求都已经得到满足了,他们才开始了有其它的附加的需求,就是说心理上得到一种满足,一种刺激,一种新鲜感,过去有这种需求的人只是很少很少一部分人,王公或权贵,实际上当时人只有那些权贵才有这样的一种条件,能够去探索这种需求,看它的边际,它的限制到底在什么地方。而平常人的生活根本就找不到这种多样化的、丰富多彩的一种生活经历。

在此前一天的演讲中,托夫勒提到:“1956年,美国首次服务业和信息业从业人员超过了‘蓝色的’工厂工人人数,这发生的一切意味着美国从制造业转向服务业,从服务业转向信息处理和信息交换,转向通信。这仅仅是以后一系列变革的开始。这一切最终导致了经济上的大幅增长,这种增长的机制直到今天也没有研究清楚。”对照他在1970年的产业划分。这里的“信息处理和信息交换”对应的,正是体验业的位置。

德国波恩大学经济博士、新加坡南洋理工大学商学院的唐方方在《信息商品是体验型商品》一文中,把信息业与体验业结合起来,有助于我们理解二者的对应关系:我们实际上已进入信息经济社会,信息商品相对于传统商品在行销上提出了新的策略要求。因为信息商品是体验型商品,消费者要体验后方知道其价值,而一经体验后便不需要非花钱买下来不可。一方面消费者要先体验,一方面企业担心消费者不付费,最好的行销策略便是提供浏览尝试和建立品牌认定。

托夫勒夫妇始终在把我想问的“高峰体验”,说成是“刺激”。我本意是,制造业(产品经济)中,商人控制的制高点是质量和价格;推论体验业中,商人控制的赚钱制高点,是不是高峰体验(又称酷毙、爽呆——对应英文的flow)。但他们没有正面回答。不过托夫勒肯定体验业的根据是自我实现,这也算我们从体验经济的原教旨倡导者那里,为大家讨回的一个重要的权威说法。

总起来看,托夫勒“体验论”原教旨的精髓在于,他用一种历史和逻辑相统一的观点,认识到产业结构的升级,要有需求结构的相应升级,作为内生的支持;认识到信息和生命技术在这种转变中的关键作用;认识到个人体验种种不同于服务需求的特质。但这不等于说,托夫勒的认识不存在局限性。体验经济的实践,特别是TCE(整体客户体验)的提出,丰富和发展了最初由托夫勒所提出的思想。

(二)重新认识体验经济中的消费者剩余

1、体验不是主观的,而是客观的

一般的数字经济解释,往往只谈创新,不谈体验,这主要是由于存在生产者中心情结,忽视数字经济的需求导向特征。以为生产是客观的,需求是主观的。体验更加主观,只有可标准化的才是客观的。甚至认为量对所有人都一样,是客观的,质因人而异,因此是主观的。这些都是不正确的见解。异质性,是客观现象。异质性需求,也是客观存在的需求。从经济学角度看,服务与体验不能说哪个客观,哪个主观。表面上,体验可以达到高潮(高峰体验),而服务无所谓高潮,似乎体验更主观。但那是心理学标准,不是经济学标准。经济学看体验,是从拉姆齐定价看它的消费者剩余,是否可以稳定存在。如果可以稳定存在,达到相对(体验周期)而言的长期均衡,它就是客观的。其客观性在于,这种体验带来的溢价,来自更高的服务质量与一般标准相比在质上存在的差异。其消费者剩余来自用户客观的心理满足。

从异质性来认识体验,与从多样化来认识偏好,含义有所不同。

第一,二者具有同质性与异质性的不同。经济学区分偏好与心理,偏好是可以用基数和序数法加以标准化的,而心理是无法用常规方法标准化的,是异质性的。多样化偏好仍然属于服务的范畴,而非体验的范畴。而多样化的心理(如边沁说的快乐与痛苦)实际是异质性的“偏好”,它属于体验的范畴。

第二,二者具有主观性与客观性的不同。

多样化偏好——在标准化为效用之前——更多是一种主观需求,而异质性体验,在主观心理层面之上,还有纯客观的一面。

人类第一次认识到体验不仅关系到心理,而且是客观的。要追溯到胡塞尔。胡塞尔反对只从心理学一面方面认识体验,而认为体验还具有纯客观现象的一面[8]。认识体验的客观性,实际是认识“以人为本”(人的目的、意义)的福利经济学内涵的问题。

人类的需求,从根本上说,可归结到对“美好生活”的最终追求。这种需求从个体看可能是主观的,但从整体看却是客观的。它是最根本的社会客观体验(或者说客观目的)。

对什么是美好生活,可以有不同角度的解释。第一种认识,用幸福来概括美好生活,即追求快乐,避免痛苦,例如人因为追求享乐而进行个性化体验;第二种认识,用自由来概括美好生活,例如人因为追求自由选择而进行创造、创新、创业、创意和能力释放,或进行差异化、多样化、异质性的需求选择,包括通过知识获得更大自由;第三种认识,用公平(包括正义)来概括美好生活,例如人因为追求公平而选择包容性发展,也包括环境保护等绿色公平。

2、平台经济必然趋向APP化的体验

在平台经济中,这种情况正是独立于平台的增值业务所处的位置。增值业务的开发者不依赖于对固定成本进行投入,而仅凭自身具有的可变成本完成了生产。在增值业务中,产品差异化意味着“每个企业的需求曲线都不同于其他企业”[9]。差异化造成加价的效果。在这一过程中,消费者剩余得以提高。消费者剩余提高,意味着在完全竞争均衡之上,存在一个稳定的被社会认同的福利。之所以稳定,在于它实际反映的是另一种均衡,即基于品种的均衡。

从成本角度看,增值业务的提供者之所以能够经济地提供异质性的产品和服务,正在于互联网平台存在广泛的范围经济性。平台通过分享(以租代买提供)作为平台基础业务的固定成本服务,使增值业务在整体上呈现品种越多,相对成本越低这种范围经济现象。

在这些条件下,品种数(表现为品牌数量)N被表述为T/F,即(F+mq)n=T中,成本函数为C=F+mq,而可变成本mq为0时,总资源比固定成本。当mq=0时,n=T/F。也就是各个品种所消耗的成本,可以将总资源分割为多少品种数量。T在计算上的含义,是品种与数量之积,称为社会总资源[10] 。

当实现了这一切后,小批量、多品种的生产方式将取代无差异定价的工业生产方式,成为人类的新常态。

[1]参见安虎森《空间经济学原理》,经济科学出版社,2005:39-41.注意与古诺加成的区别。

[2] 创新当然也包括以供给多样化形式(“与众不同”方式)提供专业化效率提高的解决方案。但这里的创新是就其(创新本身的)供给方式而言的。

[3] 亨利.W.狄雍、威廉.G.谢泼德《产业组织理论先驱——竞争与垄断理论形成和发展的轨迹》,经济科学出版社,2010:20.作为熊彼特创新精神基础的企业家精神,不应是指对科学管理的代理,而是给系统带来活力的企业生命力。相当于把资本家从资本的人格化(合目的),变为有目的的资本(活的资本)。

[4] 赵培兴.创新劳动价值论——论超常价值[M].北京:人民出版社,2014.

[5] 卡尔顿、佩洛夫:现代产业组织(第四版)[M],北京:中国人民大学出版社,2009:207

[6] 计算方法见卡尔顿、佩洛夫:现代产业组织(第四版)[M],北京:中国人民大学出版社,2009:228

[7] 汪丁丁《也谈电信竞争的基本方式》,载《风的颜色》(社会科学文献出版社,2002)

[8] 胡塞尔:纯粹现象学通论[M]:北京:商务印书馆,1997:146

[9] 卡尔顿、佩洛夫:现代产业组织(第四版)[M],北京:中国人民大学出版社,2009:207

[10] 计算方法见卡尔顿、佩洛夫:现代产业组织(第四版)[M],北京:中国人民大学出版社,2009:228