■ 中国政法大学商学院 程碧波

本文主要介绍笔者在《循环守恒、国计全环》部分研究成果。2006年笔者出版了《国计学》第一版,在中国传统经济理论基础上首次建立经济双循环模型,随后在2007年我的博士毕业论文《均衡增长模型及在经济分析中的应用》第一次将此双循环模型应用于中国经济的实证分析,准确研判中国之后十多年的经济发展。2010年出版《国计学》修订版,2015年出版《国计学 国计民生的系统科学》,将双循环建模不断完善,见图1.

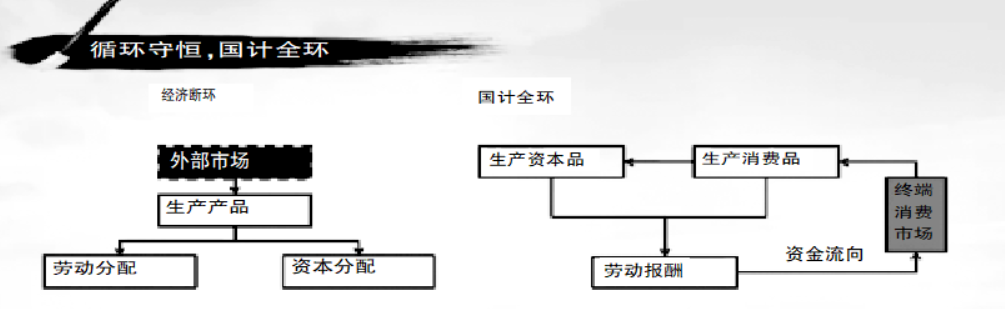

●图1 西方经济学与国计学架构对比

西方经济学是建立在鲁滨逊经济的小生产者模型基础上,其体现欧洲小国经济面对无限国际市场的特点,没有形成内循环经济,亦无法形成内外共同作用的循环经济,所以根本谈不上循环体系。只有中国这样的大国才有内循环以及受内循环影响的外循环经济体系。

西方经济学所谓理性预期的“准确预测能力”来自于西方经济学的微观本质。当把整个经济视为鲁滨逊个体经济时,所建立的经济学模型是经济增长模型,也就是个体的长期投资回报模型。此模型的数学范式,是个体根据假设的生产函数和消费效用贴现率计算不同技资率下未来消费流的效用贴现最大值。通常还对效用函数、生产函数做数学上的限定,以使此模型可解且解的数量有限,甚至使解的数量唯一。由于最大值可解,故此数学模型是负反馈系统。负反馈是指当主体的选择无论从哪个方向偏离最优解,函数值都将减少。因此市场中任何主体都没有偏离最优解的意愿。又因解的数量有限甚至唯一,故此数学模型是简单系统,市场中所有人的解都相同,能形成一致预期。当市场中所有人都面临类似 “1+3=?” 这样的问题时,显然整个市场能形成一致预期: “4”。而这个预期与模型解必定相同。这就是当代西方经济学理性预期推导的全部逻辑。它的本质是说,当把一道解唯一的数学题放到市场中,市场中所有人都可以计算出这个正确的解,由此形成理性预期。然而负反馈的简单系统在人类经济中极为个别,人类经济总体来说是正负反馈交织的复杂系统。

但是理性预期不适于复杂系统。宏观经济是复杂系统。复杂系统的基本标志即解的数量趋于无穷,或至少相对人类计算能力来说趋于元穷,理性预期就难以求解。理性预期在经济正反馈系统中也无法存在。正反馈是指人们的行为朝某方向偏离时,所获收益更大。而此收益将反馈回经济系统,使行为更加朝此方向偏离。负反馈系统中对系统的随机扰动会被负反馈损耗,从而降低噪声,提高预测准确度,因此具有稳定概率分布,可形成理性预期的期望值。正反馈系统中对系统的随机扰动可能被正反馈放大,形成整个系统的震荡,不具有稳定概率分布,无法形成理性预期的期望值。复杂性和正反馈性是人类经济社会的一般特点;负反馈的简单系统只有在家庭理财等极个别领域出现。理性预期不存在于复杂系统和正反馈系统,是纯粹逻辑推导的结论,亦表示为国计运行模型的数学形式。

我国自古就有国计之学,周朝称之为“官计”,《周礼》中“以八法治官府……八曰官计,以弊邦治”。西周设有比较完整的国计组织。司会为官计之长,凡财务会计必揽,负责组织官计工作;司会所属有司书、职内、职岁与联币四大官员,分管会计与出纳事务;此外,形成了以参互考日成、以月要考月成、以岁会考岁成的国计报告制度。管仲很注意国计原理的总结和运用,在当时推行了国家调控经济的一系列措施,包括扩张财政政策、公开市场业务、反垄断、打击金融庄家、推行社保制度等。以后历朝历代均设有官计机构,配备有专职官计官吏,汉代及以后将“官计”改称“国计”并出现了复式记账法。

西方经济学的生产模型只是单生产模型,无法体现社会化大生产的结构关系,而宏观经济的波动往往是结构问题而非总量问题。国计学则建立并行的产业链社会化大生产模型,建立了空间横向和时间纵向上的纵横生产函数,整个循环系统均围绕此生产结构而建立。这为中国经济学、中国金融学的建模打下了坚实基础。

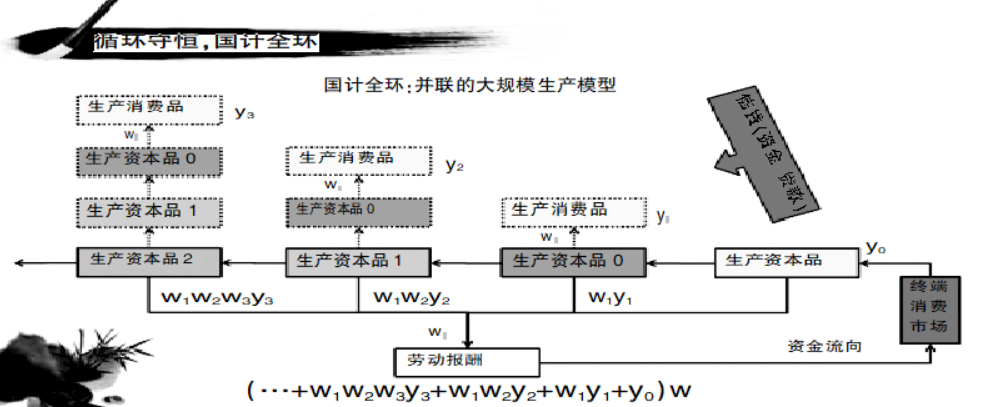

宏观经济本质特征在于社会化的纵横生产。纵向生产指社会产品形成产品链。任何产品都由更初级产品生产而来,一直到原材料采集。横向生产指任何时刻社会都在同时生产从初级产品到最终消费品的整个产品链,可买到产品链任何环节的产品。宏观经济时空纵横联系的整体属性使其区别于简单的多个体经济。国计学对西方经济学体系的特征、货币分析与实物分析关系的特征、经济学与金融学关系的特征,乃至组织管理整体与局部关系特征的剖析,都属于基础研究范畴。国计学构建了社会化纵横生产体系下产品流和货币流平衡关系的运行模型和国计组织理论。以国计运行模型为例,在描述社会经济诸关键要素的同时力图将模型精炼得更加简洁,这个模型同时衔接资金流量表、央行和金融系统资产负债表、国民资产负债表、投入产出表、国际收支平衡表、国际收支头寸表及企业财务报表,既描述了当前的经济结构,又包含未来的结构变化,覆盖了宏观经济运行的主要内容,见图2.

●图2 国计全环:并联的大规模生产模型

国计学把握复杂系统的出路是从宏观到微观建立起经济流量勾检分析。宏观经济各流量的边界条件、句检条件都具有国计簿意义上的确定性,这是经济系统的硬性约束,与市场白发行为无关。通过此约束可获诸宏观要素间的方程联动关系,构造宏观流量分析模型,建立基于物理定律而不是心理学的宏观经济分析理论,来确定性地描述经济社会,使其成为科学。

通过宏观经济流量约束分析,可获经济体的约束边界,但这并非全部。宏观诸流量的边界等约束条件犹如市场中的一条条无形管道。我们知道市场必须要在这些管道中流动,但各市场主体却可自主决定流向哪条管道及其流动速度。此自主性来自人类智力博弈,具有无穷创造性。也因此经济体成为正负反馈交织的复杂系统,常具有无穷多解而不存在理性预期。

依据宏观经济流量管道建立宏观经济约束模型,让真实人扮演市场角色,在模型约束下完成市场行为。各扮演者发挥自主性来争取更多利益,就构成宏观经济推演系统。解的无穷性使每次推演都有不同棋谱。犹如围棋学习一样,棋谱数量元限并不妨碍人们通过大量棋谱学习来提高棋艺、分析市场。棋谱学习将是未来宏观经济分析的重要方法。

国计学相关经济金融理论在政府、交易所、大企业、大机构等市场主体分析经济上有更大优势。这些主体有条件掌握较多的市场信息。市场信息越充分,经济方程中未知数越少,方程求解越精确,反之方程求解越不精确。本文先不谈定量分析判断,单从定性的角度讲,根据国计学有以下结论:

消费与资本的共辄原理。由结构方程式可知消费与资本存在共辄关系。未来消费时间序列及技术水平决定当期资本品总量及结构(开放经济下包括进出口结构)。封闭经济下当期资本品增多对应未来某时期的消费品增多;反之未来某时期的消费品增多也对应当期资本品增多。

消费与资本的正反馈原理。由消费方程式租资本方程式可知消费与资本存在正反馈。若消费方程式失衡,表现为消费购买力不足,资本方程式的资本收入将下跌,资本品购买减少,投资压低,引起消费方程式进一步失衡的正反馈。结构方程式中消费和资本均萎缩,收益方程式的增长率下降。反之则会引起经济泡沫的正反馈。

一般而言,资本总是试图压低成本,包括工资成本。工资成本的压低使消费方程式失去平衡,引起消费方程式和资本方程式的彼此正反馈,并直接使结构方程式和收益方程式萎缩。

扩张财政政策压缩消费结构的原理。消费不足时,以扩张性财政政策增加投资,短期内可扩张工资平衡消费方程式,却使结构方程式中当期消费品比例下降,未来消费品比例上升。若固守此收入分配比例,将在未来产生更严重失衡。

货币流与实物流正反馈的原理。消费方程式和资本方程式均含货币信贷。若大量货币储蓄,周期存贷差便产生,本期限内信贷冲销不能完成,出现金融危机。货币因储蓄而等价于被冻结,消费方程式和资本方程式均失衡,产生消费与资本失衡的正反馈,使结构方程式和收益方程式萎缩。经济紧缩使抵押物价值下跌和赢利前景看泼,信贷加剧紧缩,货币储蓄继续增加,周期存贷差继续扩大,货币危机加剧。反之会有信贷与消费资本方程式、结构方程式及收益方程式扩张的正反馈。

收益方程式受经济物理技术条件限制。当实物资源充分就业,增长便达极限。若信贷继续扩张,货币便转化为膨胀物价。此时只要消费方程式、资本方程式、结构方程式、收益方程式和周期存贷差任一出现相反方向失衡,逆向正反馈发生,泡沫就易破灭。物价急剧膨胀时,人们将囤积物资、增加投资、压低消费、降低结构方程式中消费比例值。消费比例的变动将在未来引起消费方程式衰退,泡沫破灭。

经济失衡下的经常账户平衡。消费方程式中,在经常账户平衡时,此时若消费内需不足,资本必有进口,反之同理可得。故若国际市场无限大,通过外贸总可获经常账户平衡。消费内需不足时,消费方程式中为本国使用的消费品将减少,资本方程式中本国使用的资本品中有相等价值的部分来自外国生产。严重时本国消费水平降低、本国生产为外资替代的现象将出现,且本国从供给和需求两端受控于国际市场。故衡量对外依赖的一个重要指标是外贸依存度[(当期进口+出口) /GDP]. 而非净出口,有人认为应取消外贸依存度指标,改之以净出口指标,此看法并不谨慎。

若国际市场有限,消费和资本方程式的失衡还将影响汇率等系列因素。如消费需求不足而国际市场有限,间接汇率将被迫下降,即本币贬值,才可满足消费平衡。本币贬值不利资本品进口,故此种经济将于销售末端降低收入,于生产端提高成本。

影子汇率问题。影子汇率指央行外汇储备为零时,允许市场自由浮动的市场汇率。消费、资本及外贸方程式含外汇债权债务关系。净债务,但外资持有的债权凭证多是本币,故若净债务过大,影子间接汇率将低于现行汇率,以降低风险,本币有贬值趋向,反之有升值趋向。净债务也应区分对冲周期。即使债权总量高于债务,若某周期内可动用债权数量低于到期债务,本币受金融组击而贬值的威胁仍然存在。

西方经济学中技资品和消费品同质可相互转化。投资多,消费就少;消费多,投资就少。现实中虽然财务上与物质形态上的技资品和消费品有所交叉,但商品的物理形态会决定商品的主要用途。例如,生产出来的电视机主要供人消费,即使其作为投资品也仅限于企业采购来做培训等用途,除此之外,不能把它又拿来生产其他产品一一除非把它砸烂作为废品回收。此时消费和投资就不是此消彼长的关系,消费电视机并不会导致电视机的投资减少,相反不消费电视机反会导致电视机的投资减少。

不管消费率和技资率是多少,合理的原则是,若最终产品已经生产出来而且其物理性质决定其很难转化为其他投资,那么这些最终产品就应当被消费。由此投资率和消费率就转化为另一问题:生产消费品的比例。若要提高投资率就应少生产消费品,多生产资本品,反之可推。

一些理论一方面鼓吹高投资率,另一方面鼓吹中国不直发展高科技产业而应发展租放型回收期短的产业。从微观上看,这两个主张完全可以统一:一个企业投资回收期短、高投资率,完全可以发展得很快。但落实到宏观经济领域则是矛盾的。回收期短、产业链末端的生产常是消费品生产,而离终端产品越远的生产就是消费品产出滞后、资本品产出越多的生产。排除掉产业链上游的原材料开采业,产业链上游的生产主要是基础研究、高精尖科研、重 业等问收期长的生产。因此,国家要追求高投资率的高速增长,就必然应发展同收期长的产业;若发展短期见效的产业,短期内就会有大量消费品产生。大量生产消费品的同时却鼓吹扩大投资率、降低消费率,那就会出问题。

又或者有学者提出,即使发展短平快项目,只要大量终端产品出口换网投资品,就可以高速增长、高投资率与短平快项目兼顾。然而,由于大量终端产品用于 tH 口而不是同内消费,人民生活水平并不会比发展长周期产业更好,不会因为同收期短而获益。相反,却有大量人力和时间被花费在低层次的重复生产上。

西方经济学缺乏消费的一席之地。虽然西方经济学的公式都以消费效用作为优化目标,但消费本身并不反作用于生产函数。消费越少投资越多,西方经济学公式中财富增长就越快一一虽此时消费效用贴现不一定最优。但决策者包括学者们谁又真把效用贴现这个虚无的东西当一回事呢一一财富增长才是看得见摸得着的东西,消费除了给人快感外不过是在损耗财富,因此都恨不得把消费压到最小。

然而,在国计学中消费并不是纯粹的财富损麓,相反消费是人力资本的再生产。合理的消费数量和质量可培养出高素质人才,这才是真正的财富之源。若认同各种群的人们天生资质分布类似那么只要向数亿农村孩子提供等同于北京、上海的饮食、穿着、医疗、教育等消费条件,则未来0年到 20 年间中国将完全消灭农民阶层,彻底解决“三农”问题,全国人民的素质都如北京上海。这是合理消费的生产力效果。相反,若不重视人的再生产而一味追求物质财富,中国农村问题不但长期内难以解决,还可能产生不稳定因素。

如果假定中国经济增长率为8%,则中国的有效投资率就是 30% 左右,可放裕度到35%,消费率应同步上升到65%以上。投资率超过这个比例,无论是否出口都会是无效投资。无效投资一个体现是投资失败,另一个体现是贪污腐败。贪污腐败在数据上一方面体现为投资中出现大量消费品,另一方面体现为大量资金被私人占用,拉大贫富差距。最终都会导致信贷危机与通胀并存。若增长率低于8%,则有效投资率应更低,消费率应更高,经济才可能平衡。

关于信贷危机也要纠正一个误区。一般人认为货币总量过大必与通胀并存,这并不正确。货币分狭义货币和广义货币等。广义货币中包括长期存款。若长期存款过多而流动资金少,说明大量资金退出市场,银行无法回收信贷,企业无法获得经营收入,经济有趋冷威胁,由此迫使政府要么继续放松银根来补充资金增加货币量,要么信贷危机爆发。若政府句销坏账,将失去回收贷款能力,削减货币储备,从而削弱货币控制能力,导致未来通胀。所以广义货币过大常是资金紧缺、信贷危机的标志,狭义货币大常是通胀标志。不分货币结构而用一个货币量来衡量经济,是错误的行为。中国不得不寻求出口来解决资本收益率不足问题。但为了缩小外贸顺差中国又不得不大量进口,形成对同内资本品的挤斥,在产品销售和原料供给两方面依赖于国际市场。

在国外热钱涌进中国进入经济体投资时,中国外汇储备用于购买外国国债,等价于同外热钱可推进中国通胀、控制中国紧缺资产,而中国外汇储备却进入外国政府手中,退出流通。在双方竞相印刷钞票来互换的情况下,中国发生通胀外国产生通缩。又因为外资收益率高于中同外汇收益率,以及人民升值、地下黑钱等因素,若资本项目贸然开放,中国很难守住历年外贸的成果而不得不管制资本。

资本管制下中国主要依赖央行和外管局等少数机构对外投资外汇储备,太少的人力导致投资过分集中,即使技资于外国国债也由于金额太大而暴露在高风险中,外国政府和资本容易围剿集中投资。中国要想降低对外投资的风险,提高对外投资的效率,不得不开放资本,允许广大企业主体根据自己的需求对外投资分散投资风险,将这些投资渗入外国经济体的毛细血管以使对方无法精确打击。但开放资本又将面临前述外资金融攻击威胁。此两难困境来自经济结构失衡与腐败并存,没有从双循环的角度整体协调国家经济。