■赵固平

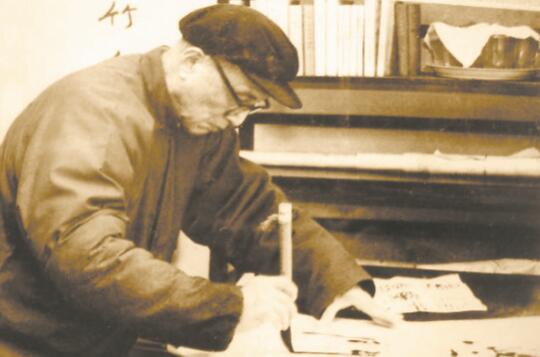

朱东润(1896-1988),名世溱,字东润,以字行。著名传记文学家、文学史家、教育家和书法家。

朱东润先生生前长期主政复旦大学中文系,为我国的文化教育事业作出不可磨灭的贡献。曾任国务院第一届学位评议组成员、国务院古籍整理规划小组成员、中国作家协会理事、全国写作学会名誉会长、中华诗词学会顾问、上海古典文学学会名誉会长、国际笔会上海中心理事、《中华文史论丛》主编等职。先生一生历经沧桑,追求真理,自强不息,执着进步,1979年84岁高龄加入中国共产党。先生师表人伦,为国储才,桃李天下,名满海内外。先生学术精湛,学贯中西,求真创新,著作等身,以开创学科和功力精深而久负盛名。先生雅好翰墨,毕生临池,书法艺术植根秦篆汉碑,风格苍朴超逸,深为世人钦佩和宝重。

朱东润先生赤子情真,长期关心家乡的建设和发展,晚年将在泰兴的房屋和书物赠献家乡图书馆,嘉惠后学,敷扬文教,奉献精神为世人所敬仰。

风雨百龄 一代宗师

朱东润先生近一个世纪的人生历程,既保持了中华民族优秀知识分子刚直守正、以道德立身、以天下为己任的节操,也体现了追求真理、尊重科学的精神。一生大节,正气凛然。风雨百龄,楷模一代。

1896年12月4日,朱东润诞生在泰兴县城苏利巷老宅。1907年春,以第一名考入襟江小学。秋,得族人资助,赴上海投考南洋公学附属小学。1910年夏,受南洋公学校长唐文治先生相助,升入南洋公学中学部。南洋公学中学部举办国文大会,朱东润作文深得古文大家唐文治赏识,特意排其第十三名。唐意在仿五代和凝主贡举独爱质之文的故事:“君文合在第一,暂屈第十三人,用传老夫衣钵。”足见唐先生的器重和希望,一时传为佳话。1912年秋,辍学,入上海文明书局任校对。年底入商务印书馆任《小说月报》编辑助理。1913年初,在上海参与蔡元培、吴稚晖、汪精卫等创办《公论报》,宣传革命。后得吴稚晖资助留学英国,次年入伦敦私立西南学院,研读西方文学。1916年,袁世凯称帝。朱东润“不愿以区区之身,与儿皇帝共存于天下”,毅然放弃刚刚获得的官费留学生条件,搭船回国参加反袁斗争。后任上海《中华新报》地方新闻编辑。1917年秋,任广西第二中学外文教员。1919年,应聘南通师范,兼任江苏省立第七中学(南通中学)教师。1920年初,回泰兴完婚。夫人邹莲舫,时年21岁。朱东润自书结婚门帘“三万六千日,东南西北人”,寓意以天下为己任。1927年6月,应邀任南京中央政治会议秘书。因不满官场腐败,在宁仅80日即辞职。回南通师范(张謇中学)任教不久,南京复函,再邀赴任,拒绝。自此终身从教。1929年,武汉大学创办始一年,应聘前往任预科外语教师。文学院院长闻一多嘱开“英国文学论著”和“中国文学批评史”两门课程。1931年起改任中文系教授。1937年8月,全民抗战始。在日寇飞机盘旋声中,用工资、稿酬撙节筹建的新居落成,位于东鞠家巷东首,朱东润亲题“师友琅琊”额。1938年,兼课上海沪光中学泰兴分校。年底,离妻别子,绕道越南,远赴重庆,任教武汉大学。1942年8月,任教重庆中央大学。1946年6月,与中央大学师生集体返南京。次年秋,任教无锡国专。1948年秋,任教江南大学。

1951年春,赴北京人民出版社工作。未几,任教山东齐鲁大学历史系。秋,任上海沪江大学中文系教授。1952年,加入中国民主同盟。10月,任复旦大学中文系教授。1957年2月,出任复旦大学中文系主任。1959年1月,回乡,提议捐献私宅,供地方办图书馆。1960年8月,参加新《辞海》审定工作。1961年2月,出席全国大学文科教材会议,被指定为文科教材《中国历代文学作品选》主编。5月1日,与复旦大学周同庆、谭其骧教授同至锦江饭店,受到毛泽东主席接见。后赋诗一首。1964年8月,再次回乡洽谈捐宅事宜。1966年,文化大革命开始,教授工资被取消,次年下放宝山县农村。1968年回校劳动。11月30日,夫人不堪忍受精神折磨,含冤去世。文革初期,朱东润作为复旦大学第一批“资产阶级反动学术权威”横遭批斗。他风骨凛然,义正词严地反驳:“我嘛,‘权威’勉强算一个,‘反动’嘛,则未必吧。”造反派头头恼羞成怒,将一把缴获的旧日本军刀架在他脖子上,斥问:“你是什么东西?”“我是中文系主任!”朱东润常说:“人不可以有傲气,但不可以没有傲骨。”1971年,参加《二十四史》中《旧唐书》、《旧五代史》校点工作。1974年,参加《春秋左传》等书校点工作。1978年,于《解放日报》发表《元旦献诗》:“正催腊鼓又迎年,海上歌声已沸天。四害除尽真大治,九州共赞最贤能。登攀定见群英力,领导全凭意志坚。我是冯唐渐老去,每看騕嫋着先鞭。”获平反,恢复中文系主任职务。招收唐宋文学研究生。1981年,任名誉系主任。秋,赴京参加国务院学位委员会第一届会议,任文科评议组成员,首批文科博士生导师。1982年,派子女回乡参加泰兴县政府举行的捐屋交接仪式。1985年,招收传记文学博士研究生。1986年,上海作家协会、复旦大学中文系、泰兴县委县政府假座上海作协礼堂,联合举办“庆祝朱东润教授九十寿辰及执教七十周年纪念会”。1988年2月10日,病逝,享年92岁。

朱东润先生献身教育和学术研究事业70余年,始终以梁启超“战士死于沙场,学者死于讲坛”自励,90高龄依然执掌教鞭,著述不辍。先生治学,特立独行,实事求是;不受绳束,大刀阔斧;严谨周密,循序渐进。先生著作等身,达20余种,逾千万字,凡所著述皆独抒卓见,不与流俗苟同,领域之广,成就之大,在海内外学术界影响深远。

师表人伦 桃李天下

朱东润先生常说:“国家总是自己的国家,自己对于国家有永远不能解除的责任。”虽历尽艰辛,终不易报国初衷。虽桃李满天下,而未尝以师道自尊。虽著作等身,而未尝以作者自居。先生的道德风范和人格力量充分体现了中国优秀知识分子立德、立功、立言的传统美德。

先生经常教育学生和子女:“读书人一生两件大事:做人,做学问。做人始终是第一位的。人的才能有高低,文字可以写多写少,但做人马虎不得。一个人的文章再好,品行不足取,也就不足取了。”

先生青年时自书“做人六要”:做人要诚实,读书要用心,运动要努力,遇事要和平,时间要爱惜,钱钞要分清。

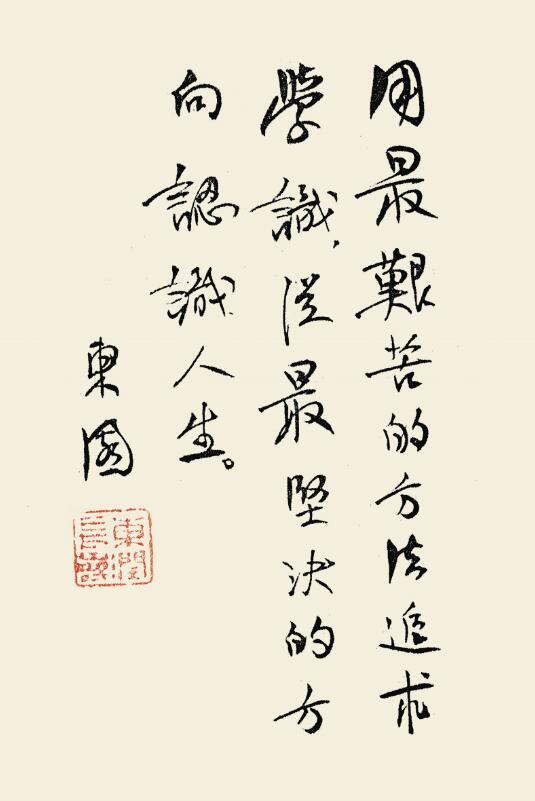

1947年,先生在其子朱君道的泰兴中学毕业纪念册上题词:“用最艰苦的方法追求学识,从最坚决的方向认识人生。”

先生教导学生要读好外文,要有世界眼光,不能局促于传统一隅。复旦大学每次开会谈到外语学习,先生总是要说:“不懂外语,就会耳目闭塞,就会停滞不前。”

先生十分推崇明代哲学家王守仁的“知行合一”学说。多年的教学理念与经验是:注重打好基础,因材施教,独立思考,多读多写,读写结合。

“只要还有一口气,就应该为国家多做些事情。”先生呕心沥血为国家培养人才,冯其庸等一大批弟子已成为海内外著名专家、学者和国家机关的重要干部。

中国文学批评史研究的开创者

朱东润先生精研文史,名重学林,在文学批评史领域建树卓越。开设的中国文学批评史课程,几乎在一片空白的基础上构筑了一个上起先秦,下迄晚清的完整学术体系,笼古今于一篇,寓论断于事实,使人耳目一新。其对文学批评史的独到的认识与见解,至今仍为从事这一学术研究的学者所推崇。

1930年,朱东润应武汉大学文学院院长闻一多之嘱,所撰《中国文学批评史大纲》为国内最早的文学批评史专著之一,使其与郭绍虞、罗根泽先生一起,成为开创当今中国古代文学批评史研究的“华岳三峰”。

先生研究中国古代文学史用功甚勤,所著《读诗四论》、《诗三百篇探故》、《楚辞探故》等,学力精深,见解新颖,为世人瞩目。其《中国文学论集》阐幽发微,匠心独运。1961年受周扬之托主编了全国高校统编教材6册《中国历代文学作品选》。

先生研究上古史籍亦多发明,先后撰成《史记考索》、《汉书考索》、《公羊探故》等。

先生实事求是,不拘成说,敢于提出创造性见解。《诗经》中之“国风”,历来认为是民间歌谣,先生一反旧说,认为大部分仍是统治阶级所作。

先生就《离骚》作者问题,1951年曾与郭沫若先生反复论辩,推动了当时的学术争鸣,所撰《楚辞研究》四文,由叶圣陶先生推荐,陆续发表于《光明日报》。

中国现代传记文学的开拓者

作为中国传记文学的开拓者之一,为一代名人、千秋志士、真正的爱国者立传,当一名忠实的传记文学家,是朱东润先生的愿望和追求。他的研究,高屋建瓴,气象开阔,富于创新精神,先后总结提出系统而完整的传记文学理论主张,以毕身精力撰写了大量有影响的传记作品,以长期艰苦的劳动为中国传记文学开辟了一条新路。

先生早在1940年就开始了传记文学研究,“决定替中国文学界做一番斩伐荆棘的工作”。同时研读了大量的中文传记文学作品及理论著作,为开拓传记文学研究作了充分的准备。

先生撰成《中国传记文学之发展》、《八代传记文学叙论》,最早系统总结了中国传统传记的发展,论述了传记文学的艺术特征,从而形成自己系统的传记文学理论主张。

先生1943年完成了《张居正大传》,成为中国现代传记文学的开山经典之作,与林语堂著《苏东坡传》、吴晗著《朱元璋传》、梁启超著《李鸿章传》被誉为“二十世纪四大传记”。1958年,先生又完成《陆游传》等3部著作,达到传记文学创作新的高峰,赢得广泛声誉。

先生1963年完成对宋代诗人梅尧臣系列研究,编出《宛陵文集分卷编目表》,撰成《梅尧臣传》、《梅尧臣诗选》、《梅尧臣集编年校注》(上海市高等学校哲学社会科学研究优秀成果二等奖),提升了梅尧臣研究的学术高度。

先生1976年开始《杜甫叙论》写作。是年,完成40万字《朱东润自传(八十年)》,客观记述了自己不平凡的一生。

先生87岁时撰成《陈子龙及其时代》,全书文气奔畅,笔调雄放,显示了恢宏的大家风格,获1986年上海市哲学社会科学著作奖。

先生92岁仍笔耕不辍。1987年12月初,《元好问传》脱稿,成为现代学术史上的佳话。

五体皆擅 书法名家

朱东润教学、著述之余雅好翰墨,毕生临池不辍,早年即驰名书坛。先生书法植根于秦篆汉碑,各体兼擅,落笔古雅,苍朴超逸,小篆功力尤深,气势精邃,卓然不群,为世人所宝重。

南洋公学朱淑子老师1917年去世,先生作挽联吊之。因不善书请人代笔,由此下决心钻研书法。立志由篆书扎基,以15年学篆,15年习隶,筑定根基再学其余三体,每种学10年,发愿以60年光阴,成就书法。

先生不喜姿媚徇俗之体,忌黑大方圆的馆阁体,认为书家必须注重文化修养,书法家写自己的诗,书法作品便有了双重价值。

先生的隶书远师汉碑,近取清代大家,雄浑朴茂,苍劲奇崛,表现了刚柔相济和变化多姿的笔致。

先生的行草于沉着中见飘逸,笔笔扎实老到却有飞动流转之势,其生辣老苍的韵致和动健的篆籀之气,显示了一派大家风范。年迈时所写书稿字小如蝇头,照样笔笔精到字字端庄,“翰不虚动”。

沈尹默先生1961年倡建“上海书法研究会”,先生为七理事之一。其间曾有作品在上海、北京、日本等地展出。

先生为家乡留下众多墨宝,曾两次为江苏省泰兴中学书写校牌,为泰兴县图书馆书写馆牌,为新编《泰兴县志》题签,89岁高龄还亲自为泰兴襟江书院讲堂题写匾额。

情系桑梓 捐赠房产

朱东润先生长期在外服务,一生心系桑梓。为家乡的物产欣喜称颂,为家乡的古迹和出版物书匾题签,为家乡的名流骄傲推崇,为家乡的学子授业解惑。先生热爱家乡、报答家乡的殷殷情怀,感人至深,比山如海。

先生描写家乡的银杏,出神入化,情真意切。对家乡人多地少,深表忧虑,久旱无雨时,还询问家乡的光景。身遭“文革”疾风暴雨而身心憔悴时,“家乡的情况时常往来于胸”。晚年,乡情更浓,思乡更切,“泰兴人少有知我者,而我对泰兴却时时不能忘怀”。

先生对家乡的人文掌故十分熟悉,如数家珍,对家乡历史名人如茅大方、何萱、陈潮、朱铭盘、金轼等人的著作极为推崇,引为骄傲,晚年在《中华文史论丛》发表文章纪念朱铭盘先生,并亲自为其遗著《两晋会要》标点出版。高度评价泰兴清代书法家陈潮的篆书成就,认为陈潮的书法直开邓石如之后的门户,为数百年来少有的人才,并曾托人征集陈潮的书法作品,拟交《书法》杂志发表。

先生对家乡的文化教育事业至诚关心。1964年最后一次故乡之行,专门到泰兴中学为全县高中语文教师讲学。先生子女将先生的35000元稿费捐赠泰兴中学,设立“朱东润奖学金”,嘉惠后学。

先生对家乡后学勖(xù)勉有加,对求教书法的家乡后辈诲人不倦,度人金针,勉励他们自强不息,学习先贤,为家乡争光,“多读书以培养其气质,多摹写以灵活其气力”。

先生晚年眷怀故里,将自己撙节所置24间房宅、4000余册书刊赠献家乡,倡办图书馆,泽溥乡梓。先生说:“我一不为名,二不为利,因为我是泰兴人,能够有今天,与泰兴人民的养育是分不开的,将房子和书物献给政府办图书馆,算不上什么贡献,而是以此来报答家乡人民。”

先生病重住院期间,还询问泰兴图书馆的同志“泰兴图书馆有否购置《四库全书》” ,并再三叮嘱要设法购置这套资料。

先生因患癌症,于1988年2月10日下午4时49分在上海逝世,享年92岁。上海市教卫办、民盟上海市委、中国作协上海分会、上海古籍规划小组、中国写作协会以及夏征农、巴金、谢希德、苏步青、谈家桢等送了花圈。先生生前好友叶圣陶、萧涤非、程千帆、季镇淮、鲍正鹄等致唁电。

1988年10月,泰兴县人民政府命名并石刻“朱东润故居”以资纪念。

1989年4月5日,朱东润骨灰迎回安放仪式在先生故居举行。复旦大学中文系主任徐鹏教授撰、泰兴县人民政府副县长叶复初书《朱东润先生之碑》镶嵌在廊壁骨灰盒上方。

1989年10月,为祝贺《泰兴文史资料——纪念朱东润先生专辑》问世,复旦大学校长苏步青教授敬题:“彩笔宏文称一代 高风亮节足千秋”。

泰兴市人民政府相继将朱东润故居列为文保单位,将新区交通干道以“东润路”命名,划拨专款,征地1.42亩,修缮、扩建先生故居,建成朱东润纪念馆。先生弟子、著名“红学”家、国学大师冯其庸应邀题写馆名,并题词:“先生之风 山高水长”。如今,先生故居亭台回廊,荷塘山石,青砖黛瓦,花木扶疏,天光云影,尽显人文灵气,成为泰兴靓丽一景。

朱东润先生是复旦大学的骄傲,是我国文学界、教育界、书法界的骄傲,更是家乡人民的骄傲。先生的百年人生,为我们树立了崇高典范,留下了一笔丰厚的文化遗产和精神财富。高山仰止,景行行止。先生的高风亮节永远镌刻在我们心中。