■ 四川省泸州市纳溪区水务局 张磊

摘要:江汉水电工程以发电为主,兼顾灌溉。发电引用流量为156m3/s,灌溉引用流量为0.6m3/s。为便于河道的泄洪排沙,并保证枯水期的引用流量,采用闸坝布置形式的径流式电站开发方案。结合工程任务和工程特征,进行枢纽总体布置,其主要建筑物包括泄洪闸、冲沙闸、进水口、引水渠道、压力前池、厂房、副坝等部分,重点研究设计引水枢纽部分。依据技术经济比较的原则,选定自动调节和非自动调节两种方案进行研究设计,得出经济可行方案。重点对自动调节渠道方案的引水渠道、压力前池进行了相关的水力计算和稳定计算,并对其进行布置和设计。

关键词:水电站;泄洪闸;冲沙闸;压力前池;自动调节渠道

引言

引水式电站主要靠引水道来集中水头,我国修建的渠道引水式电站均为中小型工程,主要原因是受地形、地势及占地面积的影响。渠道引水式电站的引水渠道按控制方式可分为自动调节渠道和非自动调节渠道。自动调节渠道能够充分利用水电站的发电水头以提高枯水期的电能效益,引水渠道形式的合理选择要综合考虑各方面的条件,通过技术经济比较确定。我国规模最大的装机180MW的渠道引水式电站——四川东西关电站,其引水渠道长度为373.26m,渠道位于深50m左右的挖方地段,虽然取水河道(嘉陵江)的水位变幅大,但渠道较短,河道上的枢纽工程具有良好的调节控制能力,采用了自动调节渠道。

江汉水电站为典型的引水式电站,其引水枢纽设计充分体现了该类工程的特点。

1工程概述

1.1工程地质

江汉水电站位于长江二级支流白龙江中游的陇南市武都区汉王镇杨家庄村,距武都城区12km,汉王镇1km。枢纽左岸有212国道通过,对外交通十分方便。工程区处于多个构造体系的复合部位,构造较复杂,新构造运动也比较强烈。该工程建筑物区抗震设防烈度为Ⅷ度,50年设计基准期超越概率10%的地震动峰值加速度为0.20g。

引水渠道场地位于白龙江左岸甘家沟泥石流洪积扇的前缘地带。地面高程变化于989m~991m,渠道沿线地层结构简单,勘探深度范围内岩土层主要由洪积成因的泥质角砾夹薄层碎石、块石构成,仅在渠道尾段揭露到冲洪积成因的碎石、块石层。渠道沿线地下水埋藏较深,勘探深度范围内仅在渠首及渠尾段见有地下水,稳定水位相应高程为976.4m和970.39m。

1.2工程水文

江汉水电站坝址区多年平均径流量130m3/s。径流主要来源于降水,其次是融雪和地下水。径流年际变化较小,年内分配不均匀,丰水期(5~10月)径流占年径流73.8%,枯水期(11月~翌年4月)占年径流26.2%,最枯的2月份占2.9%。

江汉电站坝址处多年平均含沙量为3.45kg/m3,悬移质泥沙中数粒径为0.029mm,平均粒径0.065mm,最大粒径2.71mm。多年平均推移质年输沙量为358.9万吨。

1.3工程任务与规模

江汉水电站开发的主要任务是发电,兼零星灌溉等综合利用。江汉水电站为引水式水电站,工程等级为Ⅳ等,主要水工建筑物为4级建筑物。电站装机两台共24MW,年发电量1.352亿KW.h,引水渠道设计过水流量156m3/s,发电引用流量151m3/s ,额定水头为18m。正常蓄水位为985.50m,正常水位库容51.08万m3。电站由首部枢纽、引水渠道、前池、地面厂房、尾水渠组成。江汉水电站引水枢纽部分设计主要设计引水渠道和前池。对于引水枢纽部分设计拟采用两种方案:自动调节系统引水方案和非自动调节系统引水方案。本设计通过运行效果、造价、工作状态等方面对两种方案进行比较,最终获得最优方案。此次设计以自动调节方案为推荐方案,非自动调节方案为对比方案,只进行简单的计算和工程布置。

2推荐方案设计

2.1引水渠道设计

2.1.1渠道底坡

引水渠道的纵坡及横断面设计,应根据渠道沿线的地形、地质条件,以及环境、施工、运行管理等要求,通过水力计算和技术经济比较确定。根据以往类似工程实践,本工程采用引水渠道常用底坡1/2000。

2.1.2渠道边坡

渠道内边坡系数须根据土质稳定条件来选择。对于大型渠道水深大于3m时,渠道内边坡要考虑水面骤降对渠坡的影响,应进行稳定验算。

安全系数K值:根据工程等级及地质条件采用1.15~1.25。

本工程渠道内边坡根据岩土物理力学性质与工程性质评价中开挖边坡的建议值,以及相应工程的参照,拟定江汉水电站枢纽工程的渠道内边坡系数m=1.5。经渠道边坡稳定计算,渠道边坡稳定系数K=1.50,大于工程规定的安全系数,可以采用。

2.1.3渠道横断面

江汉水电站枢纽引水渠道采用梯形断面形式。通过水力最佳断面计算和渠道实用经济断面计算,最终确定渠道横断面底宽3.5m,正常水深为5.04m,渠道内水流流速为2.8m/s。

2.1.4暗渠设计

江汉水电站枢纽工程引水渠道中途经过甘家沟泥石流冲沟,为防止渠道堵塞或被冲毁,在该处应布置涵洞。

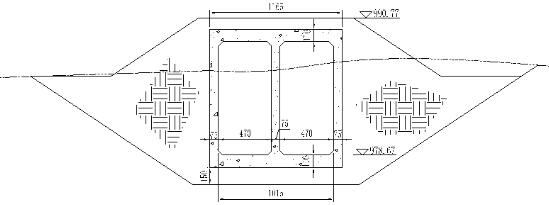

图1双箱型涵洞横剖面图

为了保持水流平顺本工程涵洞的过水断面宽度为9m,考虑到涵洞跨度较大,为了施工方便和节省工程量,该工程的涵洞型式不采用城门洞形断面,而采用双箱型涵洞。

双箱形涵洞由进口段、出口段、洞身组成。其中进口段和出口段长16m,并以扭面形式与上下游渠道衔接,洞身段长30m。考虑到边壁对水流的影响,过水断面宽带拟定为9.4m。高度为10m。双箱型涵洞的侧墙和隔墙均取75cm厚的钢筋混凝土,顶板和底板均取1.1m厚的钢筋混凝土。双箱型涵洞的顶高程为989.77m。

箱底坡度与原渠道坡度相同,箱底进口高程为978.67m。箱内流速为2.82m/s,与渠道流速基本接近。具体布置见图1。

2.2前池设计

2.2.1扩散段布置

根据规范和实际工程参照,自动调节引水渠道方案,扩散段长60m,扩散段的底坡为0.117。

2.2.2 池身布置

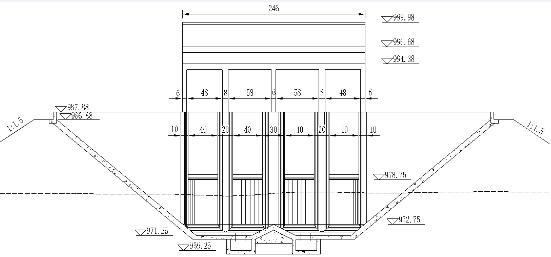

图2前池池身横剖面图

前池池身段长75m,底宽11.6m。为了便于排沙,底坡坡度设为0.01。前池两侧边坡坡度为1:1.5,正常水位处的水面宽度为46.34m。对自动调节渠道进行涌波计算,得前池最高涌波为2.1m。因此自动调节方案前池顶高程为986.88m。再在两岸设高为1m、宽为0.4m的浆砌石防浪墙。前池边坡与进水室连接段做成菱形,这样一方面便于水流过渡平顺,另一方面有利于沉沙。具体布置如图2所示。

2.2.3进水室布置

进水口设有拦污栅、事故检修闸门、工作闸门、通气孔及启闭设备。

进水室长度为8.8m,进水室总宽度为20m。进水口前设拦污栅,拦污栅尺寸为5m×7.5m(宽×高),拦污栅槽宽0.4m,深0.5m,过栅流速为0.77m/s。事故检修闸门的尺寸为6.5m×7m(宽×高),门槽宽0.8m,深0.3m。工作闸门的尺寸与之相同。在两条压力管道中间设计排沙道,排沙闸门尺寸为3.5m×2m(宽×高),槽宽0.6m,深0.3m。

2.2.4排沙建筑物

渠道进水口前设有拦沙坎拦截推移质泥沙,并在进水闸后设置沉砾池进行沉降部分悬移质泥沙,但当渠道中的水流进入压力前池后流速减缓,水流中挟带的泥沙将在压力前池中沉积,因此需要排沙。在压力前池池身段设拦沙坎和排沙廊道,可起沉沙和冲沙的作用。

压力前池底板上布置拦沙坎高1.5m,底宽6m,坡度为1:1.5。在拦沙坎两侧各布置一条排沙廊道,排沙廊道宽2.8m,高1.5m,长75m。进水口处排水廊道底高程为959.25m。排沙廊道用钢筋混凝土衬砌,底板、顶板和侧壁厚均为50cm。顶板上设有沉沙孔。沉沙孔最大孔径为3mm。

2.2.5前池稳定分析

压力前池位于泥质角砾上,泥质角砾的饱和抗剪强度指标C=0,Φ=26°,与混凝土体接触面上的摩擦系数f=0.4~0.45。本工程f取0.4。

在正常工况下和特殊工况(电站丢弃全负荷)下进行稳定验算。

压力前池为4级建筑物,其抗滑稳定安全系数允许值:

基本组合:Kc=1.20

特殊组合ⅠKc=1.05

最终计算结果见表1 前池稳定计算结果表。

从表中可以看出,荷载基本组合和特殊组合Ⅰ情况下的抗滑稳定安全系数都比抗滑稳定安全系数允许值大,故压力前池前墙满足抗滑稳定要求。

3结论

从江汉水电站引水枢纽部分的设计来看,水电工程是系统工程,任何一部分的优化设计都关系到整个工程的运行效率。因此工程的方案选择考虑整体效益,江汉一方案在该单项工程中可能不是最优,但是和整个工程联系起来就可以发挥最佳效益。因此在设计优化方案时必须以系统工程的观念从整体出发,全面考虑。

参考文献

[1] 水利水电工程等级划分及洪水标准 SL252-2000

[2] 水闸设计规范SL265-2001

[3] 张光碧等.低水头水电站凸岸取水防沙工程措施研究[J].四川大学学报,2006 (4)

[4] 张启模.四川省引水枢纽防沙问题[J].四川水利,1989 (4~6)

[5] 张启模.西河水电站引水防沙设计[J].四川水利,1994 (5)

[6] 张启模.西河水电站设置沉沙池论证分析[J].四川水利,1995 (1)

[7] 张启模.沉沙渠及排沙廊道的泥沙计算方法[J].泥沙研究,1984 (2)

[8] 张启模,袁淑荣.引水枢纽防沙设计[J].四川水力发电,2005 (4)

[9] 严晓达等.低水头引水防沙枢纽[M].北京:水利电力出版社,1990

[10] 《水工设计手册》(第六卷,取水与过坝建筑物)[M].北京:水利电力出版社,1987

[11] 杨树宽.水工建筑物设计示例与习题[M].北京:中国水利电力出版社,1996

[12]徐国宾,任晓枫.低水头引水枢纽防沙布置研究[J].水利水电工程设计,1999 (3)

[13] 水电站厂房设计规范 SL266-2001

[14] 水工建筑物荷载设计规范 DL5055-1995

[15] 水电站引水渠道及前池设计规范 SL/T205-97

[16] 水工混凝土结构设计规范 SL/T191-96

[17] 水电站进水口设计规范SL285-2003

[18] 水利水电工程工程量计算规范DL/T5088-1999

[19] 溢洪道设计规范SL253-2000

[20] 《水工设计手册》(第七卷,水电站建筑物)[M].北京:水利电力出版社,1987

[21] 《水工设计手册》(第八卷,灌区建筑物)[M].北京:水利电力出版社,1987

[22] 林继镛.水工建筑物[M]. 北京:中国水利电力出版社,2006

[23] 杨进良.土力学[M]. 北京:中国水利电力出版社,2006