■ 成都兴城投资集团有限公司党委副书记、总经理 张俊涛

2020年1月3日,习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上首次提出:“要推动成渝地区双城经济圈建设,在西部形成高质量发展的重要增长极。”4月9日,国家发改委提出编制成渝地区双城经济圈建设规划纲要,加快培育形成新动力源。推动成渝地区双城经济圈建设,使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地,这是中央对成都重庆再定位,也是中央赋予成都重庆的重大历史重任。从西部大开发到全国统筹城乡综合配套改革试验区,再到内陆开放高地的建设,成都和重庆都居重要位置,如今在全国区域发展中的战略地位再次上升。

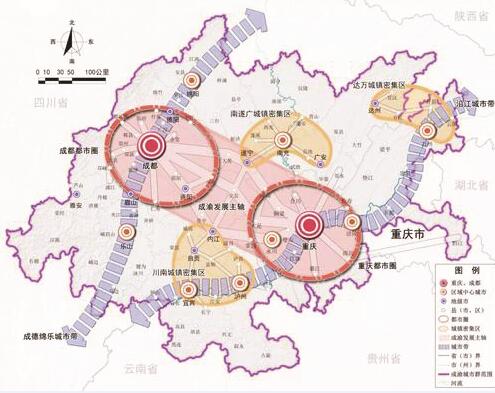

其实,为唱好“双城记”,两地早有所行。2017年4月,成都市第十三次党代会就决定实施“东进”战略,推动城乡形态从“两山夹一城”到“一山连两翼”的千年之变,总体规划包括简阳市、金堂县全城、龙泉驿区车城大道以东区域以及青白江区、天府新区直管区的龙泉山部分,涉及84个乡镇,面积约3976平方公里,其中,龙泉山以东面积2534平方公里,规划建设空港新城、简州新城、淮州新城、简阳城区“四城”。“东进”战略将以绿色生态、文化传承、协同共享、人本活力、智慧韧性为理念,构架向西南开放的国际空港门户、成渝相向发展的新兴极核、引领新经济发展的产业新城、彰显天府文化的东部家园。目前,天府国际机场、龙泉山城市森林公园、天府奥体城、世界大学生运动会相关比赛场馆、成都东西城市轴线龙泉驿区段等重特大项目相继开工建设。重庆方面,也提出发展位于缙云山与中梁山之间约150平方公里的西部新城,包括重庆大学城、西永微电园(综合保税区)、铁路物流园、重庆台资信息产业园和西部新城城市中心片区,九龙坡部分地区及北碚部分区域,是重庆6大城市副中心之一,也是条件最好的都市功能拓展区、重庆城市拓展主战场,重庆向西发展日趋明显。

当然,建设双城经济圈是一项系统工程,一方面要突出成都、重庆两个中心城市,以带动整个成渝地区乃至西部地区的发展,因此,首先需要再次加快做大成都、重庆这两个极核,大幅提升城市承载力,为此建议:一是补齐城市公共卫生短板,进一步改革完善疾病预防控制体系,完善重大疫情预警、救治和应急处置机制,强化重要物资储备,推动成渝及周边城市建立联防联控机制;深入研究探索加大医疗卫生的投入方式,积极鼓励支持国有企业参与医疗产业的投资与运营,以华西医大、第三军医大等为核心,加速扩大优质医疗的影响力和服务范围。二是进一步改善城市公用设施,健全城市路网系统,进一步完善公交专用道、非机动车和行人交通系统,完善市政管网和排水防涝设施,健全停车场、智能快件箱、社区菜市场等便民设施,扩大普惠性中小学校、养老、幼儿园和托育服务等供给,整合卫生健康、公共安全、交通运输等领域信息系统和数据资源,加快实施新型智慧城市行动。三是改革城市投融资机制,在防范化解地方政府债务风险、合理处置存量债务的前提下,完善与新型城镇化建设相匹配的投融资工具。四是改进城市治理方式,加强和创新社区治理,大幅提高城市社区综合服务设施覆盖率;顺应城市发展逻辑和文化传承,加强城市风貌管理,大幅提高城市绿色建筑占比。五是引导市属国企继续勇担城市发展排头兵,坚持新发展理念,不断培育新业态、新模式、新场景、新服务,在社会主义市场经济中不断做强做大;继续发挥国企优势,进一步归集盘活城市存量资源,发现并挖掘城市公共资源商业机会,通过实现市场价值,推动城市公共资源实现“投入-经营-增值-再投入”的良性循环,进一步丰富和完善城市综合开发模式;继续通过资本金注入、购买服务、特许经营等方式规范承接政府功能性项目,围绕“双城经济圈”不断加大投资建设力度,带动城市经济高质量发展。

另一方面,要以同城化发展思路,推动成都、重庆在交通基础设施、现代产业体系建设、协同创新发展、优化国土空间布局、生态环境保护、体制创新、公共服务共建共享等方面,统一谋划、一体部署、相互协作。在交通基础设施建设方面,建议在已有铁路、公路的基础上,研究探索建设成渝超高铁、磁悬浮列车,进一步拉近成渝两地时空距离,加快推进两地同城化物流发展,逐步实现两地物流一天、半天甚至更短时间通达,充分发挥长江及南向北部湾大通道已实现通江达海的优势,加快建设成昆、渝昆铁路建设,对接未来泛亚铁路,占领东亚、东南亚贸易制高点,加快西成、川藏铁路建设,完善成渝地区西向、西北向出国通道,统筹蓉欧、渝欧成功经验,不断拓展强化与欧洲、俄罗斯、中亚地区的服务贸易,做好守好“一带一路”战略前沿。推动成立成渝双城经济圈生态环境保护联合工作小组,以长江上游及相应支流的生态共同治理为重点,推进成渝及相关地区城乡环境的同城化综合治理。在协同创新发展方面,建议推动成立成渝生态园林研究发展中心、成渝信息产业创新发展中心、大数据共享发展中心、成渝新能源创新发展中心、成渝生物医药创新研发中心、成渝汽车产业创新发展中心、军民融合创新发展中心、成渝科研院校创新研发联盟、成渝创投发展联盟和创新发展基金等。在公共服务共建共享方面,建议推动两地地铁、公交、供水、供气等建设的对接和一体化运营,逐步实现公积金、医疗养老、户籍、出入境等的同城化管理。下一步,建议在成都市委、市政府的统一部署下,引导市属国企加强与重庆市国企的对接联系,交流互鉴国资国企发展经验,共研双城国资国企发展问题,对照双城发展新目标,制定好国资国企十四五发展规划,探索推进与重庆国企在改革创新、城市开发、生态环境保护、公共服务和产业体系建设等方面深度合作,加快形成高质量发展增长极。

另外,双城发展还需要产业呼应,要实现三产联动、同频共振:第一产业方面,坚持生态本底和绿色发展理念,聚焦成都公园城市建设,积极对接重庆盆景园林城市建设,共同打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态双城,共同完善和丰富生态资源商业化运作途径,体现生态资源的市场转换价值,以新发展理念指引城市更高质量发展。以绿道建设为契机,结合城市慢行车道建设,大力推动自行车等绿色出行,加力实施锦城公园、锦江公园、龙泉山森林公园,尽快展示成都公园城市大美场景。第二产业方面,围绕“科技创新中心”的发展定位,建议通过积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能,大力发展高端制造业、高新技术产业,做强实体经济,重点发展双方已有基础的电子信息、生物医药、新能源汽车、航空航天等产业。第三产业方面,一是推动研究发展智慧道路、智慧社区等智慧城市应用场景建设,加快推进5G相关产业项目和智慧城市相关新基础设施建设,鼓励东进区域开发智慧社区示范项目,加快智慧园区、现代智慧物流产业园等建设。二是加快优质公共设施建设,提供优质公共服务,加快推进成都东部新城幼儿园、小学、中学等教育配套项目、医院、养老等医养项目、农贸市场等公共服务项目。三是积极探索进出口贸易,大力发展现代服务业,积极探索“巴”“蜀”文化共源属性和农商文旅体融合发展模式,加快建设天府奥体城、大运会相关场馆,尽快启动简州新城国际创意文产社区、国际健康文旅社区、碧湖FIIC未来国际智能中心、空港国际足球公园等文体项目,整合三国文化等资源,融合重庆“巴”文化的有机营养,推动天府文化建设加快发展。