解决了铁路隧道斜井进正洞挑顶施工中的重大技术难题

■ 黄泽继 方佳 王静

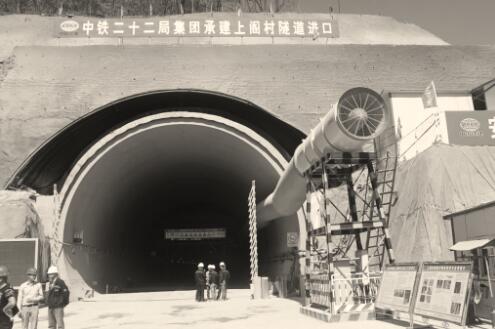

● 新工法用于上阁村隧道正洞施工

近日,中国铁建二十二局集团银西铁路项目部承建银(川)西(安)高铁客专上阁村隧道工程中,组织工程技术干部和技术工人,开展科技攻关与自主创新,成功研发的“一种斜井二衬及导洞挑顶装置”、“一种斜井与正洞交叉段门架”两项黄土隧道配套施工工法,被国家知识产权局授权为实用新型专利。这标志着我国的铁路黄土隧道施工技术取得重大突破。

2016年9月18日开工建设的银西高铁客专甘宁段2标上阁村隧道位于甘肃省宁县境内黄土梁塬沟壑区。隧道全长6782.45米,实属银西高铁客专特长I级高风险隧道及全线重难点控制性工程。隧道地段塬边沟壑发育,支沟下切较深,多为“V”字形,两岸边坡高陡,多发育滑坡、错落、溜坍和黄土陷穴等不良地质现象,重力地貌特征明显。隧道最大埋深102米、最小埋深8-14米。隧道地段地质结构极其复杂,有I级、IV级围岩软塑等,洞内涌水量大、易沉降、变形、开裂、塌方。工程设计工期紧、质量和环保要求高、技术标准高、施工难度大、安全风险高。

据了解,铁路隧道特别是铁路长距离穿越弱富水区软塑性黄土隧道以及复杂、弱富水地质条件下斜井进正洞施工中安全风险控制,一直是业界的难题。为解决这一难题,中国铁建二十二局集团银西铁路项目部二工区借助上阁村隧道工程实际,以1号斜井进正洞挑顶施工为例,研究软弱地质段严格控制塌方、围岩大变形、安全风险的施工工法。在研究中,通过多种支护措施及工艺的对比分析,制定了适用于黄土隧道软塑性黄土层的新型挑顶技术、交叉口加强支护措施、降水措施和开挖工法,并在现场实施过程中严密实施挑顶方案、降水施工管理,取得了成功,以达到黄土隧道挑顶进正洞实现微沉降的目标,形成适用于黄土隧道“斜井二衬及导洞挑顶装置”、“斜井与正洞交叉段门架”的配套施工工法,为标准制定及铁路隧道标准化施工提供技术支撑。

该配套施工工法的特点:黄土隧道斜井“挑顶”,于正洞与斜井相交里程起,采用小导坑进入正洞洞身开挖,在导洞内架立正洞初支钢架,并架立点作用于斜井5榀拼接门梁上部。将正洞分解成小导坑开挖,降低围岩变形风险;按三台阶法向两侧开挖成正洞标准断面,施工小导洞时需预留正洞初支厚度和预留40cm变形沉降量;斜井进正洞交叉口段原设计为黄土隧道V级模筑衬砌支护类型,考虑斜井进正洞特殊地段施工、围岩应力条件,斜井衬砌结构调整为钢筋混凝土复合抗压衬砌,并加大预留变形量至15cm,斜井衬砌加强段长度为20m。抵抗压力拱过度发展产生的围岩大变形,衬砌内加钢筋是增加复合衬砌强度,避免裂缝产生;考虑到施工机械施工可操作性,同时考虑正线隧道与正洞拱顶高差大,导洞首次开挖时将土方填筑至斜井正洞内,填筑坡道坡率33%,待导洞开挖掘进3m后,进行第二次夯填土石填筑坡道,爬坡坡率21%,爬坡段19.5m;斜井进正洞挑顶段为软塑性黄土地段,且地下水发育,在出水段落仰拱处插打Φ800mm钢管深井降水,抽排水处理方案予以降低地下水对围岩寖水软化作用;工法能够将正洞挑顶施工过程中的安全隐患降至最低,时间影响缩至最短,与现有技术相比,具有结构稳固、节约成本、快速施工的特点。

该配套施工工法及工艺流程:超前地质预报→斜井支护钢架调整→安装交叉口加强架(5榀125a拼焊门架)→交叉段斜井仰拱和二衬施工→人工开挖导洞→监控量测→导洞内支立挑顶异型钢架→拆除导洞大里程侧钢架立柱→正洞单侧台阶法开挖→封闭掌子面→拆除导洞小里程侧钢架立柱→封闭掌子面→交叉口段正洞仰拱和二衬施工→正洞向两侧开挖,以确保工程施工安全顺利进行。

该配套施工工法及工艺应用于上阁村隧道施工中,破解了黄土隧道拱顶、基底长距离穿越高富水软塑黄土地段施工中抑制斜井与正洞交叉口处拱部下沉、围岩变形、安全风险控制等多方面的重大技术难题,改善了施工人员的劳动生产环境,确保了施工安全质量,加快了工程进度,节约了工程建设成本。上阁村隧道施工采取正洞进口、出口、1号和2号斜井的六个工作面同时开挖的施工方法,截止今年3月9日,上阁村隧道累计完成正洞开挖支护2290米、仰拱混凝土施工2105米、二衬混凝土施工1896米,使工程安全优质顺利地完成各项节点目标。

目前,该配套施工工法及工艺在银西高铁客专全线隧道施工中被全面推广应用,多家施工单位的工程技术管理人员来到项目部上阁村隧道施工现场观摩学习,取得显著的社会和经济效益,为以后的铁路隧道施工提供了宝贵经验。