■ 胡雪峰 刘建平 何佳 徐鑫 胡强 庞帅 杜光林

●建成目前中国天然气气田中唯一的百亿气矿

川中油气矿(以下简称油气矿)隶属于中国石油天然气股份有限公司西南油气田公司,位于四川盆地中部,横跨川、渝、陕3省市的42个市县,矿权总面积4万余平方公里,是川渝地区最大的综合性油气生产基地。至2016年底,共发现含油气层系20个, 累计探明天然气储量1.2万亿立方米、原油地质储量8千万吨。年产天然气100亿立方米、石油液体5万余吨。

自1956年建制以来, 川中石油人面对世界级非常规复杂油气藏,秉承“我为祖国献石油”的核心价值观,弘扬大庆精神、铁人精神、川油精神,开展了新中国石油工业史上的第一次石油大会战,创造了闻名业内的“磨溪经验”、“龙王庙纪录”,建成了目前中国天然气气田中唯一的百亿气矿,孕育了“百战攻坚、气贯长虹”的攻坚文化,先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国模范职工之家”、“全国企业文化顶层设计与基层践行优秀单位”等荣誉称号。

●攻坚文化引领油气勘探实现重大突破

攻坚文化形成背景

特殊的成长环境和企业发展历程,为油气矿攻坚文化的孕育和形成,提供了丰厚的土壤。

红色基因彰显奉献精神。 1952年,经毛主席批准中国人民解放军第五十七师整建制转业到石油部门,经过培训后,部分来到四川成为四川石油队伍的骨干。在革命战争年代,石油师战士浴血奋战,夺取了一个又一个胜利。革命胜利后,怀揣老一辈党和国家领导人的殷切期望,挥师川中为国找油开气。他们不仅将军队的优良传统带到了川中石油战场,更将红色的文化基因注入川中石油人血脉,影响至今。红色基因是川中石油人砥砺前行,从挫折中走向胜利的传家法宝,更是川中油气矿永志不忘的文化血脉,始终激励着川中石油人无私奉献,爱国争光争气。

历史使命锻造苦干作风。开油找气、创业多艰,筚路蓝缕,尤其不易。面对油气勘探开发中,地质非均质性特点突出、生产环境危险因素多等种种挑战,川中石油人始终以“攻坚克难、增储上产”为使命,翻山越岭、征战野外,顶风冒雪、走南闯北,激荡一腔澎湃的激情,穿梭小平故里的沟壑阡陌,翻越朱德家乡的巍巍群山,踏遍三江汇流的江城之畔,不断掀起攻坚上产热潮,啃下了一块又一块硬骨头,展示了川中石油人攻坚啃硬、埋头苦干的集体性格和工作个性。

行业特性铸就求实品格。川中油气田地质情况异常复杂,地下油气聚集规律难以认识和掌握,被誉为“磨刀石上闹革命”,没有科学求实的精神,是不可能把地下的油气资源开采出来的。石油大会战实践了以攻坚战的方式夺取油气田的战略方法。油气停滞不前时,突破了认知水平和油气技术的局限。提速上产时,攻克了技术和管理难题,综合实力显著提升。实事求是,勇于实践,用科学思想、先进技术探索事物的本质状态,寻找到稳健迅捷、通向成功的方法和道路。无论发展历程多么曲折,困难挑战多么巨大,科学求实的品格总能为油气生产实践提供坚定的支撑。

●攻坚克难,谱写龙王庙纪录

攻坚文化建设历程

油气矿六十年发展史,是一部为国找油开气的奋斗史,是一部百折不挠的攻坚史,更是一部弘扬石油精神、不断寻求突破的光荣史。

在会战中萌芽攻坚文化种子。新中国成立后,百废待兴,能源短缺。1956年石油工业部发出“向川中进军的号令”。1958年5月到9月,3万多名石油人集结川中,打响了新中国石油工业史上的第一次石油大会战——川中会战。会战结束了四川和大西南无油的历史,为新中国石油工业发展积累了宝贵的经验。确定了“支部建在队上”和建立政治指导员的制度,对中国石油工业战线的基层建设、队伍建设产生了重大而深远的影响。

在奋进中拓展攻坚文化内涵。1966年后的近20年,川中石油人坚定油气报国的信念,虽然油气产量长期徘徊不前,但坚持卧薪尝胆,攻坚不止。1997年,原油产量创下21.4万吨的历史最高纪录。2000年重组改制后,先后开发建设了磨溪、广安、龙岗、合川四大主力气田。2005年以来,在磨溪气田勘探开发中,成功运用“磨溪经验”,树立了同类气田高效开发的典范。在广安须家河气藏坚持“理念、技术、管理”三大创新,打造了国内陆上同类气藏开发的先导、示范样板。2010年,油气当量突破300万吨。这段时期,诞生了“埋头苦干、知难而进、发展川中、增储上产”的川中精神,丰富和拓展了攻坚文化内涵。

在跨越中凝结攻坚文化硕果。一次次艰苦卓绝的攻坚克难,矢志不渝地追求奉献,终于让川中油气勘探开发在2012年取得重大突破,发现了国内单体规模最大的海相碳酸盐岩整装气藏——龙王庙组气藏。该气藏荣获中国地质学会2013年度“十大地质找矿成果”称号。在西南油气田公司坚强领导下,川中石油人战胜工程建设任务重、建设周期紧、持续高温、特大暴雨等多重困难与挑战,仅用10个月建成了龙王庙10亿立方米试采工程,15个月建成40亿立方米开发地面工程,建设周期和质量创四川油气田建设史上最佳水平。这一时期,攻坚文化得到全面验证和提升。攻坚口号响彻云霄,攻坚英模不断涌现,攻坚精神持续升华。

●加强攻坚文化品牌传播

攻坚文化建设途径

油气矿既从红色文化、石油精神中汲取养分,也不断推进载体和方式的创新,赋予攻坚文化新时代内涵,让攻坚文化始终成为川中石油人的精神图腾。

坚持传承创新,凝聚文化共识。坚持传承创新,用红色文化鼓舞信念,在多元价值交汇中凝聚共识。

川中会战开始,红色基因就深深烙印在川中石油人的骨子里。朱德、邓小平、张澜、罗瑞卿等老一辈党和国家领导人也从川中这片热土踏上了革命征程。独特的红色基因,宝贵的红色资源是鼓舞员工理想信念的强大力量。油气矿广泛开展红色文化教育,寻根石油会战,重温革命历史,参观革命遗址。教育引导员工继承发扬“一不怕苦、二不怕死”的长征精神、“艰苦奋斗、自力更生”的延安精神,坚定了理想信念,增强了责任意识。

面对持续攻坚上产,油气矿用大庆精神、铁人精神筑魂育人。组织员工到大庆油田参观学习,开展“大庆精神铁人精神再学习、再教育”活动,举办“学铁人、忆传统、树形象”主题宣讲,让员工把“爱国、创业、求实、奉献”奉为人生信条。川中油气矿还持续开展“弘扬光荣传统、重塑良好形象”大讨论活动,举办专题讲座,召开“弘扬石油精神”宣传研讨会,增强了员工的自信心和自豪感,鼓舞了士气。

持续开展“形势、目标、任务、责任”主题教育活动,深入一线井站,走进每一名员工,把企业发展形势和任务讲透。开展“我为川中大发展做什么”、“珍惜岗位,感恩企业”等主题活动,教育引导员工牢记习近平总书记对百万石油人的鼓舞和鞭策,坚定职业自信、能力自信、目标自信。将镜头笔头聚焦上产主战场,集中展示应对挑战的攻坚举措、提升效益的攻坚作为、履行责任的攻坚成果,营造了强大的攻坚声势和浓厚的攻坚氛围,统一了员工的思想,凝聚了全员共识。

●践行“我为祖国献石油”的核心价值观

注重多措并举,着力文化共创。全面发挥文化统领作用,打造员工共同参与的文化平台,让攻坚文化在合力共创中枝繁叶茂。

从“30万吨原油上产、建成80万吨级油气田”到“规划建设6个磨溪气田”,从“打好川中须家河、龙岗气田上产‘两大攻坚战’”到“科技绿色发展、创建千万吨级油气矿”,川中油气矿把攻坚文化贯穿发展全过程,引领每一次发展战略转变。“百战攻坚、气贯长虹”的攻坚内涵始终支撑、保障了发展战略的有效实施和推进,指引着川中石油人向更高的目标奋进。

先后建成了川中油气矿攻坚文化展厅、龙王庙组气藏展厅、磨溪8井企业精神教育基地、企业文化专题网等一批文化平台。创作了《攻坚大川中》《龙岗三部曲》、《笔缘》等一批饱含石油特色、讴歌川中发展的文化作品。选树了常川新、杨忠等一批传承铁人精神、展示攻坚形象的劳模群体。征集、提炼了“战天斗地不怕累、攻坚上产不掉队”等一批富有时代内涵的理念格言。

印发了《川中油气矿企业文化建设管理实施细则》,把文化理念转化为员工行为规范。推进“内控体系、QHSE管理体系、企业文化体系”融合建设,提炼出了职责分配、规范流程、工作标准、考核标准“四必建”模式。定期开展规章制度评价,强化规章制度、适用流程全生命周期有效管理。印发《站场现场受控管理手册》、《员工履职手册》等执行性规范及考核文件,践行“三问问责制”。把文化融入企业管理全过程,实现了文化与管理相融相促,在提升企业管理水平中展现出更加旺盛的生命力。

●1958年打响新中国第一次石油大会战——川中会战

倡导多元互补,促进文化共生。精心培育多元互补、良性互动的攻坚子文化,将文化优势集聚转化为企业发展优势。

以教育倡廉,发放《川中油气矿领导人员廉洁从业学习读本》、组织参观金堂监狱,有效增强廉洁从业意识和拒腐防变能力。以制度立廉,印发《党风廉政建设风险防控实施细则》,层层签订《党风廉政建设责任书》和《廉洁从业承诺书》,规范廉洁从业行为。以惩治促廉,开展专项检查30多项,给予9人行政纪律处分,保持惩治腐败高压态势。

从观念、管理、行为、物态四个方面加强安全文化建设。举办“我的岗位我负责、尽职尽心保安全”演讲比赛,在企业官网登载安全大讨论稿件3000余篇,拍摄纪录片《一级响应》荣获首届中国安全生产电视作品优胜奖。长期坚持开展安全生产月、安全经验分享、QHSE知识竞赛、安全文化情景剧汇演、安全警句漫画征集等活动,引导员工对“不伤害一名员工、不污染一方水土”的安全环保内涵有了更加深刻的理解,全员风险意识、忧患意识和责任意识明显增强。

以班组作为攻坚文化的落脚点,着力打造特色班组文化,促进文化落地。加强班组标准化建设,针对井站远离城市,员工生活单调的实际,每年划拨500余万资金,分批分期改善一线生产生活条件。加强自主管理,实行班组长竞聘上岗,优化班组组合和管理方法,各具特色的“学习”、“尖兵”、“安全”班组相继涌现。加强典型选树,召开基层建设经验交流会,培养了一批西南油气田公司“红旗班组”和“十佳百优班组长”。

突出以人为本,携手文化共荣。突出以人为本,认真履行“经济、政治、社会”三大责任,形成企业与员工、企业与社会携手共进的和谐局面。

构建员工关爱体系。2012年以来,帮扶困难职工、生病住院职工、死亡职工遗属以及金秋助学3500余人次,帮扶资金650余万元。成立12个职工业余兴趣协会,分片区开展“上产杯”职工篮球运动会、大型趣味运动会,组建文艺小分队深入基层慰问演出,参加由中宣部、中央文明办、中央电视台举办的“激情广场——爱国歌曲大家唱走进遂宁”大型文艺活动。从帮扶实际困难、人文关怀等方面关爱员工,营造出“温暖、健康、向上”的和谐氛围。

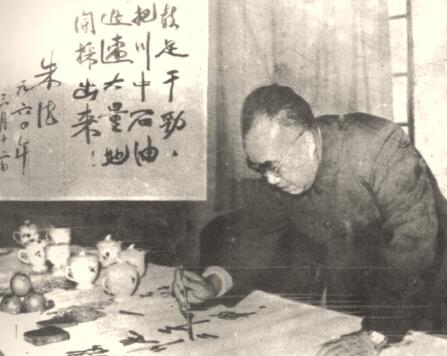

●朱德为川中石油会战题词

关注青年成长需求,营造“平等竞争、人尽其才”用人氛围,通过公开竞聘,选拔出一批优秀青年干部补充到合适岗位。召开青年干部成长座谈会,鼓励青年员工到上产一线去磨砺技能、积累经验、增强本领,形成全员关注上产、支援上产、积极投身上产的良好局面。通过历次攻坚上产洗礼,打造了一支近300名技术骨干组成的高素质人才队伍,建成了1000余名中高级职称的专业管理队伍,培养了近2000人的高级技能人才队伍,成为川中发展的中流砥柱。

始终坚持开发一个气田,发展一方经济,造福一方百姓。先后在辖内修建连接油气井和乡镇、村组的公路2000多公里,架设桥梁100余座,投资1800万元建成广安、龙岗石油希望小学。重组改制以来,累计向地方纳税25.32亿元,多次被评为四川省及遂宁市“依法纳税先进单位”。“十二五”期间,投入2000余万改造资金,实现节能量11000余吨标准煤,SO2等主要污染物排量比计划减少18%。根据国家统计局中国经济景气中心对川渝地区实证分析结果计算,仅2016年,川中油气矿天然气带动相关产业对地区GDP的贡献达674亿元,极大地促进了川渝地区社会民生、经济与生态文明协调发展,实现了企业与社会的“和谐共荣”。

●组织员工赴大庆学习企业文化建设经验

攻坚文化成效及启示

在六十载征程中,攻坚文化在实践中孕育,在传承中创新,成为了凝聚全矿之力、汇聚全矿之智的兴企之魂,不断推动川中油气事业向着更高的目标迈进。

成效一:攻坚凝聚价值观驱动,为发展注入动力源泉

会战时期,面对挫折和考验,川中石油人在挫折与不甘中奋起,奠基石油党建、深化实践认识、汲取经验教训,萌芽攻坚梦想,点燃了发展川中石油事业的雄心壮志。在增储上产的关键时期,攻坚意志成为披荆斩棘的强大引擎,创造了“磨溪经验”、“龙王庙纪录”等行业典范。面对低油价寒冬和经济新常态的考验,广大员工苦练内功、提升质量效益,强化管理、夯实安全根基,加强党建、加快发展转型,在逆势突围中提升竞争能力,油气当量创下历史新高。

●选树劳模典型,打造攻坚名片

成效二:攻坚催生科技进步,为自主创新锻造神兵利器

攻坚文化培养和磨砺了川中石油人求新求变的思维方式,凿开了解决问题的智慧源泉。从“一占三沿”到“三占三沿”的布井模式转变,勘探成功率得到大幅度提高。依靠地质综合评价、快速钻井等工艺新技术,发现并建设了被誉为“川中命根子”的磨溪气田。在龙王庙组气藏建设全方位、全覆盖、全过程的一体化数字化气田生产管理平台,提高了油气田受控管理水平,优化了人力资源,一个以“互联网+”打造出的智慧气田效益显著。2000年以来,累计获得国家级专利技术8项、省部级科技奖励42项,荣获中国石油天然气集团公司“优秀科技创新团队”称号。

●建成攻坚文化展厅、专题网等一批文化平台

成效三:攻坚锤炼铁人队伍,为可持续发展筑牢基石

锤炼了一支思想过硬、技术素质好、组织纪律性强、能打硬仗的铁人式队伍。在历次省部级以上职业技能竞赛中,获团体及单项冠军12项,个人金牌15枚。在持续攻坚中,实现了员工个人价值、团队价值与企业价值高度统一,真正把人才资源转换成为了发展优势,为做优、做强、做久川中油气矿可持续发展目标筑牢了基石。

六十年流光岁月,六十载百战攻坚。攻坚文化在川中生根发芽、不断完善,鼓舞川中石油人传承油气报国使命,勇当增储上产主力军,为川渝石油工业发展做出了贡献。川中石油人将继续高扬攻坚旗帜,苦练内功,为川中千万吨级油气田建设,为西南油气田公司决胜300亿战略大气区、打造中国石油西南增长极,为建设美丽繁荣和谐四川、推动治蜀兴川再上新台阶做出新的更大的贡献!

●举办集体婚礼,以人为本促进文化落地